“Müller, Meier, Hassdenteufel – Was unsere Namen verraten” ist ein Radiobeitrag über Familiennamen, gemacht von Studierenden des journalistischen Seminars der Uni Mainz. Gesendet wurde er zwar schon im Januar, aber die Inhalte sind auch im Internet abrufbar. Interviewt wurden vor allem die Mitarbeiterinnen des DFG-Projekts Deutscher Familiennamenatlas, und wenn man noch nichts über Namenkunde weiß, ist das auf jeden Fall sehr spannend. Alle Beiträge können hier gehört und geschaut werden:

Schlagwort-Archive: Varietätenkontakt

Werbehefter für Motogrossrennen

Neues aus Schuttertal … nachdem wir alles über am Pascal seine Mutter wissen, geht es heute um Frau Schwab und das, was sie so macht:

Nämlich Werbehefter.

Im Hochdeutschen gibt es zwar das Wort der Hefter (Plural: die Hefter), das eine Mappe zum Einheften bezeichnet (oder gelegentlich einen Tacker). Wahrscheinlich wurde es aus dem Verbstamm von heften und der Endung -er gebildet, so wie Bohrer aus bohren+er, Stecker aus stecken+er, und so weiter.

Dieses Wort ist hier aber nicht gemeint, es geht vielmehr um Prospekte, also Werbehefte. Der Plural auf -er bei diesem Wort ist eine dialektale Eigenheit: Kind – Kinder, Lied – Lieder, Glied – Glieder, … im Hochdeutschen gibt es eine ganze Gruppe von Wörtern mit Plural auf -er.

In Dialekten gibt es zwar meist dieselben (oder sehr ähnliche) Arten der Pluralbildung, aber es müssen nicht unbedingt dieselben Wörter in diese Gruppen gehören. Im Schuttertal gehört Heft – Hefter ganz regulär zur Gruppe mit -er-Plural, während es im Hochdeutschen zur Gruppe mit -e-Plural gehört (wie Beete, Stifte, Wege, …). Auch mit dabei: Stick – Sticker ‘Stücke’.1

Gut möglich, dass die Verwendung von Hefter als Plural von Heft noch zusätzlich durch das vorhandene hochdeutsche Wort Hefter gestärkt wird, das ja auch eine sehr ähnliche Bedeutung hat.

[23.4.09: Zu diesem Beitrag gibt es eine Ergänzung.]

Oma, Großvater, Näni, Groma (Verwandtschaftstrilogie Teil 3)

Die Verwandtschaftstrilogie endet mit etwas, das mich weniger plagt als vielmehr neugierig macht: In manchen Familien gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für die Großeltern, je nachdem, ob es die Eltern der Mutter oder des Vaters sind. Und auch sonst ist es spannend, zu welchen Strategien man greift, um die Großeltern auseinanderzuhalten.

Dazu kann man wenig Theoretisches sagen, weil es um Hausgebrauch geht – vom Grimmschen Wörterbuch und meinen üblichen Bibeln ist da nichts zu erwarten. Daher also gleich zu den Ergebnissen meiner Umfrage:

Unterscheidet Ihr in der Familie die Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits? Falls ja, wie?

Wenn die einen Großeltern mit dem Nachnamen, die anderen mit dem Vornamen bezeichnet wurden (o.ä.), so wurde beides berücksichtigt. Es fehlt ein bißchen was an 51, weil manche nur “Name” schrieben, das habe ich mal weggelassen, weil etwas unspezifisch.

“Sonstiges” war übrigens ein schöner Fall, in dem die Großeltern nach der Körpergröße in große(r) und kleine(r) Oma/Opa unterschieden wurden.

Diejenigen, die wirklich durch verschiedene Bezeichnungen unterscheiden, finden sich hier noch einmal genauer:

Die “Sonstigen” :

- Oma/Opa vs. Groma/Gropa

- Oma/Opa vs. Großmama/Großpapa

- Omi/Opi vs. Ömi/Öpi

- Oma/Opa vs. Nana/Näni (Schweizer Einfluß)

Eni für ‘Großvater’ (und parallel gilt das auch alles für ‘Großmutter’) ist nach Müller (1979) bis ins 14. Jh. im kompletten süddeutschen Raum belegt, ganz besonders in der Schweiz und auch in Österreich. Um 1900 lebte das Wort als Neni/Näni/Endi(fatter) noch am Südostrand der deutschsprachigen Schweiz (Appenzell – Chur – Davos – Bosco Gurin), über die heutige Verbreitung habe ich zwar nichts gefunden, aber gestorben ist nicht. Die Form ist verwandt mit dem hochdeutschen Ahn, das einmal ‘Großvater’ hieß (vgl. hier).

Fun Fact: Mein Bruder und ich unterscheiden unsere Großmütter nach dem Vornamen (also Oma + Name) – als unsere Großväter noch lebten, wurden sie natürlich auch entsprechend unterschieden, allerdings nur wenn ganz explizit von ihnen die Rede war. Wenn es um das Großelternpaar ging, wurde immer die Bezeichnung für die Großmutter benutzt. Also “Wir fahren zur Oma X!” oder “Ich habe Geld von der Oma X bekommen!”.

So, das war’s mit der Verwandtschaftsumfrage. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei allen, die mir geantwortet haben!

Und hier zum Mitmachen:

Aktualisierung:

Wenn man selbst etwas in der Umfrage einträgt, erscheint nur eine Stimme für “other”. Die Antworten will ich Euch aber nicht vorenthalten:

- Oma Spitzname, Omi (2x)

- Omama/Opapa vs. Ama/Apa

[Surftipp] Blogwiese

Die Blogwiese ist die Spielwiese von Herrn Wiese, der in der Schweiz wohnt. Dort geht es um Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland, ganz besonders sprachlicher Natur. Die meisten Beiträge sind wirklich unterhaltsam zu lesen und auch gut gemacht, oft geht es z.B. um Formulierungen aus Zeitungen, die für Deutsche unverständlich sind. Zum Einstieg empfehle ich diesen Beitrag, über eine Schweizer Redewendung: Wer führt eigentlich hier den Mist?

Ach, ich und die Kirschen (Teil 3)

“… als sie etwa am Kirchgarten von den Tätern bedrängt wurden.”

Ein Überfall beim Kirchgarten? Wie kann das sein? Eine eilige Suche im Mainzer Straßenverzeichnis bestätigt den schlimmen Verdacht: Es gibt keine Mainzer Straße namens Kirchgarten. Was es aber durchaus gibt, ist ein Kirschgarten. Also einfach ein Tippfehler? Vielleicht. Aber vielleicht auch der Auftakt zum nächsten Kapitel des isch-Lauts: der Hyperkorrektur.

[ʃ]-Verbot in der Standardsprache?

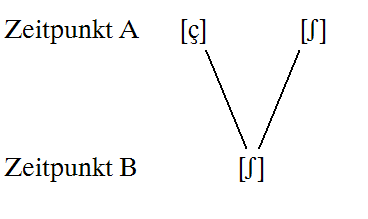

In Teil 2 wurde ja klar, dass im mitteldeutschen Raum zwei Laute, nämlich [ç] und [ʃ], zu einem werden. Wer die Umgangssprache muttersprachlich erlernt, in der das passiert ist, der kennt nur [ʃ]. Das stört erstmal keinen großen Geist, bis … ja, bis man Standarddeutsch sprechen will.

Dann aber steht man vor einem enormen Problem: Wie soll man die Wörter mit dem ich-Sch von den Wörtern unterscheiden, die sowieso schon ein <sch> haben? Woher soll man wissen, welche der drei <sch>s in Tscheschisch vom ich-Laut kommen und welche nicht?

Zum Zeitpunkt B ist es unmöglich, einem Wort anzusehen, ob es ursprünglich (und hochsprachlich jetzt noch) [ç] oder [ʃ] hat(te). Man lernt ja nicht zu jedem Laut seine Entstehungsgeschichte dazu.

Zum Zeitpunkt B ist es unmöglich, einem Wort anzusehen, ob es ursprünglich (und hochsprachlich jetzt noch) [ç] oder [ʃ] hat(te). Man lernt ja nicht zu jedem Laut seine Entstehungsgeschichte dazu.

Was tun? Raten!

Da man weiß, dass [ʃ] in vielen Fällen falsch ist, versucht man, das fremde [ç] einzusetzen. Oft auch dann, wenn die Standardaussprache eigentlich [ʃ] hat. Und was kommt raus? Genau: Tchechich. Oder, wie bei Helmut Kohls Pfälzisch: Gechichte.

Dieses Phänomen nennt man “Hyperkorrektur”: Man korrigiert etwas, das gar nicht falsch war — in meinem Beispiel das erste und das letzte <sch> von Tschechisch. Meist passiert das, wenn man in seiner Muttersprache oder in seinem Heimatdialekt eine Unterscheidung nicht kennt, die die Zielsprache besitzt. Im Hochdeutschen unterscheiden sich [ʃ], [ç] und [x] lautlich, in den betroffenen mitteldeutschen Umgangssprachen nur [ʃ] und [x].

Von der Kirsche zur Kirche

Was hat das nun mit dem Überfall am 19.1. zu tun? Genau: Es könnte sein, dass die Person, die den Bericht geschrieben hat, Rheinhessisch spricht und deshalb Kirschgarten in Kirchgarten “korrigiert” hat. Weil Kirchgarten nicht so offensichtlich falsch ist und die Schreibung ganz normal aussieht, ist es dann wohl so geblieben.

In Fällen, in denen es das Wort mit <ch> nicht gibt, fällt es schneller auf, denn schriftsprachlich lernt man ja, wo <ch> und wo <sch> geschrieben wird.

Herrgen (1986) hat aber auch viele Beispiele, wo <ch> geschrieben wurde, obwohl es kein anderes Wort im Hochdeutschen gibt, das ein <ch> hat — meist in Schulaufsätzen: Deutchunterricht, Bichof, Sparchwein.

Im Internet spricht man Tchechich!

Ein bißchen Googlen zeigt, dass die [ʃ]-Hyperkorrektur auch bei Erwachsenen öfter geschrieben wird, als man denkt. Zur Sicherheit habe ich Tchechich gesucht — wenn’s zweimal in einem Wort vorkommt, kann es kaum mehr Zufall sein:

- —-Sprache

——-Deutsch

——-Italienisch

——-Spanisch

——-Niederländisch

——-Dänisch

——-Polnisch

——-Tchechich

——-Portogisisch

——-Enlisch

——-Französich (Quelle)

- Nur leider konnt man hier auf Grund fehlender Tchechich-Kenntnisse nicht wie bisher mitgröhlen. (Quelle — es ist konsequent!)

- Gibt bestimmt auch Pendelbusse, aber wer spricht schon Tchechich? (Quelle)

- Dieses formular (auf Tchechich) werde ich bei jeder fahrt bei mir haben, wenn ich kontroliert werde zeige ich es vor und die polizei wird daraufhin nicht weiter nachforschen. (Quelle)

Warum heißt der Kirschgarten Kirschgarten?

Ganz am Anfang meiner Nachforschungen hatte ich mal die wilde These, dass der Straßenname Kirschgarten vielleicht eine Verschriftung der regionalen Aussprachevariante mit [ʃ] gewesen sein könnte, und vielleicht doch eine Kirche in der Nähe namensgebend war. Nachdem im letzten Teil ja klar wurde, dass die [ʃ]-Geschichte relativ neu ist, geht das natürlich nicht mehr — der Straßenname ist ja viel älter als das Phänomen. Er hat also tatsächlich etwas mit Kirschen zu tun.

Die Stadt Mainz gibt auf ihrer Internetseite folgende Erklärung:

“Der Ort wurde bereits 1329 als „im Kirschgarten” bezeichnet. Der Name rührt von der Kirschbornquelle her, die am Rochushospital (Rochusstraße 9), entspringt.”

Skeptisch wie ich bin, habe ich eine Frau gefragt, die es wissen muss: Rita Heuser hat ein gigantisches Buch zu Mainzer Straßennamen geschrieben. Und sie schreibt zur Erklärung der Mainzer Seite:

“[I]ch denke es war umgekehrt: die Quelle hat den Namen von dem ehemaligen Flurnamen Kirschgarten (erste Erwähnung: ortum nostrum in Maguntia dicitur kirsgarte 1267; Kirsborn 1402).”

Die ältere Form kirsgarte hat einen Lautwandel mitgemacht, bei dem s nach r zu [ʃ] wurde, daher heute Kirschgarten (ein anderes Beispiel für den Lautwandel ist Hirsch).

Chon Chluss?

Ja. Hier endet das Verwirrspiel von ich und isch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht!

Ach, ich und die Kirschen (Teil 2)

Und isch?

Nun ist es so, dass in weiten Teilen Deutschlands der ich-Laut kein ich-Laut mehr ist, sondern ein isch-Laut — und der ist bestimmt jedem schon einmal begegnet.1 Gute Mainzer sagen z.B. Tscheschisch, Geschischte, wöschentlisch, … überall, wo im Hochdeutschen ein ich-Laut zu erwarten ist.

Dieses Phänomen nennt man “Koronalisierung”. Der gesprochene Laut ist nicht ganz genau das [ʃ] <sch>, das man aus dem Hochdeutschen kennt, oft ist es noch etwas näher am ich-Laut dran. Dazu benutzt Herrgen (1986) das Symbol [ʆ] (das kurz darauf aus dem internationalen phonetischen Alphabet entfernt wurde — jetzt richtig wäre wohl [ʃʲ]. Egal, es ist sehr nahe an [ʃ] dran, weshalb ich es einfach bei letzterem belasse).

“Nee, Du nisch!” — “Ach … :(“

Der ach-Laut darf nicht mitspielen. Er wird so ausgesprochen, wie im Hochdeutschen auch. Das ist auch logisch, wenn man sich an die Assimilation zurückerinnert: [ʃ] wird ja noch weiter vorne im Mund ausgesprochen als [ç] (da, wo auch die vorderen Vokale ausgesprochen werden — zu denen passt es also perfekt!), die ganze Bewegungsersparnis für die Zunge wäre futsch, wenn sie nach a, o oder u so weit nach vorne rutschen müsste.

Woher kommt der isch-Laut?

Dass der ich-Laut verschwand, ist sehr ungewöhnlich, denn sowohl im Hochdeutschen als auch in den Dialekten des betroffenen Gebiets gibt es ihn!

Ein Blick in den Kleinen Deutschen Sprachatlas zeigt, dass nur ganz, ganz wenige Ortspunkte mit [ʃ] belegt sind: 14 Stück insgesamt (das sind 0,23% aller Belege, quasi alle in Mitteldeutschland). Es handelt sich also nicht um eine alte dialektale Form.

Herrgen führt einige mögliche Grunde für den Wandel von [ç] > [ʃ] an (S. 115 ff):

- phonetisch (d.h. lautlich): [ç] und [ʃ] klingen sehr ähnlich und [ʃ] ist leichter auszusprechen (Natürlichkeitstheorie!)

- phonologisch: [ç] wird nur sehr selten benötigt, um ein Wort von einem [ʃ]-Wort zu unterscheiden, die Verwechslungsgefahr beim Zusammenfall ist also sehr gering (Fälle, bei denen dann Homonymie — also Gleichklang — entsteht, sind z.B.: Menschen — Männchen, (sie) wischt — Wicht, Löscher — Löcher, Kirsche — Kirche)

- sprachextern (fehlende Norm): Was standardsprachlich “richtig” ist, wird von der Sprechergemeinschaft sehr genau wahrgenommen, ebenso, was sich für einen örtlichen Dialekt “gehört”. Die Umgangssprache (oder, wie Herrgen sagt, der “Substandard) ist bei weitem nicht so fest an Regeln und Normen gebunden, sodass die veränderte Aussprache viel leichter eintreten und um sich greifen konnte. Deshalb kommt die Koronalisierung so oft in Städten (bzw. dort zuerst) vor, wo regionale Umgangssprachen benutzt werden.

Wann hat das alles angefangen?

Eine der ersten Erwähnungen des Phänomens stammt von Reis (1892, zitiert nach Herrgen), der bemerkte, dass “in Mainz, Darmstadt und anderen Orten” die Laute [g] und [ç] <ch> mit dem Laut [ʃ] <sch> zusammenfielen (“in den letzten Jahrzehnten”, schreibt er). Der Lautwandel ist also ziemlich neu, 150 Jahre sind für eine Sprache nicht sehr viel.

Beispiele bei Reis sind masche ‘morgen’ (vorher war es schon morje geworden), selisch ’selig’ und das klassische isch ‘ich’.

“Der Südhesse [kann …] den ich-Laut überhaupt nicht sprechen”

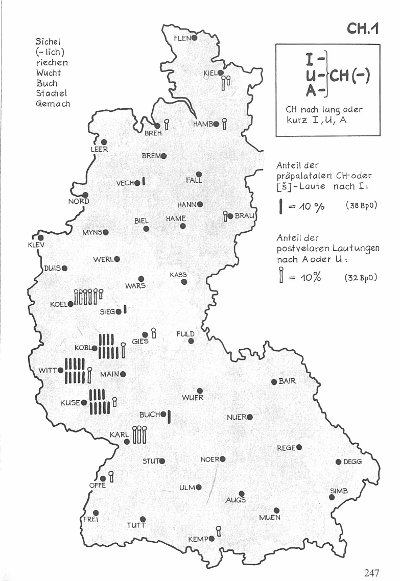

Die Verbreitung dieses Phänomens herauszufinden war recht trickreich — geholfen hat mir schließlich Herrgens Dissertation und ein Blick in Königs “Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepublik Deutschland” (1989). Aus letzterem stammt die Abbildung hier — die Orte mit [ʃ] haben schwarze Balken.

Königs Atlas ist zwar mit Vorsicht zu genießen, denn es wurde für jeden eingezeichneten Ort (insgesamt 44) nur eine Person befragt (dazu noch fast alles Freiburger Studenten — das erklärt die Beschränkung auf die damalige Bundesrepublik), dafür war die Analyse der Einzelperson sehr ausführlich, jede Person las ca. 45 Minuten lang Texte und Wortlisten vor.

Man sieht also, dass [ʃ] im westmitteldeutschen Gebiet bei den SprecherInnen aus Koblenz, Kusel und Wittlich in 90 bis 100% nach [i] (also vorderem Vokal) gebraucht wird. Die Mainzerin hat versagt 😉

Diese Verteilung bestätigt die Feststellungen Herrgens — er findet das [ʃ] fast ausschließlich im mitteldeutschen Raum.2 Er zitiert einzelne Grammatiken, die es für die Dialekte Ripuarisch, Moselfränkisch, Hessisch, Rheinhessisch und die Gebiete Odenwald und Bergisches Land im westmitteldeutschen Gebiet belegen und lässt auch den Osten nicht vor: dort kommt es vor allem in Leipzig (hey André!), Dresden und Chemnitz vor (also im obersächsischen Gebiet).

Insgesamt stellt er fest, dass es kein geschlossenes Gebiet gibt, sondern immer Inseln, die meist Großstädte umgeben (im westmitteldeutschen Gebiet sind das Köln, Frankfurt, Mainz, Darmstadt und Mannheim/Ludwigshafen) — das passt ja gut zum oben erwähnten sprachexternen Faktor.

Die Überschrift ist übrigens ein wunderbares Zitat aus Bauer (1957), zitiert nach Herrgen: “Der Südhesse [kann …] den ich-Laut überhaupt nicht sprechen” — das waren noch Zeiten, als SprachwissenschaftlerInnen sich so ausdrücken konnten!

Der Cliffhanger

Im nächsten und letzten Teil dieser Serie wird aufgedeckt, wie die Menschen mit ihrem [ʃ] so umgehen, wenn keiner aufpasst!

Rasenmontag

Den Rosenmontag habe ich in weiser Voraussicht fern von Mainz verbracht — was mich nicht daran hindert, mal wieder ein Blick ins etymologische Wörterbuch zu werfen. (Bei Olschansky steht auch was dazu, ich hab sie nur nicht mit auf die Flucht genommen. Und, natürlich, bei den Grimms.)

Man ahnt es schon, mit Rosen hat der Tag nichts zu tun — im Rheinischen hieß er, laut Kluge, ursprünglich rasen(d)montag, wobei das Partizip Präsens rasend soviel wie ‘tollend’ bedeutete.1 Komisch, dass das a im Hochdeutschen zum o wurde? Das Rheinische Wörterbuch hilft: es gibt als Aussprache rōsənt an, und unter diesem Lemma findet sich auch:

“rose Mondag Fastnachtsmontag Rip2 noch vielfach auf dem Lande, aber schon vielfach unter dem Einfluss der Stadt Köln Rusemondag ‘Rosenmontag’ ”

Wahrscheinlich ist ruse einfach eine Aussprachevariante, das konnte ich bisher noch nicht verifizieren.

Das Rheinische Wörterbuch kennt auch noch ein paar andere Montage:

- der schwere Montag ist der Montag “nach den hl. drei Königen, an welchen früher alle Gemeindebeamten usf. schwören mussten” — also schon wieder so ein falscher Freund, schwören hat im Rheinischen nämlich viele verschiedene Varianten, darunter auch eine mit e

- der goue Montag ist der Montag in der Karwoche

- der bloən Montag konkurriert mit dem Rosenmontag, er bezeichnet in einigen Regionen auch den Fastnachtsmontag

Am Pascal seine Mutter

Im Schuttertal spricht man Alemannisch.

Bastian Sick mag die Nase rümpfen wie er will und den Tod des Genitivs herbeischrei(b)en — im Alemannischen (wie in vielen deutschen Dialekten) gibt es ihn eh schon lange nicht mehr. In der Regel steht dort, wo im Hochdeutschen ein Genitiv steht, ein Dativ, und das gilt ganz besonders für Possessivkonstruktionen.

Possessivkonstruktionen sind Konstruktionen, mit denen man ausdrückt, dass jemandem etwas gehört. Dazu gibt es im Deutschen eine ganze Menge Möglichkeiten:

(1) Kristins Sprachblog

(2) das Sprachblog der Studentin

(3) das Sprachblog von Kristin

(4) von (der) Kristin das Sprachblog

(5) (der) Kristin ihr Sprachblog

Die Varianten (1) — (3) sind standard- und schriftsprachlich, sie können problemlos in elaborierten Texten verwendet werden.

Der Unterschied zwischen (1) und (2) liegt darin, dass bei (1) der Possessor (also die Person, die etwas besitzt) dem Possessum (also das, was besessen wird) vorangestellt ist, in (2) ist es umgekehrt. In der Regel nutzt man Konstruktion (1) nur für Eigennamen und Eigennamenähnliches wie Mama, Papa, Oma, Opa. In allen anderen Fällen greift dann Konstruktion (2).

Konstruktion (3) geht eigentlich nur für Eigennamen, ist also eine Alternative zu (1), sonst ist sie eher umgangssprachlich (?Das Blog von der Studentin, ?Das Haus vom Präsidenten).

Jetzt aber zu (4) und (5) — (4) wird vom Grammatik-Duden als regional und mündlich bezeichnet, (5) ist “seit langem im gesamten deutschen Sprachraum nachweisbar […], eigenartigerweise bisher nicht in die geschriebene Standardsprache aufgenommen worden.” (S. 835)

Zurück zum Alemannischen, das Konstruktion (5) benutzt:

Im Schuttertäler Dialekt wird die Entsprechung des hochdeutschen dem [de:m] als [dɛm] (ungefähr dämm) realisiert1. Allerdings fällt, wenn das Wort unbetont ist, oft das d am Anfang weg. Es wird also zu [ɛm] oder [əm].

Das Wort am wird als [ɔm] ausgeprochen (ungefähr omm), aber manchmal wird es noch weiter reduziert, sodass es fast wie [əm] klingt.

Das wurde dem armen Schulkind, das den obigen Aufsatz geschrieben hat, zum Verhängnis — es schrieb Frau Ehret ist am Pascal seine Mutter.

Die dialektale Possessivkonstruktion wird natürlich auch in der Umgangssprache verwendet, die die Kinder in der Schule sprechen (und als Hochdeutsch bezeichnen). Dieser Umgangssprache des Kindes entsprechend wäre es also korrekt gewesen, dem Pascal seine Mutter zu schreiben, aber da es nicht mehr wusste, woher das zusammengeschrumpfte Wort kam, schrieb es schließlich am.

Der Lehrkraft war’s egal — hochsprachlich muss Frau Ehret halt doch Pascals Mutter sein.

Die verlinkte Seite gibt noch viel mehr dialektale Eigenheiten her, aber dazu ein andermal.

[23.4.09: Zu diesem Beitrag gibt es eine Ergänzung.]