Auf dem Linguistik-Server Essen (LINSE) finden sich eine Menge spannende Dinge. Neben dem kürzlich empfohlenen Etymologiekurs z.B. auch L;nkolon, ein Linguistikgrundkurs mit zahlreichen Themeneinheiten wie Semantik, Soziolinguistik, Sprachgeschichte, … schön kompakt.

Schlagwort-Archive: Varietätenkontakt

Aller guten Dinge sind 2: Alles Gute, liebes Schplock!

Heute wird das Schplock zwei Jahre alt! Weil man einem Blog nichts schenken kann, schenkt das Schplock aus diesem freudigen Anlass Euch was! Ich verlose unter allen, die bis einschließlich Sonntag einen Kommentar oder ein Pingback hinterlassen, eines der Buchtipp-Bücher. Zur Wahl stehen:

- dtv-Atlas Englische Sprache (11.8.2007)

- Täuschende Wörter (25.12.2008)

- Vernäht und zugeflixt (27.3.2009)

Aus gegebenem Anlass geht es heute um die Zahl 2, und zwar auf zweierlei Wegen:

Drei Formen der Zahl zwei und ihre Verstecke

Im Indogermanischen hieß ‘zwei’ *dwôu und hatte bereits dieselbe Bedeutung – ziemlich unspannend eigentlich. Was aber interessant ist: zwei konnte früher flektieren, d.h. die Zahl richtete sich im Genus nach dem Gezählten. Wie Adjektive heute. Die Formen waren im Alt- und Mittelhochdeutschen zwêne (maskulin), zwô, zwâ (feminin), zwei (neutrum). Ein paar Beispiele?

- di zwene marcgraven gere vnt ekkewart ‘die zwei Markgrafen Gere und Ekkewart’ (Der Nibelunge Not I,9,3) – marcgrav ist maskulin → zwene

- Under im in eyner kamern waren zwo jungfrauwen besloßen ‘unter ihm in einer Kammer waren zwei Jungfrauen eingeschlossen’ (Prosalancelot 1281) – jungfrauw ist feminin → zwo

- der worhte zwei mezzer, diu ez sniten ‘der schuf zwei Messer, die es schnitten’ (Wolfram von Eschenbach: Parzival 490,21) – mezzer ist neutrum → zwei

Dieses Phänomen hat sich teilweise dialektal erhalten, zum Beispiel in manchen schweizerdeutschen Dialekten. Munske (1983:1007) gibt die Beispiele

- zwee Hünd ‘zwei Hunde’

- zwoo Chüe ‘zwei Kühe’

- zwäi Hüener ‘zwei Hühner’

Im Neuhochdeutschen gibt’s neben zwei auch noch die Variante zwo, durch die man eine Verwechslung mit drei verhindern will (“An Gleis zwo fährt jetzt ein …”). Das ist die alte feminine Form.

zwei selbst ist zwar etymologisch recht einfach, aber es steckt in einer ganzen Reihe von Wörtern, in denen wir es heute nicht mehr unbedingt vermuten würden:

- als Zwi- in Zwieback (zweimal gebacken), Zwillich (zweifädiges Gewebe), Zwilling, Zwirn (urspr. zweidrähtiger Faden), zwischen (urspr. zweifach, beide), Zwist, Zwitter

- als Zwei- in Zweifel (von zweifältig, gespalten), Zweig (in zwei gegabelt)

- und in Zuber (Gefäß mit zwei Henkeln).

Einzahl, Zweizahl, Mehrzahl

Im heutigen Deutschen haben wir zwei Numeri, den Singular (die Einzahl) und den Plural (die Mehrzahl). Danach flektieren wir Verben (ich gehe vs. wir gehen), Substantive (das Kind vs. die Kinder) und Adjektive (die kleine Katze, die kleinen Katzen).

Es gibt aber Sprachen, die nicht nur unterscheiden, ob es um ein Ding/Wesen oder um mehrere geht, sondern die es auch wichtig finden, zu markieren, wenn es um exakt zwei geht. Diese Kategorie nennt man “Dual”. In einer Vorstufe des Deutschen muss es den Dual einstens gegeben haben: im Indogermanischen. Im Slowenischen hat er sich tapfer erhalten. Hier ein paar Beispiele (Quelle):

Der Dual beim Verb: Wenn von zwei Personen die Rede ist, wird eine andere Verbform benutzt, als wenn es um mindestens drei geht.

- govorim ‘ich spreche’ – 1. Person Singular

- govoriva ‘wir beide sprechen’ – 1. Person Dual

- govorimo ‘wir (mind. 3 Leute) sprechen’ – 1. Person Plural

Der Dual beim Substantiv: Wenn über zwei Dinge gesprochen wird, wird eine andere Form benutzt, als wenn es um mindestens drei geht.

- knjiga ‘Buch’ – Singular

- knjigi ‘zwei Bücher’ – Dual

- knjige ‘Bücher (mind. 3)’ – Plural

Bei vielen Sprachen findet sich der Dual nur in einem Teil des Systems, nämlich bei den Personalpronomen. Es gibt also verschiedene Wörter für ‘ich’, ‘du’, ‘er’, ‘sie’, ‘wir beide’, ‘ihr beiden’, ‘sie beide’, ‘wir’, ‘ihr’, ‘sie’.

So, und jetzt schwinge ich mich wieder auf mein Zweirad und urlaube weiter.

Wo spricht man Platt? Und wo das beste Hochdeutsch?

Ernst Wilhelm hat in seinem Blog gefragt, wie der Zwiebelfisch drauf kommt, dass man südlich von Hannover kein Platt mehr spreche. Ich nehme an, der Zwiebelfisch hat um des dramatischen Effekts Willen untertrieben – denn natürlich spricht man auch südlich von Hannover noch Platt. Je nach Definition auch noch viel weiter südlich.

Die Bezeichnung Platt wird nämlich für zwei Dinge verwendet, die sich teilweise überlagern: Zum einen ist es ein Synonym für die wissenschaftliche Bezeichnung Niederdeutsch. Damit werden alle Mundarten bezeichnet, die von der Zweiten Lautverschiebung nicht erfasst wurden, wo man also noch Pund, Appel, dat und maken statt Pfund, Apfel, das und machen sagt. In Hannover und Umgebung heißt die niederdeutsche Mundart Ostfälisch. Im Süden reicht sie bis Göttingen und noch ein Stückchen weiter. Das sieht man prima auf diesem Ausschnitt einer Wikipediakarte – das Ostfälische trägt die Nummer 7:

Rheinisches Platt – ein Oxymoron?

Hinzu kommt aber noch eine zweite Verwendung von Platt, bei der sich die SprecherInnen herzlich wenig darum scheren, ob sie im niederdeutschen Gebiet leben oder nicht, nämlich als Synonym für Dialekt. Diesen Gebrauch findet man vor allem im westmitteldeutschen Sprachraum, also zwischen Germersheim und Düsseldorf. Eine Befragung des Atlas’ der deutschen Alltagssprache zeigt das eindrücklich – hier der Link zur Karte, alle blauen Punkte bezeichnen SprecherInnen, die von ihrem Dialekt als Platt sprechen. (Soweit ich das verstanden habe, kann ein Ortspunkt aus nur einer Person bestehen, aber auch aus mehreren, je nach dem, wie viele geantwortet haben. Also ist es eher als Impression zu werten, ähnlich wie bei König.)

Ist Platt platt?

Das Wort Platt kommt wohl aus dem Niederländischen, das es wiederum aus dem Französischen entlehnt hat. Im Niederländischen tauchte es erstmals in einem Druck des Neuen Testaments aus Delft aus – im Titel und Vorwort kommt die Wendung in goede platten duytsche vor (Sanders 1982:26). plat bedeutet dabei ‘klar, deutlich, allen verständlich’ und nahm nach und nach die Bedeutung ‘allen verständliche Sprache’ (im Gegensatz zum Lateinischen) an. Das Wort schaffte es auch in den niederdeutschen Sprachraum, und von dort aus wahrscheinlich ins Westmitteldeutsche – allerdings nicht bevor es eine Bedeutungsverschlechterung zu ‘niedrige, derbe Sprechweise’ mitgemacht hatte. Ab dem 18. Jahrhundert war es in Norddeutschland gebräuchlich. Sowohl Sanders (1982) als auch Stellmacher (1990) weisen darauf hin, dass die negative Bedeutung noch heute mitschwinge. Mir selbst kam das allerdings nie so vor, eher im Gegenteil.

Die Erklärung, dass Platt vom platten Land komme, auf dem es gesprochen wird, findet sich übrigens in älteren Wörterbüchern (z.B. bei Campe 1809), scheint aber mittlerweile widerlegt zu sein.

Platt- und Hochdeutsch

Ernst Wilhelm schreibt auch:

Eck frage mek ohnedem worumme die Luie glöwet dat heier in use Gegend dat beste Hochdütsch esproket ward. [Meine Übersetzung: Ich frage mich sowieso, warum die Leute glauben, dass hier in unserer Gegend das beste Hochdeutsch gesprochen wird.]

Das frage ich mich allerdings auch.

Bis Anfang des 17. Jahrhunderts war Niederdeutsch (genauer die ältere Sprachstufe Mittelniederdeutsch) sowohl die gesprochene als auch die geschriebene Sprache in Norddeutschland. Dass ihre Verschriftung endete und sie fast nur noch in den niedereren Gesellschaftsschichten gesprochen wurde, hat mehrere Gründe (nach König 2005):

- den großen Einfluss der hochdeutschen Dichtersprache in mittelhochdeutscher Zeit (1050–1350).

- den Niedergang der Hanse im 15. Jahrhundert (das Mittelniederdeutsche wurde auch als Hansesprache bezeichnet) und den gleichzeitigen wirtschaftlichen Aufstieg oberdeutscher Städte (Augsburg, Nürnberg).

- wichtige politische und juristische Institutionen, die im Süden angesiedelt sind (Kaiser, Reichskammergericht).

- die zunehmende kulturelle Bedeutung des Südens.

Das “beste” Hochdeutsch im niederdeutschen Gebiet?

Als Hoch- und Schriftsprache setzte sich also das Hochdeutsche durch. Nun gab es zu Beginn des 19. Jahrhunderts bereits eine sehr einheitliche hochdeutsche Schriftsprache (wie die entstand, erzähle ich ein andermal) – aber die Aussprache war ein ganz anderes Paar Schuhe, je nach Region konnte das schriftlich so einheitliche Deutsch sehr, sehr verschieden klingen. Die niederdeutschen Dialekte sind in der Aussprache von den hochdeutschen Dialekten ziemlich weit entfernt, wesentlich weiter als vom Niederländischen z.B. Für Norddeutsche war das Hochdeutsche wie eine Fremdsprache, es musste ganz neu gelernt werden. Wie man es schrieb war klar, wie aber sollte es ausgesprochen werden? Das Zauberwort heißt “Schreiblautung”, also buchstabengetreue Aussprache des Geschriebenen.

Im Süden war es leicht, das Geschriebene entsprechend der lokalen Dialekte auszusprechen – Dialekt und Schriftsprache waren ja doch recht eng miteinander verwandt. So gab (und gibt) es in vielen süddeutschen Dialekten kein ö, sondern an den entsprechenden Stellen ein e. Es heißt also heren statt hören, Werter statt Wörter. Immer ein e zu lesen, wo ein <ö> stand, war für die Menschen überhaupt kein Problem. (Wir sprechen hier natürlich nur von Menschen, die lesen konnten. Menschen, die nicht zu dieser Schicht gehörten, sprachen ausschließlich ihren Dialekt, ohne Versuch, sich dem nur geschriebenen Standard anzupassen.)

Im niederdeutschen Sprachgebiet gab es die Möglichkeit einer modifizierten Aussprache nicht. Die Laute des Niederdeutschen waren einfach zu verschieden von denen des Hochdeutschen. Im Sprechen hätte man bei jedem Wort quasi die Auswirkungen der Zweiten Lautverschiebung und anderer Lautwandelprozesse des Hochdeutschen rückgängig machen müssen, und das geht einfach nicht. Entsprechend sprachen die Menschen im niederdeutschen Gebiet die hochdeutsche Schreibung aus, wie sie dastand. So gelangte man schließlich zur Auffassung, die Norddeutschen sprächen das beste Hochdeutsch.

“Durch lange sorgfältige Pflege hat sich auf der Bühne eine besonders reine Aussprache des Deutschen herausgebildet”

Es gab aber auch noch einen zweiten Ort, an dem man sich sehr um eine einheitliche Lautung bemühte: Die Theaterbühne. Schon Goethe forderte eine einheitliche Bühnenaussprache ein, und 1898 wurde sie schließlich auf einer Konferenz von Mitgliedern des deutschen Bühnenvereins und Vertretern der Germanistik in Berlin festgelegt. Nachzulesen ist sie in Theodor Siebs’ “Deutsche Bühnenaussprache”. Es handelt sich dabei aber ausdrücklich nicht um eine Schreiblautung, Siebs – übrigens ein Norddeutscher – schreibt:

[D]ie Schreibung kann niemals Maßstab für die Aussprache sein. Die Schrift ist gegenüber der Aussprache stets etwas Sekundäres.

Das merkt man z.B. bei Wörtern mit <st> oder <sp> am Anfang: Würde man sie nach der Schreibung aussprechen, müsste es S‑tein oder S‑piel heißen. Siebs forderte aber, wie es auch der tatsächlichen Aussprache entsprach, den sch-Laut:

[D]ie nordwestdeutsche Aussprache sp, st ist als mundartliche Eigenart auf der Bühne durchaus zu vermeiden.

Bis zur Entstehung des Aussprachedudens (BRD, 1962) bzw. des “Wörterbuchs der deutschen Aussprache” (DDR, 1964) war die Bühnenaussprache maßgebend, sie galt als korrekt. Für korrekte Aussprache gibt es übrigens auch einen Fachbegriff: Orthoepie (also wie Orthografie, nur gesprochen). Obwohl die Bühnenaussprache von der norddeutschen Schreiblautung bestimmt beeinflusst wurde, ist sie nicht mit ihr gleichzusetzen. Es ist also reine Definitionssache, wo das “beste” Hochdeutsch gesprochen wird. Wenn man die Güte aber daran misst, wie sehr die Aussprache als kodifizierter Standard gilt, dann hat Hannover nicht mehr so viel zu melden.

Heutige Aussprachewörterbücher lassen sehr viele Variaten zu und berücksichtigen das gesprochene Deutsch zu einen größeren Maße. Sie orientieren sich auch nicht mehr an SchauspielerInnen, sondern z.B. an NachrichtensprecherInnen, also Menschen, die ein möglichst breites Publikum möglichst neutral informieren wollen.

[Beim Googlen bin ich auch noch auf einen interessanten Artikel zum Thema gestoßen: Hannover für Sprachbegabte]

[Lesetipp] Dialektwandel im Südwesten

Bei sciencegarden gibt es einen schönen Bericht über Dialektforschung an der Uni Freiburg (mit einem leider eher unterdurchschnittlich guten Titel). Enorm lesbar geschrieben, ich empfehle ihn wärmstens:

Geliebtes Deutsch

Das Institut für Deutsche Sprache in Mannheim hat letztes Jahr eine Studie zu Spracheinstellungen zum Deutschen gemacht. Die Studie (bzw. Teile von ihr) gibt’s zum Mitmachen auch noch online.

Ein paar interessante Ergebnisse:

47% der Befragten (darunter auch Nicht-Muttersprachler) empfinden der deutschen Sprache gegenüber Liebe, 56% Stolz.

60% der Befragten gaben an, einen Dialekt zu sprechen. Da habe ich aber so meine Zweifel und frage mich, ob das nicht vielleicht eher regional gefärbte Umgangssprachen sind. Die Bezeichnung “Dialekt” wird ja im Allgemeinen recht breit aufgefasst. Besonders bei “Am sympathischsten wird der norddeutsche Dialekt empfunden (24%), gefolgt von Bairisch (20%) und Alemannisch (13%)” frage ich mich, was genau hier unter Norddeutsch verstanden wurde – Niederdeutsch, oder Hochdeutsch mit norddeutschem Einschlag wie das S‑tolpern über den beliebten s‑pitzen S‑tein? Und ist das gute Abschneiden von Bairisch und Alemannisch nicht vor allem darauf zurückzuführen, dass die meisten Dialektsprecher der Studie aus Süddeutschland kamen?

“großes Interesse an der Pflege der deutschen Sprache” hatten 1997/98 13% der Befragten, heute sind es 35% – das Bastian-Sick-Phänomen, würde ich mal sagen. Eher froh macht mich allerdings folgendes Ergebnis:

“Die Mehrheit der Befragten betrachtet die Entwicklung der deutschen Sprache mit gemischten Gefühlen oder sogar mit Sorge. Auf die Frage, ob die Veränderung der deutschen Sprache positiv oder negativ zu bewerten sei, antwortet mehr als die Hälfte der Befragten (53%) unentschieden. 30% sind der Ansicht, die Entwicklung sei „eher besorgniserregend“ oder „sehr besorgniserregend“. 16% der in Deutschland lebenden Bevölkerung findet die Veränderungen „eher erfreulich“ bzw. „sehr erfreulich“. Einwanderer bewerten die Entwicklung der deutschen Sprache deutlich positiver als Muttersprachler.”

30% ewige Nörgler vs. 16% Optimisten kommt mir gar nicht so krass vor, gefühlt sind es viel mehr Schwarzmaler.

Unter einem Teppich stecken …

Kürzlich habe ich mit meinen Eltern telefoniert und wollte dabei eine Wortform im badischen Dialekt wissen. Es ging mir um das Wort Decke, das ja zwei Bedeutungen hat: Einmal die ‘Zimmerdecke’ und einmal die ‘Decke zum Zudecken’. Die Zimmerdecke heißt Deggi und in der Mehrzahl Deggine. Das ist eine spezifisch alemannische Pluralform, über die ich bestimmt demnächst mehr schreiben werde.

Woran ich jetzt zweifelte war, dass das Wort in der Bedeutung ‘Decke zum Zudecken’ auch den ne-Plural bildet. (Meine Hypothese war, dass es in der Einzahl Deck und in der Mehrzahl Decke hieße.) Also fragte ich meine Mutter ganz direkt. Das ist eine schlechte Methode, weil sie so eine Chance hatte, nachzudenken. Da wir aber eh schon über Plurale sprachen und sie somit bereits über Formenbildung nachdachte, war eh nichts mehr zu retten. Wie erwartet zögerte sie und wusste nicht so richtig, was die Mehrzahl war. Also wurde sie investigativ tätig …

Meine Mutter zu meinem Vater: Du, was isch sell wu ma sich noochds mit zuedeckt?

Mein Vater: Ha e Deckbett.

Meine Mutter: Un hämmir nur eins defu?

Mein Vater: Nai, mir hän mäh Deckbedder.

Meine Mutter zu mir: Deckbedder!

Ich: Ja Mama, aber das ist ja die Mehrzahl von Bett, nicht von Decke.

Meine Mutter: Aaah, ja, stimmt. Wardemol.

Meine Mutter zu meinem Vater: Un im Winder, wenn’s kalt isch, was nimmsch donn noch dezue?

Mein Vater: E Deppich.

(Übersetzung)

So endete die telefonische Feldforschung mit einer unerwarteten Feststellung: Das, was im Hochdeutschen als Decke bezeichnet wird (Bettdecke, Zudecke, Picknickdecke, …), wird im Badischen durch andere Wörter abgedeckt. Die Bettdecke durch Deckbett (gibt’s im Hochdeutschen ja auch) und jede andere Form einer textilen Decke als Teppich.

Weil ich mir aber soooo sicher war, dass es auch Decke irgendwie geben muss, habe ich mich auf der alemannischen Wikipedia umgesehen, und siehe da: die Tischdecke ist kein Tischteppich!

Ingvar Kamprad het mit sinere Firma am Afang allerlei verschideni Ware, dorunder Chugelschriber, Briefdasche, Bilderrämme, Dischdeckene, Uhre, Zündhölzli, Schmuck un Nylonstrümpf verchauft. (Quelle)

[Ingvar Kamprad hat mit seiner Firma am Anfang allerlei verschiedene Waren, darunter Kugelschreiber, Brieftaschen, Bilderrahmen, Tischdecken, Uhren, Streichhölzer, Schmuck und Nylonstrümpfe verkauft.]

Jetzt mal schauen, wie meine Mutter die badische Form dazu aus meinem Vater herauslockt …

Geschichten vom Ferd

Lietuvis hat in einem Kommentar zum Pfingsten-Beitrag folgende Bemerkung gemacht:

“Im Norddeutschen ist anlautendes /pf/ auch zu /f/ geworden, ich kenne niemanden, der einen Unterschied zwischen “Pfund” und “Fund” macht (beides /fund/), oder zwischen “Pferd” und “fährt” […]”

In dem Beitrag ging’s darum, dass westgermanisches /p/ im Althochdeutschen zu /pf/ wurde. Allerdings hauptsächlich im Süden des Sprachgebiets. In Mitteldeutschland konnte sich in einigen Positionen das /p/ halten und im niederdeutschen Gebiet sind dialektal überhaupt keine /pf/s zu finden. (Wenn das zu verwirrend klingt: Im angesprochenen Beitrag ist es noch einmal ausführlich erklärt.)

Pferd oder Ferd? Oder Pony?

Ich kenne das Ferd-Fänomen auch, habe allerdings noch nie darüber nachgedacht, wo und wie es entstanden ist. Glücklich- und zufälligerweise konnte ich kürzlich nach Monaten der Suche der “Deutschen Mundartkunde” von Schirmunski (1962) habhaft werden und habe gleich mal nachgeblättert …

Wo? Das Ferbreitungsgebiet

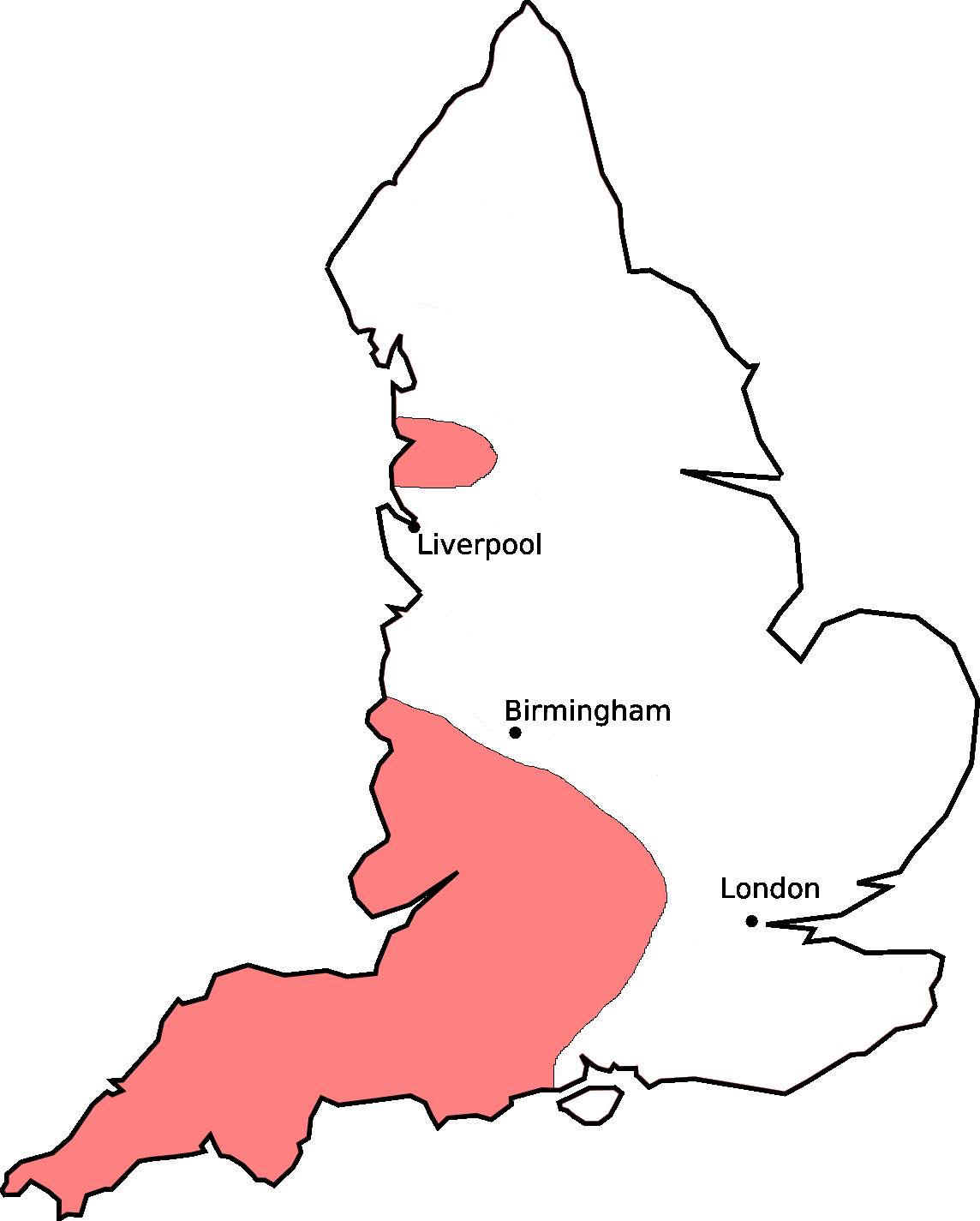

Im ostmitteldeutschen Gebiet (“hinter Kassel”) sagt man dialektal im Anlaut (und nur! im Anlaut) f-, wo man im Hochdeutschen pf- sagt. Nach Süden stellt die Linie Meiningen – Rudolstadt – Greiz – Zwickau – Chemnitz – Freiberg – Dresden die Grenze zum pf-Gebiet dar. WordPress will nicht, dass ich hier eine Karte einfüge, aber ich habe sie natürlich trotzdem gebastelt: Guckt hier! (Die Linie im Osten ist die pf-vs.-f-Linie, die im Westen die pf-vs.-p-Linie, wobei ich bei letzterer keine besonders belastbaren Daten in Form von Ortsnamen hatte, das werde ich modifizieren, sobald ich wieder bei meinen Büchern bin.)

Aber auch im niederdeutschen Sprachgebiet, also ganz im Norden, kommt f- vor. Über den Ortsdialekt von Stolzenhain, also im Grenzgebiet zwischen Ostmitteldeutsch und Niederdeutsch, schreibt (Schirmunski 1962:291):

“Das anlautende pf- wird in einer Reihe von Wörtern, wie gewöhnlich bei Einwirkung der hochdeutschen Norm auf eine niederdeutsche mundartliche Grundlage (im gegebenen Fall aber vielleicht auch unter unmittelbarem Einfluß der ostmitteldeutschen Aussprache), durch f- ersetzt, z.B. fīfen ‘pfeifen’ (neben dem alten pipen), fennik ‘Pfennig’, fund ‘Pfund’, féršike ‘Pfirsiche’, aber peffer.”

Das Phänomen scheint also beim Varietäten- bzw. Sprachkontakt mit pf- vs. p- als Kompromiss aufzutreten.

Leider habe ich keine aktuelle Karte gefunden, die anzeigt, wie verbreitet das Phänomen im Westen ist – also ob es in der heutigen Umgangssprache bereits im westmitteldeutschen Gebiet einsetzt, oder erst weiter nördlich, im niederdeutschen Gebiet. Ich hoffe drauf, bei König im “Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepublik Deutschland” was zu finden, da werde ich reinschauen, wenn ich das nächste Mal an der Uni bin.

Wie? Die Entstehung

Das ostmitteldeutsche Gebiet war ursprünglich slawisches Sprachgebiet und wurde erst später von Sprechern deutscher Dialekte besiedelt. Die kamen aus zwei Gegenden: einmal aus Hessen (→ Thüringen → Sachsen → Schlesien) und einmal aus dem oberdeutschen Sprachgebiet (→ Maintal → Vogtland → Kurfürstentum Meißen). Schirmunski bezeichnet das anlautende f- in diesem Gebiet als “Merkmal der Siedlungsmischung”, also als Resultat aus der Vermischung der verschiedenen Dialekte. Ein Laut, den es so nicht gab, wurde durch einen ähnlichen ersetzt. Herausgefunden hat das Herr Wrede, und Schirmunski (1962:273) schreibt dazu:

“[…] die den nördlichen deutschen Mundarten und damit einem Teil der Siedler fremde Affrikate pf- wurde durch den Reibelaut f- ersetzt, der in ihrem Lautsystem jener am nächsten stand. [Das] wird dadurch bestätigt, daß überall auf dem Gebiet der heutigen nieder- und mitteldeutschen Mundarten, wo das mundartliche p- verdrängt wird, sich in ursprünglicher unvollständiger Übernahme der hochdeutschen literarischen Norm f- statt pf- ausbreitet.”

Im niederdeutschen Gebiet könnte am Grenzgebiet zum Mitteldeutschen die ostmitteldeutsche Aussprache an der Durchsetzung des f- mitgewirkt haben. Unabhängig davon hat sich aber wahrscheinlich einfach derselbe Prozess wie im Ostmitteldeutschen erneut vollzogen, es wurde ein Kompromiss zwischen dem Niederdeutschen und dem sich ausbreitenden Hochdeutschen geschlossen.

Heames trinkt Dajeeling

Als der Empfänger des Amerzon-Paketes und ich am Sonntag Tee tranken, konnten wir noch nicht ahnen, was das Leben auf der Rechnung für uns bereithielt: Das Gegenstück zum Hermes-Boten.

Als der Empfänger des Amerzon-Paketes und ich am Sonntag Tee tranken, konnten wir noch nicht ahnen, was das Leben auf der Rechnung für uns bereithielt: Das Gegenstück zum Hermes-Boten.

Wie bereits erklärt, wird das /r/ im Deutschen oft fast wie ein [a] ausgesprochen. Wenn vor dem /r/ aber bereits ein [a] steht, verschmilzt es quasi mit ihm1:

(1) Rhabarber → Rhababer

Das nicht mehr hörbare r wurde in diesem Fall entsprechend auch nicht geschrieben.

Ähnlich, aber nicht ganz identisch, verhält es sich mit

(2) Darjeeling → Dajeeling

Hier könnte wieder das deutsche Phänomen verantwortlich sein, es kann aber auch sein, dass wir die r-lose Aussprache schon mit dem Wort zusammen entlehnt haben.

Der Name der Teesorte kommt von der gleichnamigen Region und Stadt in Indien (auf Deutsch <Darjiling> geschrieben). Die spricht man auch im Original, d.h. im Nepali, mit einem r-Laut aus: Bei Wikipedia hören. Auch ein amerikanischen Wörterbuch wie Merriam-Webster hat eindeutig ein r dort.

Wir haben das Wort aber höchstwahrscheinlich von den Briten übernommen – fragt sich also, wie es in England ausgesprochen wurde und wird. Aha: ohne r (hier bei Youtube, 0:44).

Dafür gibt es einen einfachen Grund: “rhotische” und “nicht-rhotische” Varietäten. (Die Bezeichnung stammt vom griechischen Buchstaben Rho <ρ>, der unserem <r> entspricht.)

In rhotischen Varietäten des Englischen wird das <r> immer ausgesprochen, in nicht-rhotischen Varietäten hingegen nur manchmal. Und zwar immer dann, wenn es vor einem Vokal steht, der zur selben Silbe gehört: In rich wird es gesprochen (weil ein Vokal, das i, folgt), in guard aber nicht (weil ein Konsonant, das d, folgt).

Darjeeling besteht nun aus drei Silben: Dar|jee|ling. Das r steht also am Silbenende, nicht vor einem Vokal. Dementsprechend wird es in nicht-rhotischen Varietäten des Englischen nicht ausgesprochen. Und wie sind die jetzt verteilt?

Es gibt zwar Gegenden in den USA, wo man das /r/ nicht realisiert (hier rot) … (Quelle: Wikipedia)

… aber die Faustregel lautet: Im Standard American English überall r, in der Received Pronounciation (dem Standardbritisch) nicht, genausowenig im australischen Englisch.

Man spricht davon, dass das r in England “verlorenging”. Die Amerikaner hatten quasi Glück, sie sind vor dem r-Verlust ausgewandert und haben es entsprechend behalten. Die Sprecher der US-Regionen ohne r haben es wahrscheinlich aus Prestigegründen abgelegt.

Viele Australier in spe hingegen konnten kein r mehr exportieren – sie stammten in erster Linie aus London und Umgebung, wo der Dialekt schon nicht mehr rhotisch war. Durch die enge Bindung Australiens an Großbritannien wurde die britische Aussprache als Norm angesehen, wodurch das r natürlich erst recht nicht mehr Fuß fassen konnte.

Alles klar?

Was ist jetzt also mit dem Tee? Egal ob wir ihn britisch oder deutsch aussprechen, es wird ein Dajeeling draus und der Schreibfehler liegt auf der Hand. Nur die amerikanische Aussprache könnte sicher davor schützen – ob sie einen Stilbruch darstellt, soll aber lieber jemand anders entscheiden.

Unförmige Gurken und zusammengewachsene Kirchen

Rhein-Neckar-Zeitung, 28.5.2009

Na also! Es kann doch nicht sein, dass man jeden Morgen einen Pressespiegel erstellt und dabei nie auf bemerkenswerte Spracheigenheiten stößt! Diese hier wurde zwar im Schplock schon lang und breit besprochen, aber dass zusammengewachsene Kirchen auf dem Lebensmittelmarkt auf Ablehnung stoßen, ist durchaus eine Meldung wert:

Guten Appetit und frohe Mittagspause!

Schuttertal revisited

(Ergänzungen zu: Am Pascal seine Mutter | Werbehefter für Motogrossrennen)

Nachdem ich gestern – nicht primär für das Schplock – eine Stunde vor dem Regal mit Dialektbeschreibungen in der Institutsbibliothek gestanden habe, gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zum Alemannischen nachzutragen, lustigerweise aus einem Buch, das Lehrerinnen helfen soll, Dialekteinflüsse aus dem Alemannischen zu erkennen und die Schüler dafür zu sensibilisieren. Darin werden Schülerfehler analysiert und erklärt, also sehr ähnlich wie das, was ich hier gemacht habe. Dann mal los:

Am Pascal seine Mutter …

… scheint ein beliebter Fehler zu sein. Zur Erinnerung: dem wird dialektal so ausgesprochen, dass es nur noch wie äm oder am klingt, weshalb das Kind hier am Pascal statt dem Pascal geschrieben hat. (Dass die Namen Artikel haben, ist ja auch über das Alemannische hinaus verbreitet.)

Das Buch hat ein Beispiel, in dem es eigentlich um die falsche Flexion von Herrn geht, wo es auch zu einer solchen Reinterpretation kam:

(1) wir wollten im Herr Lehrer die Hose zunähen ‘wir wollten dem Herrn Lehrer die Hose zunähen’

Der reduzierte Vokal vor dem [m] wurde hier als [i] analysiert, in meinem Pascal-Beispiel als [a], aber der Effekt ist sehr ähnlich.

Werbehefter für Motogrossrennen

Das Büchlein gibt noch eine ganz ordentliche Ausbeute an Substantiven her, die im Alemannischen den Plural mit -er bilden, im Hochdeutschen aber nicht. Im Originalbeitrag habe ich ja schon Heft – Hefter und Stück – Stücker genannt, die kommen in der Liste auch vor, und zusätzlich gibt es:

- Stein – Steiner

- Seil – Seiler

- Bein – Beiner

- Ding – Dinger

- Geschenk – Geschenker

- Scheit – Scheiter

- Bett – Better

- Geschäft – Geschäfter

- Hemd – Hemder

- Spiel – Spieler

- Gewicht – Gewichter

- Mensch – Menscher

- Geschmack – Geschmacker (kommt mir ohne Umlaut seltsam vor)

- Unglück – Unglücker

- Schicksal – Schicksaler (kommt mir ohne Umlaut seltsam vor)

- Gewehr – Gewehrer

- Geschirr – Geschirrer

- Hag – Häger

- Brot – Bröter

- Ross – Rösser

- Ort – Örter

Nicht alle davon verwendet man im Schuttertal, aber sehr viele kommen mir sehr vertraut vor.