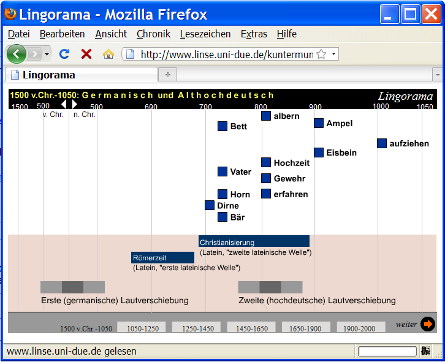

Auf dem Linguistik-Server Essen (LINSE) finden sich eine Menge spannende Dinge. Neben dem kürzlich empfohlenen Etymologiekurs z.B. auch L;nkolon, ein Linguistikgrundkurs mit zahlreichen Themeneinheiten wie Semantik, Soziolinguistik, Sprachgeschichte, … schön kompakt.

Schlagwort-Archive: Semantik

[Surftipp] Etymologie entdecken

Ich habe einen tollen Onlinekurs in Etymologie entdeckt – wer sich für die Herkunft von Wörtern interessiert, sollte ganz schnell hingehen:

Alle Informationen sind in kleine, leicht verständliche Einheiten gegliedert. Es geht nicht nur um Einzelwortgeschichte, sondern um übergreifende Konzepte wie Bedeutungswandel und auch um den Einfluss von Lautwandel. Wenn man Lust hat, kann man das Gelernte am Ende in einem kleinen Quiz testen. Super gemacht und präsentiert!

Flug-Hund, Meer-Katze, Fleder-Maus

Habt Ihr schon mal drüber nachgedacht, dass viele Tiere nach Tieren benannt sind? Obwohl sie gar nicht miteinander verwandt sind? Also z.B. eine Meerkatze keine Katze ist?

Meistens ist der Tierbestandteil ein Wort für ein schon lange domestiziertes Tier – ist ja logisch, dass man von Bekanntem ausgeht, um Unbekanntes zu benennen. In meiner Sammlung besonders prominent1:

Das Schwein

|

|

Das Pferd

|

|

Der Hund

|

|

Die Katze

|

|

Der Bär

|

|

Der Igel

|

Und sonst noch so?

- Fledermaus

- Seewolf (Fischfamilie)

- Seeelefant (Robbenart)

- Seeratte (Fischart, siehe Seekatze)

- Seehase (Fischart, Schneckenart)

- Seekuh

- Wasserfloh (Kleinkrebs)

- Walfisch

Woran liegt’s?

Die Gründe für solche Benennungen sind wahrscheinlich sehr vielfältig, jedes Wort hat seine eigene Etymologie.

Bei vielen Bezeichnungen ist ganz klar, dass man niemals dachte, das Tier gehöre zu der Gattung, nach der es benannt ist (Heupferd, Meerschweinchen, Seehase). Warum dann die Benennung? Der kognitive Prozess, der hier häufig mitspielt, nennt sich “Metapher”. Ja, genau, das gibt es nicht nur in Gedichten. Ein Heupferd könnte zum Beispiel nach dem Pferd benannt sein, weil es ebenfalls springt. Ein Wasserfloh könnte so heißen, weil er ähnlich klein wie ein Floh ist. Eine Eichkatze kann so gut klettern wie eine Katze. Ein Seepferdchen sieht einem Pferdekopf ähnlich.

Überhaupt ist die Gruppe der See-Irgendwasse ziemlich groß – vielleicht weil man versuchte, das Seetierreich ähnlich dem Landtierreich zu strukturieren? (Natürlich nicht bewusst. Und natürlich ist das nur eine wilde Vermutung.)

Es gibt aber auch eine Gruppe von Wörtern, bei denen man das Tier YX wirklich als eine Art von X betrachtete. Dazu gehören z.B. die Walfische, die man lange für eine Fischart hielt. (Natürlich entstanden die meisten Wörter, bevor unsere heutige Taxonomie entstand, sie waren also nicht wirklich “Fehlbenennungen”.)

Und schließlich gibt es auch noch die beliebten Volksetymologien: Das Tier hieß ursprünglich ganz anders, das Wort ähnelte aber einem bekannten Tier und wurde so daran angeschlossen. So nimmt man an, dass Meerkatze auf altindisch markáta- ‘Affe’ zurückzuführen ist. Schon im Althochdeutschen wurde es aber als mer(i)kazza bezeichnet.

Auch noch wichtig ist, dass viele dieser Wörter keine deutschen Bildungen sind, sondern Übersetzungen aus einer anderen Sprache. So stammt der Seehund aus dem Niederländischen oder Niederdeutschen und das Flusspferd aus dem Griechischen.

Falls Ihr noch weitere Tiere kennt, die nach Tieren benannt sind … ich freue mich über Kommentare! Auch über Beispiele aus anderen Sprachen oder Hinweise zur Herkunft der schon genannten Wörter.

Welli? Selli! Rätsellösen mit der Mittelhochdeutschen Grammatik

Nico, der Gewinner der Schplock-Jubiläumsverlosung 2009, hat sich nicht damit begnügt, ein Buch von mir geschickt zu bekommen – nein, er hat mir auch postwendend ein Buch zurückgeschickt. Jippie! Und zwar die Mittelhochdeutsche Grammatik von Paul/Mitzka in der 18. Auflage, die (und deren Nachfolgerinnen) ich tatsächlich noch nicht besaß. Ich habe mich enorm gefreut und gleich angefangen, zu lesen. Bereits auf Seite 27 habe ich dann etwas herausgefunden, was ich Euch auf keinen Fall vorenthalten will …

Im Alemannischen gibt es die Wörter seller, selli, sell. Sie entsprechen ungefähr dem hochdeutschen ‘jener, jene, jenes’/‘dieser, diese, dieses’/‘der, die, das’. Das sind Demonstrativpronomen, aber zu dem Thema schreibe ich mal gesondert was. Jetzt geht es nur darum, dass ich jahrelang gerätselt habe, woher die Formen kommen.

Hier ein Beispiel aus meinen Aufnahmen für die Magisterarbeit – ich hatte danach gefragt, welche Spiele es früher gab:

Un die Kardeschbiile, des hämmer au gho. Des het mo gwänlich vun de Vewonde irgendwie mol gschengt griegt, waisch, un … ja. Sell hämmer au gho. Un mer hänau fil gschbielt …

[Und diese Kartenspiele, das haben wir auch gehabt. Das hat man gewöhnlich von den Verwandten irgendwie mal geschenkt gekriegt, weißt du, und … ja. Das haben wir auch gehabt. Und wir haben auch viel gespielt …]1

Formal hat sell weder mit dies noch mit jenes etwas gemein, und sonst ist mir auch kein neuhochdeutsches Wort eingefallen, dem es entsprechen könnte. Ich habe immer mal wieder von Leuten den Vorschlag gehört, es könnte mit dem französischen cela ‘das’ oder celle, celui ‘die, der’ zu tun haben. Da ist aber nichts dran. Es gibt ein hochdeutsches Wort. Die Mittelhochdeutsche Grammatik hat mir auf die Sprünge geholfen:

Die neuhochdeutsche Entsprechung ist solcher (solche, solches). Im Althochdeutschen lautete es noch solihêr oder solher2. Es gab aber die Tendenz dazu, ein h in unbetonter Silbe nur noch ganz schwach und schließlich gar nicht mehr auszusprechen. Das führte zur südalemannischen Form solêr.

Gleichzeitig machte auch das Wort welcher in seiner althochdeutschen Form uuelihêr, uuelher3 diese Entwicklung mit und wurde zu weler. (Auch das gibt es noch heute als weller, welli, wells.)

Und schließlich nahm sich soler das weler zum Vorbild und beseitigte das o zugunsten des e-Lautes. Das nennt man Analogie, das eine Wort benutzt das andere als Muster, um mehr Regelmäßigkeit in die Formen zu bringen.

Seller übernahm schließlich im Alemannischen die Funktions des Demonstrativpronomens, in Aufgabenteilung mit den Artikeln. Die alten Demonstrativpronomen dieser und jener finden sich im Dialekt überhaupt nicht mehr. Und wenn man die ursprüngliche Bedeutung ‘solcher’ ausdrücken will, sagt man einfach so einer.

Heute Nacht werde ich ruhig schlafen können.

[Buchtipp] Watching the English

Buchtipps sind keine Spezialität von mir. Nicht, dass ich nicht einen ganzen Stapel von empfehlenswerten Büchern auf meinem Nachttisch liegen hätte. Aber irgendwie kann ich mich nur selten davon überzeugen, was drüber zu schreiben. Und wenn ich’s dann tue, sind es schon alte Hüte. Jetzt will ich die Zahl der dringend nötigen Tipps auf drei verringern:

“Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour” habe ich vor einigen Jahren gelesen und mittlerweile ist seine große Zeit in den deutschen Bahnhofsbuchhandlungen (denn da steht es eigentlich in jeder größeren Stadt) schon fast wieder vorüber. Als ich es meiner Mutter schenkte, hatte sie es sich schon selbst gekauft. Als ich es Memo empfehlen wollte, kannte er es schon längst. Ihr müsst es also lesen, Gruppenzwang und so! Aber ganz abgesehen davon, ist es wirklich großartig.

“Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour” habe ich vor einigen Jahren gelesen und mittlerweile ist seine große Zeit in den deutschen Bahnhofsbuchhandlungen (denn da steht es eigentlich in jeder größeren Stadt) schon fast wieder vorüber. Als ich es meiner Mutter schenkte, hatte sie es sich schon selbst gekauft. Als ich es Memo empfehlen wollte, kannte er es schon längst. Ihr müsst es also lesen, Gruppenzwang und so! Aber ganz abgesehen davon, ist es wirklich großartig.

Kate Fox ist eine britische Anthropologin, die sich einem skurrilen Inselvolk widmet: Den Engländern. Sie analysiert das Volk mit dem Beschreibungsinstrumentar ihres Faches und schafft es dabei, uns die Engländer zunächst völlig zu entfremden und sie uns dann wieder sehr nahe zu bringen. Man sollte das Buch keinesfalls zu kurz vor einer Reise auf die Insel lesen – die daraus entstehende Angst davor, all diese geheimnisvollen gesellschaftlichen Regeln zu brechen, kann in enormem Stress resultieren.

Warum ich “Watching the English” so fantastisch finde? Es ist wissenschaftlich fundiert – aber nicht vollgestopft mit unverständlicher Terminologie. Kate Fox erklärt genau, wie sie arbeitet und warum sie es so tut. Es ist lebendig – zur Illustation dienen oft mitgehörte Gespräche oder selbst gemachte Beobachtungen, aber auch kleine Anekdoten. Es ist humorvoll – nicht zum Brüllen komisch, aber auf eine sehr feine, schmunzelnde Art humorvoll. Kate Fox nimmt ihre Arbeit ernst, kann aber auch wunderbar selbstironisch sein.

Das Buch besteht aus zwei Teilen, “Conversation Codes” und “Behaviour Codes”. Im ersten Teil geht es um schplockrelevantes, nämlich Sprache und Kommunikation. Dabei kommt natürlich das beliebte Wetter zur Sprache, aber es geht auch darum, wie ein Gespräch zwischen zwei Unbekannten verläuft, in welchem Verhältnis Sprache und Klasse zueinander stehen und welche Besonderheiten in einem Pub zu beobachten und ‑lauschen sind. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man sich beim Kennenlernen nie direkt mit Name und Beruf vorstellt? Der Name wird erst ganz am Schluss und ganz beiläufig genannt, den Beruf lässt man sein Gegenüber erraten.

Der zweite Teil widmet sich verschiedenen Lebensbereichen und ihnen eigenen Verhaltensmustern. Es wird erklärt, warum my home my castle ist, es geht um Arbeit, Freizeit, Kleidung und vieles mehr. Auch die enorme Bedeutung des Schlangebildens wird unter die Lupe genommen: Engländer stellen sich überall an und halten die Reihenfolge penibel ein. Selbst wenn sie ganz alleine sind.

Alle “Regeln” arbeitet Fox durch Beobachtungen, Interviews und auch kleine Experimente heraus – sie bricht sie und analysiert die Reaktionen darauf. Diese Regeln fügen sich nachher zu etwas zusammen, das sie “the Grammar of Englishness” nennt, ein Regelwerk, das von einigen wenigen Prinzipien bestimmt wird und alle Verhaltensmuster auf ein gemeinsames Grundmuster zurückführt.

“Watching the English” gibt es – das Thema legt es nahe – nur auf Englisch. Wer von Euch davon genug zum Bücherlesen kann, dem sei es allerwärmstens ans Herz gelegt!

Hier noch eine der kleinen Regeln zum Reinschnuppern:

The Weather-as-family Rule

While we may spend much of our time moaning about our weather, foreigners are not allowed to criticize it. In this respect, we treat the English weather like a member of our family: one can complain about the behaviour of one’s own children or parents, but any hint of censure from an outsider is unacceptable, and very bad manners.

Although we are aware of the relatively undramatic nature of the English weather – the lack of extreme temperatures, monsoons, tempests, tornadoes and blizzards – we become extremely touchy and defensive at any suggestion that our weather is therefore inferior or uninteresting. […] Indeed, the weather may be one of the few things about which the English are still unselfconsciously and unashamedly patriotic.

Bei Familie Kistenpfennig

Vor zwei Wochen bin ich durch ein Industriegebiet geradelt (romanisch, was?) und habe dabei die Firma Kistenpfennig entdeckt. (Es scheint ihr da aber auch nicht so gut zu gefallen, denn im September zieht sie um.)

Kistenpfennig ist einer der schillernderen Familiennamen des Deutschen – und zwar ganz besonders, wenn man sich anschaut, wo er herkommt. Spontan vermuten wohl die meisten Menschen, dass es etwas mit einer Kiste zu tun hat – vielleicht eine Schatztruhe oder sowas – aber dem ist nicht so.

Was hat Bleibtreu mit Kistenpfennig zu tun?

Kistenpfennig ist ein sogenannter “Satzname”, also ein Name, der ursprünglich ein richtiger Satz war. Satznamen sind relativ selten, dazu gehören z.B. Dienegott, Bleibtreu, Nährdich, Lachnitt ‘lach nicht’, Thudichum, Springinsfeld, Kehrein, Flickenschild ‘flick den Schild’. Ich habe hier Beispiele ausgewählt, die heute noch recht gut verständlich sind (übrigens alle aus Kunze, S. 152). Viele dieser Satznamen haben aber lautliche Veränderungen mitgemacht oder sind dialektal geprägt, sodass man heute nicht mehr so klar sehen kann, woher sie kommen.

So ist das auch mit Kistenpfennig. Der Name beinhaltet das Verb küssen, wörtlich heißt er also ‘küss den Pfennig’ (kis ten pfennig). Dass ein i- statt eines ü-Lautes benutzt wird, ist dialektal gar nicht so selten. Man nennt das Phänomen “Entrundung”, weil der einzige Unterschied zwischen den beiden Lauten darin besteht, dass beim ü die Lippen gerundet werden, beim i aber nicht. (Einfach mal probieren: Wenn Ihr ein i aussprecht und dann langsam die Lippen zu einem Kussmund formt, wird automatisch ein ü draus.)

Es gibt den Namen auch in der gerundeten Variante, nämlich als Küssenpfenig (in Österreich). Olschansky gibt auch noch Küstenpfennig an, aber da finde ich zumindest keine Telefonbucheinträge, muss also sehr selten (oder schon ausgestorben) sein.

Kistenpfennigs gibt’s aber auch nicht gerade viele. Eine Abfrage mit Geogen, einer Kartierungssoftware für Familiennamen, ergibt 37 Telefonanschlüsse in Deutschland:

Und wer heißt so?

Wie kam man überhaupt auf die Idee, jemanden Kistenpfennig zu nennen?

Der Name ist ein sogenannter “Übername”. Übernamen beschreiben eine charakteristische Eigenschaft oder das Aussehen der benannten Person. So kann jemand mit schwarzem Haar Schwarz genannt werden, jemand von eher unterdurchschnittlicher Körpergröße Klein, eine unangenehme Person wird zum Greulich. Und ein Kistenpfennig ist ein Geizhals – einer, der jeden Pfennig küsst.

Es gibt noch einige weitere Satznamen mit dieser Bedeutung, z.B. Wehrenpfennig ‘verteidige den Pfennig’, Zippenpfennig ‘spare den Pfennig’ und Wriefpfennig ‘reib Pfennig’.

Es gibt auch noch weitere Familiennamen mit Pfennig. Menschen, die geschickt mit Geld umgehen können, heißen Wucherpfennig, Winnepfennig. Wer es nicht schafft, sein Geld gewinnbringend einzusetzen, ist ein Schimmelpfennig oder Sulzepfennig (von salzen, also einpökeln). Und wer verschwenderisch lebt wird Zehrenpfennig (von zehren, früher in der Bedeutung ‘verprassen’) oder Schmeltzpfennig genannt.

Wie konnte das passieren?

Familiennamen gab es nicht immer. Im Frühmittelalter und vorher trugen die Menschen Rufnamen (Sigfried, Kriemhilt, …) und, wenn das nicht ausreichte (weil z.B. jemand anders auch so hieß), Beinamen. Gab es also zwei Sigfrieds im Dorf, konnte einer Klein und der andere Groß genannt werden, oder nach den Berufen einer Müller und der andere Schneider, … man war sehr kreativ, es gab auch Benennungen nach dem Wohnort, dem Herkunftsort oder dem Vater.

Nun spitzte sich allerdings die Lage immer weiter zu, und zwar weil die Städte immer weiter wuchsen, also immer mehr Menschen den selben Rufnamen trugen, und weil man sich bei der Benennung traditionsbewusst zeigte: Die Nachbenennung war in Mode. Kinder wurden auf den Namen der Eltern, der Paten oder der Großeltern getauft, auch Herrschernamen waren sehr beliebt. Und Schutzheilige – und mit ihnen die biblischen Namen. Im Spätmittelalter hießen 23% aller Frauen Margareta, 18% Katharina. Bei den Männern hieß fast jeder dritte Johannes.

Schließlich wurden die Beinamen “fest”: Sie wurden auf die Kinder weitervererbt und somit zu Familiennamen. Sigfrid Klein hieß noch so, weil er klein war, aber sein Sohn Johannes Klein war vielleicht der größte Junge der Straße – trug aber trotzdem den Namen des Vaters. Man geht davon aus, dass dieser Prozess im 12. Jahrhundert in Süddeutschland begann und nach und nach das ganze deutsche Sprachgebiet erfasste. Als Gründe dafür sieht man neben Bevölkerungswachstum und Nachbenennung die Sicherung von Erbansprüchen und die zunehmende Bürokratie (Steuerlisten, Urkunden, …).

Und so stehen heute die armen Kistenpfennigs mit ihrem Namen da, obwohl sie womöglich sehr großzügig sind. Also vielleicht ein Segen, dass man die Herkunft des Namens nicht mehr direkt erkennt …

Aller guten Dinge sind 2: Alles Gute, liebes Schplock!

Heute wird das Schplock zwei Jahre alt! Weil man einem Blog nichts schenken kann, schenkt das Schplock aus diesem freudigen Anlass Euch was! Ich verlose unter allen, die bis einschließlich Sonntag einen Kommentar oder ein Pingback hinterlassen, eines der Buchtipp-Bücher. Zur Wahl stehen:

- dtv-Atlas Englische Sprache (11.8.2007)

- Täuschende Wörter (25.12.2008)

- Vernäht und zugeflixt (27.3.2009)

Aus gegebenem Anlass geht es heute um die Zahl 2, und zwar auf zweierlei Wegen:

Drei Formen der Zahl zwei und ihre Verstecke

Im Indogermanischen hieß ‘zwei’ *dwôu und hatte bereits dieselbe Bedeutung – ziemlich unspannend eigentlich. Was aber interessant ist: zwei konnte früher flektieren, d.h. die Zahl richtete sich im Genus nach dem Gezählten. Wie Adjektive heute. Die Formen waren im Alt- und Mittelhochdeutschen zwêne (maskulin), zwô, zwâ (feminin), zwei (neutrum). Ein paar Beispiele?

- di zwene marcgraven gere vnt ekkewart ‘die zwei Markgrafen Gere und Ekkewart’ (Der Nibelunge Not I,9,3) – marcgrav ist maskulin → zwene

- Under im in eyner kamern waren zwo jungfrauwen besloßen ‘unter ihm in einer Kammer waren zwei Jungfrauen eingeschlossen’ (Prosalancelot 1281) – jungfrauw ist feminin → zwo

- der worhte zwei mezzer, diu ez sniten ‘der schuf zwei Messer, die es schnitten’ (Wolfram von Eschenbach: Parzival 490,21) – mezzer ist neutrum → zwei

Dieses Phänomen hat sich teilweise dialektal erhalten, zum Beispiel in manchen schweizerdeutschen Dialekten. Munske (1983:1007) gibt die Beispiele

- zwee Hünd ‘zwei Hunde’

- zwoo Chüe ‘zwei Kühe’

- zwäi Hüener ‘zwei Hühner’

Im Neuhochdeutschen gibt’s neben zwei auch noch die Variante zwo, durch die man eine Verwechslung mit drei verhindern will (“An Gleis zwo fährt jetzt ein …”). Das ist die alte feminine Form.

zwei selbst ist zwar etymologisch recht einfach, aber es steckt in einer ganzen Reihe von Wörtern, in denen wir es heute nicht mehr unbedingt vermuten würden:

- als Zwi- in Zwieback (zweimal gebacken), Zwillich (zweifädiges Gewebe), Zwilling, Zwirn (urspr. zweidrähtiger Faden), zwischen (urspr. zweifach, beide), Zwist, Zwitter

- als Zwei- in Zweifel (von zweifältig, gespalten), Zweig (in zwei gegabelt)

- und in Zuber (Gefäß mit zwei Henkeln).

Einzahl, Zweizahl, Mehrzahl

Im heutigen Deutschen haben wir zwei Numeri, den Singular (die Einzahl) und den Plural (die Mehrzahl). Danach flektieren wir Verben (ich gehe vs. wir gehen), Substantive (das Kind vs. die Kinder) und Adjektive (die kleine Katze, die kleinen Katzen).

Es gibt aber Sprachen, die nicht nur unterscheiden, ob es um ein Ding/Wesen oder um mehrere geht, sondern die es auch wichtig finden, zu markieren, wenn es um exakt zwei geht. Diese Kategorie nennt man “Dual”. In einer Vorstufe des Deutschen muss es den Dual einstens gegeben haben: im Indogermanischen. Im Slowenischen hat er sich tapfer erhalten. Hier ein paar Beispiele (Quelle):

Der Dual beim Verb: Wenn von zwei Personen die Rede ist, wird eine andere Verbform benutzt, als wenn es um mindestens drei geht.

- govorim ‘ich spreche’ – 1. Person Singular

- govoriva ‘wir beide sprechen’ – 1. Person Dual

- govorimo ‘wir (mind. 3 Leute) sprechen’ – 1. Person Plural

Der Dual beim Substantiv: Wenn über zwei Dinge gesprochen wird, wird eine andere Form benutzt, als wenn es um mindestens drei geht.

- knjiga ‘Buch’ – Singular

- knjigi ‘zwei Bücher’ – Dual

- knjige ‘Bücher (mind. 3)’ – Plural

Bei vielen Sprachen findet sich der Dual nur in einem Teil des Systems, nämlich bei den Personalpronomen. Es gibt also verschiedene Wörter für ‘ich’, ‘du’, ‘er’, ‘sie’, ‘wir beide’, ‘ihr beiden’, ‘sie beide’, ‘wir’, ‘ihr’, ‘sie’.

So, und jetzt schwinge ich mich wieder auf mein Zweirad und urlaube weiter.

Über flauschige Bibbili

Ich bin gerade dabei, die Dialektaufnahmen, die ich für meine Magisterarbeit gemacht habe, zu analysieren. Dabei suche ich zu jedem Wort die althochdeutsche Form – auch zu Wörtern, von denen ich gar nicht weiß, ob es sie im Althochdeutschen schon gab.

Momentan halte ich mich gerade ein bißchen beim Wort Bibbili auf, dem badischen Wort für ‘Küken’.

Weil die Bezeichnung so offensichtlich anders ist als die hochdeutsche Form, versuchen die DialektsprecherInnen oft eine etymologische Erklärung dafür zu finden. Dabei wird meistens der Bibbiliskäs angeführt (laut Duden Bibeleskäs(e)), ein quarkähnlicher Rohmilchkäse – er taugt zur Erklärung des Wortes allerdings nicht, da er nach den Tieren benannt ist: Mit ihm wurden die Küken früher gefüttert.

Friedel Scheer-Nahor von der Uni Freiburg hat sich dem Bibbili 2001 in einem Artikel für die Badische Zeitung gewidmet. Sie führt das Wort auf eine Lautmalerei zurück:

Wer einmal gesehen und gehört hat, wie eine Kükenschar hinter der Glucke herläuft, wird sich denken können, dass sowohl Bibbili als auch Zibbili treffende lautmalerische Bildungen sind.

Auf ihrer Seite gibt es auch eine schöne Karte zum Thema, auf der man die Verbreitung des Wortes in Baden sehen kann:

Neben Bibbili gibt es also noch zahlreiche weitere Wörter für Küken im Badischen. Was auffällt ist, dass sie alle auf -li oder -le enden. Das ist die badische Endung, die dem hochdeutschen -lein entspricht, eine Verkleinerungsform (“Diminutiv”). Die Endung -chen gibt es übrigend im alemannischen Sprachgebiet nicht – selbst das Mädchen heißt Maidli. Ich nehme an, dass -l(i|e) auch bei Bibbili die Verkleinerungsendung darstellt, also nur bibbi (bzw. zibbi) lautmalerisch ist. (Im Hochdeutschen haben wir ja auch pieppiep als Vogelgeräusch.)1

Bibbili ist aber bei Weitem nicht aufs Badische beschränkt. Auf einer Seite mit Schulaufsätzen von Schweizer Kindern finden sich z.B. eine Menge Treffer:

- Im nächsten Raum entwickelten sich die Bibili im Ei.

- Sie haben sehr viel Bibili und Eier. Wir durften ein Freilandbibili und zwei gezüchtete Bibili mitnehmen.

- Die Bibili sind gelb. Die Bibili sind gewachsen. Die Bibili haben schon Schwanzfedern. Die Bibili piepsen viel.

Und auch sonst scheint es in der Schweiz ein respektables Wort zu sein:

- Banker helfen Bibeli auf die Beine (blick.ch)

- Brahma Hühner-Bibeli zu verkaufen (tier-inserate.ch)

- Was macht ihr mit den Bibeli, wenn sie gross sind? Gehen sie zurück auf einen Bauernhof? (fichten.ch)

Weiter nördlich und westlich findet sich das Wort ebenfalls noch:

- Pfälzisch (Pfälzisches Wörterbuch):

- Bib, Bibi n.: 1. ‘Huhn’, Sprache des Kleinkindes, Bib (bīb), meist in der Wiederholung Bibib (bibīb) […]

- Bibilchens-käse m.: ‘weißer Käse’, eigentl. ‘Käse, mit dem man die Bibichen (Hühnchen) füttert’ […]

- Bib, Bibi n.: 1. ‘Huhn’, Sprache des Kleinkindes, Bib (bīb), meist in der Wiederholung Bibib (bibīb) […]

- Moselfränkisch & Ripuarisch (Rheinisches Wörterbuch):

- Bibb […]: 1. Lockruf für Hühner […], 2. Bibb, meist ‑che (-ī-) Huhn, Kosen., bes. in der Kinderspr[ache …]

- Elsässisch (Elsässisches Wörterbuch):

- Bibbelefleisch n. eig. Fl. von einem Hühnchen.

- Lothringisch (Lothringisches Wörterbuch):

- Bible […] pl. 1. Küchlein. […] – 2. Huhn in der Kindersprache […]

Für östlichere Gebiete habe ich leider keinen Onlinezugriff auf wissenschaftliche Wörterbücher. (Bairisch? Thüringisch? Sächsisch? Österreichisch?) Ein Österreichisch-Onlineprojekt führt aber Pippale auf, auch sehr ähnlich.

Wie alt das Wort ist, konnte ich leider nicht herausfinden – Grimms Wörterbuch hat keinen Eintrag dafür, Adelung auch nicht. In den mittelhochdeutschen Wörterbüchern findet sich erst recht nichts, genausowenig im althochdeutschen (dort ist ein Küken ein huoniklîn, also ein kleines Huhn). Über mögliche Gründe kann ich nur spekulieren:

Es sieht so aus, als habe es zunächst einen Lockruf gegeben, mit dem man Hühner rief, und zwar Bib(i) – ganz ähnlich wie Miez für Katzen. Daraufhin wurde der Lockruf oder das nachgemachte Piepsen als Bezeichnung für das Tier verwendet, und zwar zuerst nur in der Kindersprache – also wie Wauwau. Irgendwann begann man, die jungen Hühner mit einer Verkleinerungsform davon zu bezeichnen. Diese Verkleinerung wurde wesentlich bereitwilliger in die Erwachsenensprache aufgenommen als Bib(i) selbst. So findet sich im Pfälzischen Bib(i) als kindersprachlich, aber man bildet Formen wie Bibilchenskäse, eine Zusammensetzung mit offensichtlich existentem Bibilchen ‘Küken’. Für etwas kleines, flauschig-niedliches nahm man ein niedliches, kindliches Wort wahrscheinlich eher an als für ein ausgewachsenes Nutztier.

Ob es das Wort schon “immer” gab, oder ob es in verschiedenen Dialekten unabhängig voneinander entstanden ist, lässt sich wohl nicht feststellen. Es scheint zwar keine alten Quellen in meiner momentanen Reichweite zu geben, aber wenn das Wort kindersprachlichen Ursprungs ist, verwundert das auch nicht weiter. Wahrscheinlich hat es die alten Bezeichnungen für ‘Küken’ irgendwann verdrängt, die alten Bezeichnungen für ‘Huhn’ und ‘Hahn’ blieben aber erhalten.

So, jetzt aber Ende der Spekulation. Lokale Bezeichnungen für Küken sind in den Kommentaren hochwillkommen!

Japanische Schrift 2: Malen die Japaner gerne?

(Teil 1 | Teil 2)

Heute geht es nach Alphabet‑, Silben- und Morenschriften um einen weiteren Typ Schriftsystem: den logografischen.

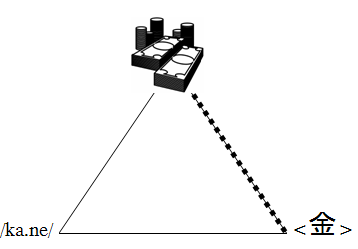

Bei logografischen Schriftsystemen besteht ein Bezug zwischen dem Bezeichneten und dem Schriftzeichen, aber keiner (bzw. kaum einer) zur Lautgestalt des Wortes. Die japanischen Kanji stellen ein solches System dar. Hier seht ihr das Kanji für Geld:

Logografische Zeichen können unterschiedlichen Bildungsprinzipien folgen. Was man direkt erwartet sind Piktogramme, also Bildzeichen: Das Bezeichnete wird direkt abgebildet. Das ist zum Beispiel der Fall beim Zeichen für ‘Pferd’, 馬. Sieht nicht aus wie ein Pferd? Die Zeichen sind natürlich zwischenzeitlich vereinfacht worden. Die Entwicklung kann man sich so vorstellen (nach Foljanty 1984:32):

![]()

Dann gibt es Ideogramme, also Sinnzeichen. Sie bestehen aus mehreren Piktogrammen und erhalten durch die Kombination eine neue Bedeutung. So ergibt zum Beispiel ‘Mensch’ 人 und ‘Lanze’ 戈 zusammen die neue Bedeutung ‘angreifen’ 伐. Damit lassen sich auch abstraktere Inhalte darstellen.

Auch Symbolzeichen wie 一 ‘1’, 二 ‘2’, 三 ‘3’ zählen dazu.

Und schließlich sind da noch die Phonogramme, also Lautzeichen. Sie sind ebenfalls aus (mindestens) zwei Kanji zusammengesetzt – dabei liefert eines von ihnen ein wenig Information zur Bedeutung und das andere zur Aussprache. Hier ein Beispiel (nach Foljanty 1985:47):

Das Zeichen für ‘Berg’ ist 山. Das Zeichen für ‘Kap’ ist 崎. Es besteht

- aus dem Berg-Kanji (links), das für den Bedeutungsteil zuständig ist, also zeigt, dass das neue Wort auch etwas mit Bergen zu tun hat (Wikipedia: “Kap bezeichnet eine auffällige oder scharfe Landspitze, die besonders an Gebirgsküsten gut ausgeprägt sein kann”), und

- aus dem Kanji 奇 ‘seltsam, Neugierde’, dessen Bedeutung für das neue Wort völlig irrelevant ist. Wichtig ist aber, wie 奇 ausgesprochen wird, und zwar ki. Das Wort 崎 beinhaltet diese Silbe nämlich, es wird misaki gesprochen. Diesen Kanjibestandteil nennt man Phonetikum, weil er einen Hinweis zur Aussprache gibt.

Die Phonogramme erscheinen oft wie Hexerei 😉

Da die Aussprache nicht an das Schriftzeichen gebunden ist, ist im Japanischen etwas sehr Verrücktes möglich: Ein und dasselbe Schriftzeichen kann auf verschiedene Arten ausgesprochen werden. Das nennt man Lesungen. Die meisten Zeichen haben mindestens zwei Lesungen, und je nach Wort wählt man die eine oder die andere. Da gibt’s grobe Regeln, aber die erspare ich Euch heute lieber.

Es gibt also im Japanischen drei Schriftsysteme: Zwei Morenschriften und eine logografische Schrift. Die Aufgaben sind klar getrennt, sodass die Wahl des Schriftsystems schon Informationen über den Inhalt vermittelt: Bei Kanji rechnet man mit Wortstämmen, bei Hiragana mit grammatischen Informationen und bei Katakana mit Fremdwörtern oder Werbung.

Japanische Schrift 1: Warum Hiragana keine Silben darstellen

(Teil 1 | Teil 2)

Ich habe mal wieder die Suchanfragen durchgeblättert, die zum Schplock führten. Eine davon lautete:

katakana guten tag (24.4.2009)

Auf Japanisch heißt ‘Guten Tag’ konnichiwa. (Zum Anhören dort auf den kleinen Pfeif drücken.) Das wird normalerweise so geschrieben: 今日は. Die ersten beiden Zeichen sind sogenannte Kanji, das letzte Zeichen ist ein Hiragana. In Katakana würde man es so schreiben: コンニチハ. Das tut man aber eigentlich nicht, weil Katakana Schriftzeichen sind, mit denen man Fremdwörter notiert, keine alteingesessenen japanischen Wörter (oder vor Ewigkeiten aus dem Chinesischen entlehnten).

Vielleicht wollte die Person aber auch wissen, wie die deutschen Wörter Guten Tag aussehen würden, wenn man sie auf Japanisch aufschreiben wollte? Da wäre mein Vorschlag: グテン ターク (gu-te‑n ta-a-ku).

Ein schöner Anlass, um das mit den Kanji, Hiragana und Katakana mal ein bißchen aufzudröseln:

Drei Schriftsysteme für eine Sprache?

Im Japanischen gibt es drei verschiedene Schriftsysteme. Zwei davon, die Katakana und die Hiragana, sind sich sehr ähnlich, das dritte, die Kanji, ist ganz anders und wird erst übermorgen behandelt 😉 Welches Schriftsystem wann verwendet wird, ist klar definiert.

Die Kanji werden verwendet für:

- Substantive

- Wortstämme von Adjektiven und Verben

Die Hiragana für:

- grammatikalische Endungen (Konjugation), Partikeln, Hilfsverben (Okurigana)

- Wörter, für die kein Kanji mehr existiert

- als Lesehilfe über/neben schwierigen Kanji (Furigana)

Und die Katakana für:

- Fremdwörter, die nicht aus dem Chinesischen kommen (auch ausländische Eigennamen)

- lautmalerische Wörter (Onomatopoetika)

- zur Hervorhebung (wie Kursivschrift bei uns)

- in der Werbung häufig für japanische Eigennamen

Die drei Schriftsysteme repräsentieren zwei sehr unterschiedliche Ansätze des Schreibens. Die sich wiederum sehr deutlich von unserer Art unterscheiden:

ABC und Alphabet

Alphabetschriften folgen mehr oder weniger dem Prinzip, dass jeder Laut (bzw. genauer jedes Phonem) durch einen Buchstaben (bzw. genauer ein Graphem) repräsentiert wird. Es besteht also eine Phonem-Graphem-Beziehung. Weder das gesprochene noch das geschriebene Wort haben irgendeinen Bezug zur Wortbedeutung, sie sind dem Bezeichneten gegenüber völlig willkürlich. (Das ist nur bei lautmalerischen Wörtern anders, da ähnelt der Klang dem Bezeichneten.)

Man sieht hier also, dass zwar die Lautstruktur und die Schreibung von Geld miteinander verknüpft sind, der Bezug der beiden zum realen Objekt aber extra gelernt werden muss.

Die meisten Sprachen der Welt werden in einer Alphabetschrift notiert. Dazu gehört das lateinische Alphabet (a, b, c, …), das sich wie das kyrillische (а, б, в, …) aus dem griechischen Alphabet entwickelt hat (α, β, γ, …).

In Japan benutzt man keine Alphabetschrift, sondern:

Sil-ben-schrif-ten und die ominöse Mo-o-re

Es gibt auch Schriftsysteme, die nicht einen Laut, sondern eine ganze Silbe in ein Zeichen stecken.

Hier sieht man, dass das japanische Wort für Geld in Hiragana aus zwei Silben besteht, ka und ne, und jede dieser Silben hat ein Zeichen1. Wobei das etwas gelogen ist – es passt zwar zufällig für dieses Wort, aber eigentlich schreibt man bei Hiragana keine Silben, sondern Moren. Moren sind Einheiten, die etwas kleiner sind als Silben. Wenn nämlich eine Silbe einen langen Vokal beinhaltet, dann wird der extra geschrieben.

Hier sieht man, dass das japanische Wort für Geld in Hiragana aus zwei Silben besteht, ka und ne, und jede dieser Silben hat ein Zeichen1. Wobei das etwas gelogen ist – es passt zwar zufällig für dieses Wort, aber eigentlich schreibt man bei Hiragana keine Silben, sondern Moren. Moren sind Einheiten, die etwas kleiner sind als Silben. Wenn nämlich eine Silbe einen langen Vokal beinhaltet, dann wird der extra geschrieben.

Mutter heißt auf Japanisch okaasan (お母さん2). Das Wort besteht aus drei Silben:

![]()

Es besteht aber gleichzeitig aus fünf Moren. Um Moren zu bestimmen, muss man die Silbe noch einmal in kleinere Teile zerlegen. Wer sich nicht für Silbenstruktur interessiert, kann den nächsten Abschnitt einfach überspringen, aber ich versuche es leicht verständlich zu erklären.

Eine Silbe besteht aus mehreren Bestandteilen. Wichtig für uns ist jetzt mal nur das, was nach dem Konsonanten kommt (falls ein Konsonant am Anfang steht). Wenn es ein kurzer Vokal ist und die Silbe dann zuende ist, haben wir gar kein Problem, Silbe und More sind identisch. Das ist z.B. beim o von okaasan so. Deshalb bekommt das o auch nur ein einziges Hiragana, nämlich お.

Wenn aber ein langer Vokal folgt wie bei kaa, oder sogar ein Konsonant wie bei san, verhält sich die Sache anders. Bei Langvokalen zählt nur der halbe Vokal zur ersten More, die andere Hälfte bildet die zweite More: ka|a. Dadurch bekommen beide Teile ein eigenes Zeichen: か ka und あ a.

Bei Konsonanten am Silbenende zählt der Konsonant ebenfalls als Extramore: sa|n mit den Zeichen さ sa und ん n.

In Hiragana hat das Wort also fünf Zeichen: おかあさん okaasan. (Yeah, ich wollte schon immer mal ne retro-bonbonbunte Seite!)

Eine Sprache mit echter Silbenschrift ist zum Beispiel das Cherokee.

Übermorgen geht’s dann weiter mit den Kanji …