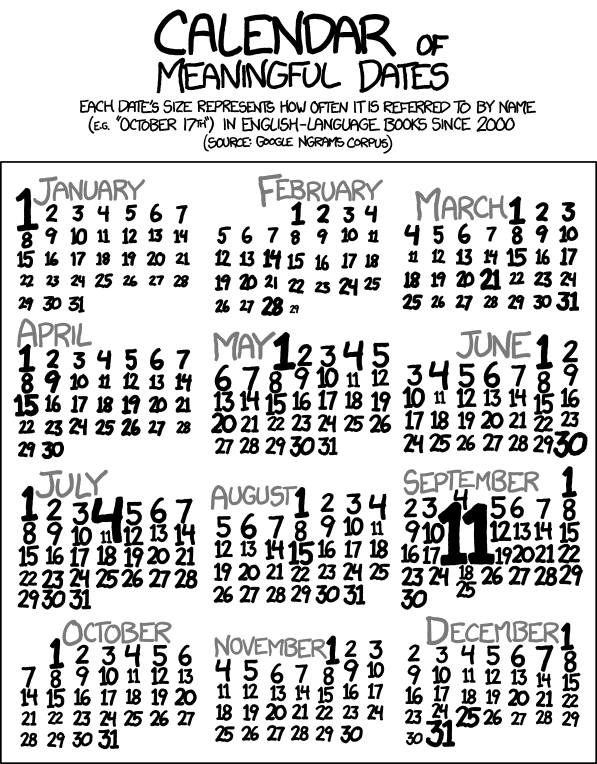

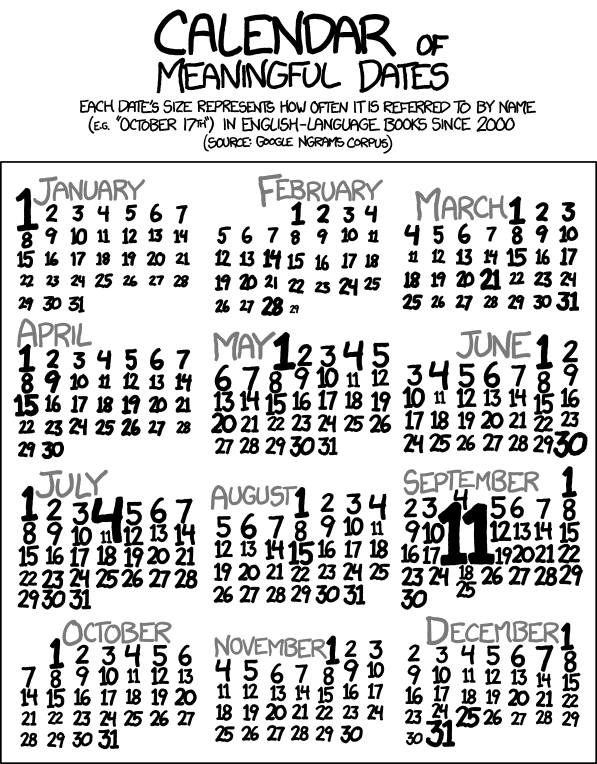

Randall Munroe von xkcd hat gestern einen großartigen Calendar of meaningful dates, also einen Kalender bedeutender Daten gepostet:

Hinter seinen Webcomics stecken ja oft kleine wissenschaftliche Projekte und Spielereien – in diesem Fall mit Sprache.

Hinter seinen Webcomics stecken ja oft kleine wissenschaftliche Projekte und Spielereien – in diesem Fall mit Sprache.

Für diesen Comic hat Munroe im englischsprachigen Korpus von Google ngrams (mehr dazu hier, hier und hier), also einer großen Sammlung digitalisierter Bücher, sämliche Tage eines Jahres abgefragt und deren relative Häufigkeit für den Zeitraum seit 2000 dargestellt. Man sieht unter anderem sehr schön, dass über den Monatsersten besonders häufig geschrieben wird und dass der 29. Februar nicht nur in der Realität sehr selten vorkommt. Beides wenig verwunderlich.

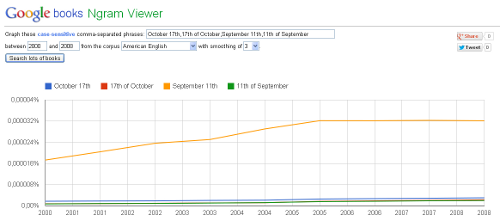

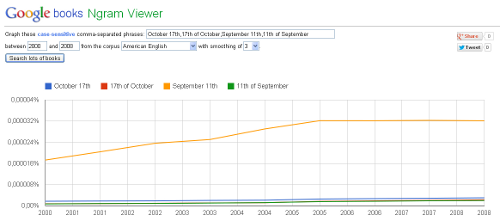

In der Beispielsuchanfrage wird October 17th als Format angegeben. Interessant wäre zu erfahren, ob auch die britische Datumsnennung, 17th of October, abgefragt wurde, sie hat ebenfalls viele Treffer (auch im Subkorpus des amerikanischen Englisch).

September 11th

Im Fall des 11. Septembers aber, der mit Abstand das häufigste Datum ist, geht die Nutzung der beiden Benennungsmöglichkeiten weit auseinder. Während 11th of September mit 17th of October/October 17th in einer Liga spielt, stellt die amerikanische Variante September 11th alles in den Schatten:

(Klicken für Originalsuche.)

In diesem Fall ist September 11th nämlich kein einfaches Datum mehr, sondern ein Eigenname für ein historisches Ereignis – Praxonym nennt man das. Und Namen variieren nun mal nicht sonderlich. (September 11th hat aber noch einen zweiten Namen, 9/11.)

Im xkcd-Kalender steckt noch ein weiteres besonders Datum, nämlich

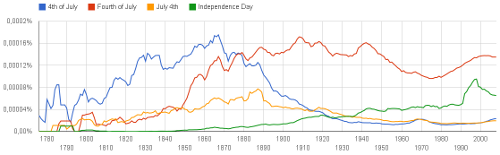

The 4th of July,

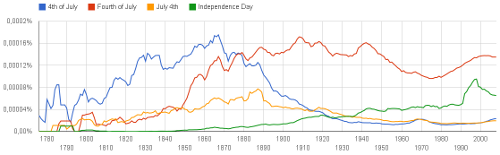

auch als US-amerikanischer Nationalfeiertag bekannt. Hier sind interessanterweise beide Formen fast gleich frequent, zumindest, wenn man sich die heutige Zeit anschaut. Das erscheint erst einmal seltsam, ist die Variante mit der vorangestellten Zahl doch neben Independence Day die reguläre Bezeichnung des Tages.

Erweitert man sowohl den Zeitraum als auch die untersuchten Varianten, wird klarer, woran das wahrscheinlich liegt: Die Zahl wird heute dann, wenn der Nationalfeiertag gemeint ist, in der Regel ausgeschrieben, also Fourth of July. Die Verlaufskurven seit 1776 (dem Jahr der Unabhängigkeitserklärung) sehen so aus:

(Klicken für Originalsuche.)

Hier ist schön zu sehen, dass das normale Datumsformat (July 4th) nie besonders frequent war, wahrscheinlich, weil es in der Regel nicht dazu benutzt wurde, auf den Feiertag zu referieren. Die britische Version ist hingegen die ganze Zeit sehr frequent, wobei zunächst die Schreibweise mit der Zahl dominiert (4th of July), gegen Ende der 1870er übernimmt dann aber die ausgeschrieben Form (Fourth of July). Die Bezeichnung Independence Day ist zwar laut OED seit 1791 belegt, sie hat aber erst seit den 1940ern an Häufigkeit gewonnen – vielleicht vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs patriotisch begründet? (Aber ich spekuliere.)

Warum nicht July 4th?

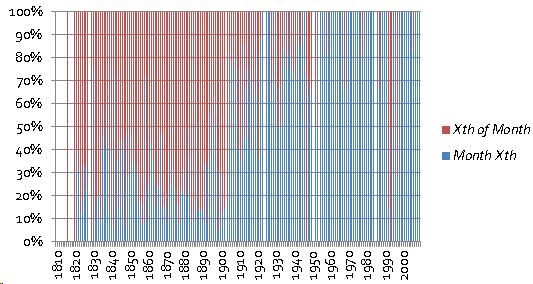

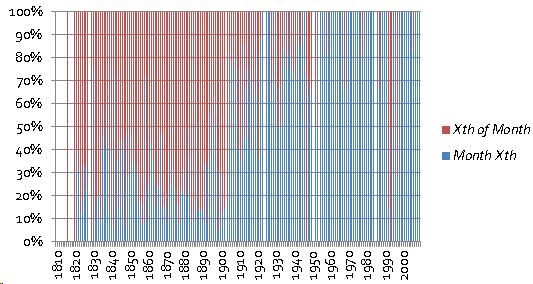

Bleibt noch die Frage, warum sich bei der Benennung des Tages die britische Variante durchgesetzt hat, es ging doch um die Unabhängigkeit von eben denen? Die naheliegende Antwort: Auch amerikanisches Englisch war einmal britisch, das Datumsformat hat sich also in den USA in den letzten 236 Jahren verändert. So etwas sollte man aber, egal wie plausibel, nicht ungeprüft behaupten, also habe ich eine weitere (recht schnelle, also verbesserbare) Korpusrecherche gemacht – diesmal bei COHA, dem Corpus of Historical American English. ((Die genauen Suchanfragen waren für sechs der ersten sieben Tage jedes Monats, außer Juni (bei dem habe ich mich vertippt und es erst zu spät bemerkt), d.h.:

Für Xth of Month: 1st|2nd|3rd|5th|6th|7th of JANUARY|FEBRUARY|MARCH|APRIL|MAY|JULY| AUGUST|SEPTEMBER|OCTOBER|NOVEMBER|DECEMBER

Für Month Xth: JANUARY|FEBRUARY|MARCH|APRIL|MAY|JULY| AUGUST|SEPTEMBER|OCTOBER|NOVEMBER|DECEMBER 1st|2nd|3rd|5th|6th|7th))

In der folgenden Grafik sind die beiden Datumsformate seit 1810 im Vergleich zueinander zu sehen, wobei rot das britische, blau das amerikanische darstellt: Es ist klar zu erkennen, dass in den COHA-Daten bis Anfang des 20. Jahrhunderts das britische Format dominierte – es ist also nicht ausschließlich britisches Englisch, sondern auch älteres amerikanisches Englisch. Ab ca. 1900 vollzog sich dann der Wechsel zur heutigen Ausdruckweise.

Es ist klar zu erkennen, dass in den COHA-Daten bis Anfang des 20. Jahrhunderts das britische Format dominierte – es ist also nicht ausschließlich britisches Englisch, sondern auch älteres amerikanisches Englisch. Ab ca. 1900 vollzog sich dann der Wechsel zur heutigen Ausdruckweise.

Für den 4th of July war es da aber bereits zu spät: Er hatte sich als fester Ausdruck eingebürgert und wurde von diesem Wandelprozess nicht ergriffen.

Nun wäre es noch spannend zu erfahren, warum es den Wechsel gab. Darüber geben die Korpusdaten leider keine Auskunft und meine (allerdings oberflächlichen) Recherchen haben auch nichts ergeben. Vielleicht wissen ja Anatol oder Suz was? Oder jemand anders? Ich wäre sehr neugierig!