Ah, endlich wieder ein kirchlicher Feiertag, der der Erläuterung bedarf. Frohe Pfingsten!

Das Wort kommt von griechisch pentēkostē ‘fünfzigster (Tag nach Ostern)’. Im Althochdeutschen gibt es keine belegten Formen davon, sondern nur die Form fimfchusti. Bei ihr wurde der erste Bestandteil der griechischen Zahl, das pent-, einfach übersetzt: fimf ‘fünf’. Es muss aber auch das entlehnte Wort schon gegeben haben, denn im Mittelhochdeutschen stoßen wir auf pfingeste(n), einen Nachfolger des griechischen Wortes ohne übersetzte Teile.

Warum kann das Wort nicht zweimal entlehnt worden sein? Einmal, mit der halben Übersetzung, im Althochdeutschen, und dann noch einmal unübersetzt im Mittelhochdeutschen? Dafür gib es einen guten Grund: die “Zweite Lautverschiebung”.

Die “Zweite Lautverschiebung” schlägt zu

Die “Zweite Lautverschiebung” ist ein Prozess, infolgedessen bestimmte Laute sich in andere Laute verwandelten. An seinem Ende steht der Beginn der deutschen Sprache: Das Althochdeutsche.

Was da im Detail passiert, ist ziemlich komplex. Abhängig von ihrer Position im Wort und ihrer lautlichen Umgebung verwandeln sich die germanischen Laute p, t und k sowie das d:

Die genauen Bedingungen erspare ich Euch heute, sie sind aber problemlos ergooglebar.

Deutsch vs. Englisch: Pfffff!

Die Zweite Lautverschiebung passierte nur im Hochdeutschen. Alle anderen germanischen Sprachen haben sie nicht mitgemacht.1 Entsprechend findet man z.B. im Englischen noch die “alten” Laute:

Englisch(ohne 2. LV)Deutsch(mit 2. LV)

| p: |

pound |

Pfund |

|

ship |

Schiff

|

| t: |

to |

zu |

|

to eat |

essen |

| k: |

cook |

Koch |

| d: |

daughter |

Tochter |

Woher kommt die Pistazie?

Clevere Schplock-LeserInnen werden sich natürlich sofort fragen, wie es sein kann, dass wir heute den Laut /p/ im Deutschen haben, wenn doch immer entweder /pf/ oder /f/ draus wurde. Die logische Antwort: In der Regel sind das Fremdwörter. Viele stammen aus dem Niederdeutschen (das kein hochdeutscher Dialekt ist!), wie Stapel, viele aus dem Lateinischen, wie Pistazie, und eine Menge natürlich auch aus dem Englischen, wie Computer.

Eines haben sie dabei alle gemeinsam: Sie kamen erst nach der Zweiten Lautverschiebung ins Deutsche. Wären sie schon vorher dagewesen, hätte die Verschiebung sie gnadenlos verwandelt, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft. Pfaffe z.B. geht auf lateinisch papa zurück, wanderte aber so früh ein, dass es von der Zweiten Lautverschiebung ergriffen wurde.

Pinksteren, Pentecost und Päischten

Und damit sind wir bei Pfingsten: Wir wissen, dass es auf ein griechisches Wort mit p zurückgeht (pentēkostē). Da heute kein p mehr im Wort zu finden ist, sondern ein pf, muss das Wort schon vor der Zweiten Lautverschiebung entlehnt worden sein. Also vor dem Althochdeutschen. Entsprechend muss es die Form im Althochdeutschen schon gegeben haben – wahrscheinlich hat sich nur keiner die Mühe gemacht, es aufzuschreiben.

Wie oben vorhergesagt, hat das Wort in allen anderen germanischen Sprachen sein p behalten:

- Englisch: Pentecost (auch: Whitsunday ‘weißer Sonntag’)

- Niederländisch: Pinksteren

- Afrikaans: Pinkster

- Luxemburgisch: Päischten, Péngschten

- Dänisch: Pinse

- Norwegisch (Nynorsk & Bokmål): Pinse

- Schwedisch: Pingst

- Färöisch hat nicht entlehnt, sondern nutzt: hvítusunna ‘weißer Sonntag’

- Isländisch genauso: Hvítasunnudagur ‘weißer Sonntag’

Luxemburgisch???

Komisch, ne? Luxemburgisch ist doch fast ein deutscher Dialekt? Warum benimmt es sich nicht wie das Hochdeutsche?

Ich habe Euch oben nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich habe behauptet, dass die vier Laute im kompletten Althochdeutschen zu den sieben neuen Lauten wurden. Nun ist das Althochdeutsche aber ein Konstrukt. Das gab es so gar nicht. Es gab ganz viele verschiedene germanische Dialekte, alle eng verwandt, aber es gab keinen Standard. Und diese Dialekte haben sich nicht alle gleichzeitig auf die gleiche Weise verändert.

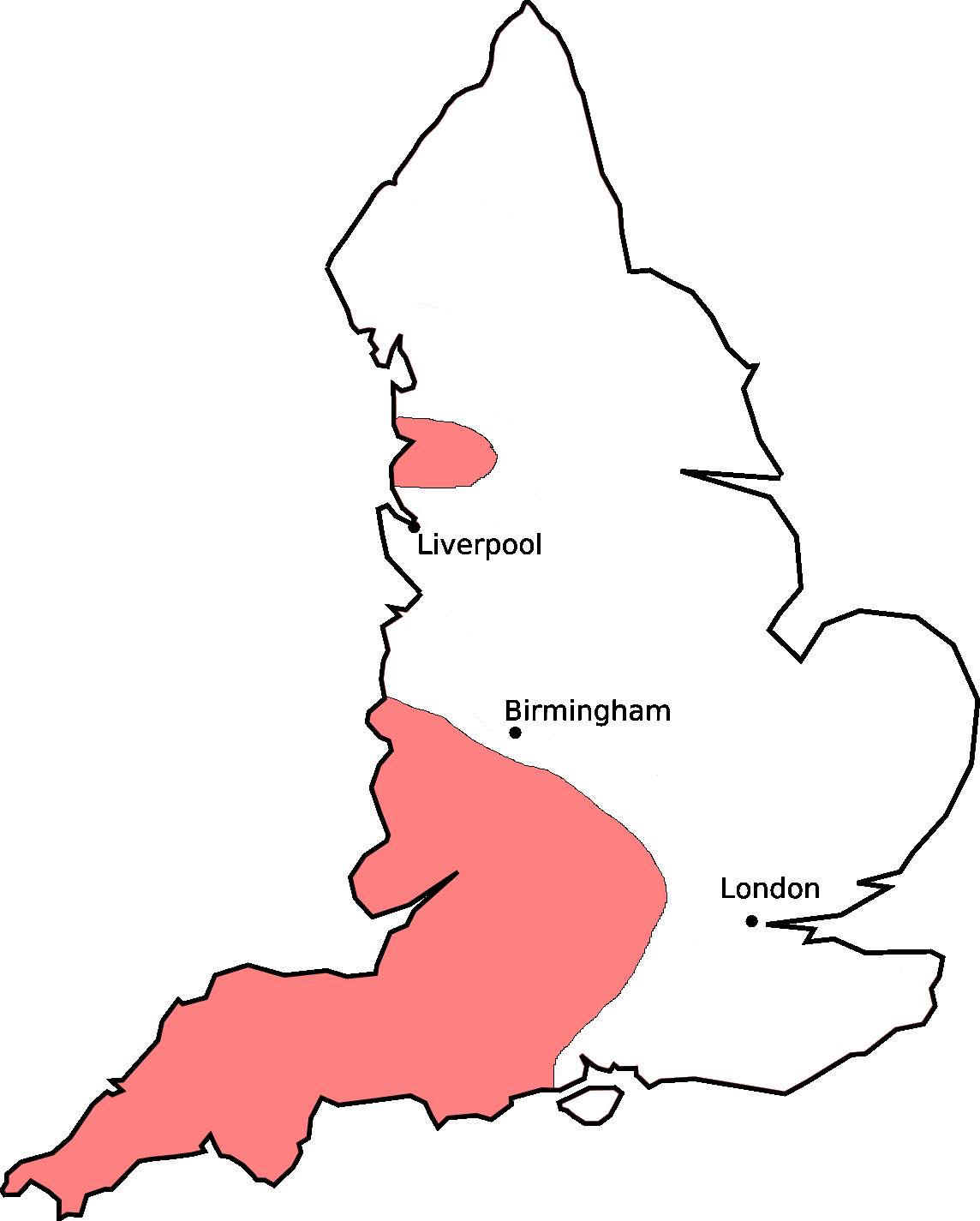

Das deutsche Sprachgebiet lässt sich in drei große Untergebiete einteilen: Oberdeutsch (braun), Mitteldeutsch (türkis) und Niederdeutsch (gelb).

Michael Postmann (Wikipedia)

Die Zweite Lautverschiebung tobte nur im ober- und mitteldeutschen Sprachraum, dem hochdeutschen Gebiet. Dabei war sie aber unterschiedlich erfolgreich. Die Verschiebung von p, t und k erfolgte nämlich mit abnehmender Intensität von Süden nach Norden. In Benrath bei Düsseldorf versiegte sie ganz, daher nennt man die Grenze zwischen Türkis und Gelb die “Benrather Linie”. Nördlich davon sprach man ursprünglich kein Hochdeutsch mehr.

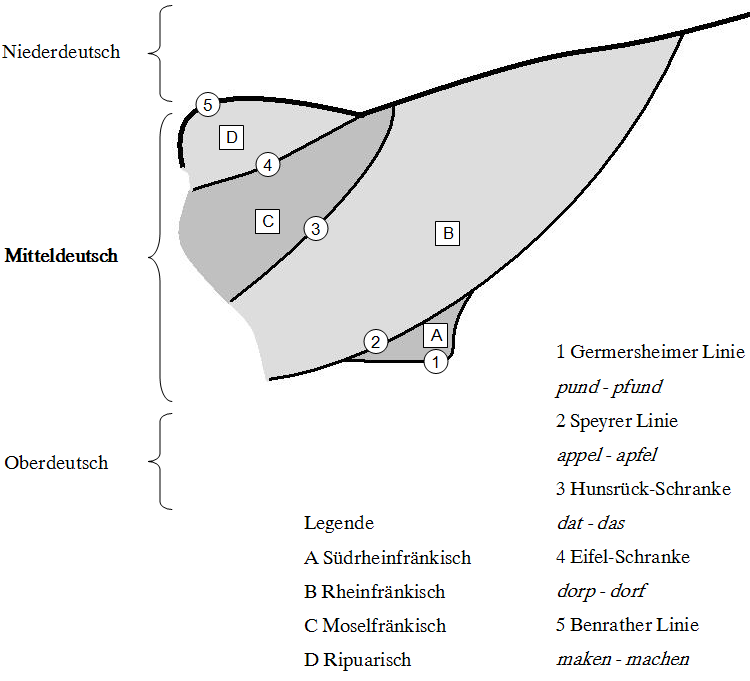

Der Rheinische Fächer

Das langsame Versickern der Lautverschiebung im westmitteldeutschen Raum führt zu einem interessanten Phänomen: Man kann das Gebiet in Längsstreifen einteilen, und je nördlicher der Streifen liegt, desto weniger macht sich die Zweite Lautverschiebung bemerkbar. Wenn man das auf einer Karte einzeichnet, entsteht eine Art Fächerstruktur, daher nennt man das auch den “Rheinischen Fächer”. Hier eine schematische Darstellung von mir:

Eine viel schönere Karte gibt’s z.B. hier: Uni Trier [9.8.16: Link ersetzt].

Dialektgebiet A hat also mehr Verschiebung als B, B mehr als C, und so weiter. Jenseits von D hat die Zweite Lautverschiebung so wenig gewirkt wie in den anderen germanischen Sprachen.

Unter den Liniennamen seht ihr Beispielwörter: Südlich der Germersheimer Linie heißt es also Pfund, nördlich davon Pund. Das Luxemburgische ist nun historisch eng verwandt mit den moselfränkischen Dialekten. Manche Leute sagen auch, es sei einer, aber da werde ich mich nicht in ideologische Grabenkämpfe stürzen. Es liegt auf jeden Fall nördlich der Linien 1, 2 und 3, man sagt dort also Pond ‘Pfund’, Apel ‘Apfel’ und dat (ohne 2. LV), aber Duerf ‘Dorf’ und maachen (mit 2. LV).

Ihr seht also, dass p im Anlaut p bleibt, denn alle Wörter, die wie Pfund gehen, verhalten sich auch so. Die p>pf-Regel hat es also nicht ins Mitteldeutsche geschafft.

Und so bleibt Pfingsten Päischten.

Weiterlesen →

Als der Empfänger des

Als der Empfänger des