Bei sciencegarden gibt es einen schönen Bericht über Dialektforschung an der Uni Freiburg (mit einem leider eher unterdurchschnittlich guten Titel). Enorm lesbar geschrieben, ich empfehle ihn wärmstens:

こんにちは & Guten Tag

Ich habe ja die Suchanfrage katakana guten tag kürzlich zum Anlass genommen, ein bißchen was über japanische Schriftsysteme zu schreiben. Dabei habe ich geschrieben:

Auf Japanisch heißt ‘Guten Tag’ konnichiwa. […] Das wird normalerweise so geschrieben:今日は.

Nun stimmt es auf jeden Fall, dass 今日は (sehr oft auch in Hiragana-Schreibung: こんにちは) benutzt wird, um jemanden zu grüßen. Die Form heißt aber wörtlich nur ‘dieser Tag, heute’ oder ‘was diesen Tag/heute betrifft’. 今 (こん) kon steht für ‘dies’ und 日 (にち) nichi für ‘Tag’. 日 heißt übrigens auch noch ‘Sonne’ und ist ein Teil des Wortes Japan: 日本 nihon (‘Sonnenursprung, ‑basis’).

Das は ist eine Partikel. (Ja, in der Sprachwissenschaft ist es die Partikel, Mehrzahl die Partikeln.) Japanische Partikeln zeigen die Funktion eines Wortes in einem Satz an. Sie sind also so ähnlich wie Kasusendungen, nur dass sie nicht direkt am Wort kleben, sondern am Ende der betreffenden Wortgruppe (“Nominalphrase”) stehen. Es gibt eine Partikel, die das Subjekt markiert (が ga) und eine, die das Objekt markiert (を o). Es gibt auch eine, die eine Genitivkonstruktion bilden kann (の no) und noch eine Menge mehr mit anderen Funktionen. Hier mal ein Satz:

| 犬 | が | 猫 | を | 追いかけていた。 |

| Hund | SUBJ | Katze | OBJ | verfolgte |

‘Ein Hund verfolgte eine Katze.’

Die Partikel は hat eine interessante Funktion: Sie ist ein Topikmarker.

Weil das Topik im Deutschen meistens auch gleichzeitig das Subjekt des Satzes ist, haben deutsche JapanischlernerInnen oft enorme Probleme damit, den Unterschied zwischen der Subjektpartikel が und der Topikpartikel は zu verstehen. Ganz grob vereinfacht markiert die Topikpartikel den Teil des Satzes, über den eine Aussage getroffen wird. Wenn sich z.B. in einer Runde Leute vorstellen und man sagt 私はクリスチーンです (ich TOP Kristin bin) ‘Ich bin Kristin’ dann benutzt man は um zu betonen, dass es jetzt um einen selbst geht. Also als würden sich im Deutschen Hanspeter, Caroline, Fritz und Bettina schon vorgestellt haben und dann sage ich “Ja, und ich bin Kristin” oder “Ich bin Kristin”. Dabei betont man also den Gegensatz zu allen anderen. Das ist nur eine Funktion des Topiks, ich belasse es jetzt aber mal dabei.

Als Hilfskonstruktion um den Unterschied zum Subjekt deutlich zu machen, benutzt man beim Erklären oft die Wendung was X betrifft … Das allerdings ist nicht besonders elegant und keine gute deutsche Übersetzung des japanischen Satzes.

Bei 今日は ist das は ein Hinweis darauf, dass es sich wahrscheinlich einmal um einen Satzteil gehandelt hat, man mittlerweile aber nur noch den Anfang sagt – das, worüber man eine Aussage treffen will. Ich habe leider kein etymologisches Wörterbuch für’s Japanische (und wenn, könnte ich es wohl nicht lesen), aber ich habe ein bißchen gegooglet und z.B. diese Erklärung gefunden:

btw, こんにちは does actually just mean Today.…..

It’s adoption as a greeting is customary; it is used as an entry into a conversation:

こんいちは、どうですか?

So, how are you / how are things today?

The abbreviation to its use as a greeting similar to Hello or Good Day is an adopted custom.

Danach kommt es also von Wie geht’s heute? Da im selben Eintrag aber ein Fehler steckt, was Guten Morgen betrifft, bin ich noch etwas skeptisch, ob’s wirklich von genau dieser Konstruktion kommt. Dass da aber mal was gewesen sein muss, halte ich für ziemlich sicher.

Guten Tag im Deutschen hat ja auch einen Teil seines Satzes verloren, nämlich so etwas wie Ich wünsche dir einen guten Tag! Und sogar das guten geht oft unter. Das passiert übrigens in vielen Sprachen und ist ganz natürlich: Oft gebrauchte Grüße müssen kurz sein, man kann ja nicht immer den Riesenaufwand eines ganzen Satzes betreiben.

Der neue Duden und die ***maut

Die 25. Duden-Auflage steht ins Haus – ob ich mir mal wieder einen kaufe? Mein aktuellster ist von 1996 (21. Auflage) und hat als Reform-vor-der-Reform-Werk einen gewissen historischen Wert.

In einer Pressemitteilung kann man schon mal gucken, welche Wörter es diesmal geschafft haben: hier. Einige verwundern mich etwas, die hätte ich schon längst drin vermutet: Buschfunk, Fernbeziehung, Rettungsschirm, Stockbrot und Vogelschlag.

Was ich total widerlich finde ist Campusmaut. Ich stehe Sprache sehr, sehr selten wertend gegenüber und finde alles furchtbar spannend und interessant, aber Campusmaut ist für mich der Horror. Ich weiß nicht, wer sich’s ausgedacht hat (angeblich Studierende?), für mich ist es auf jeden Fall ein typisches Spiegel-online-Wort. Ja, ich lese da. Ja, es hat masochistische Ausmaße.

Ich habe sogar mal einen Beitrag über Spiegel-online-Deutsch angefangen, bin aber über Campusmaut und bimsen (*arrrg* Der Horror!) nicht hinausgekommen. Spiegel online hat ja die Unterrubrik UniSPIEGEL. Sie kennt das Wort Studiengebühren quasi gar nicht. Wenn das mal versehentlich einer schreibt, scheint es vor Veröffentlichung des Artikels mit Suchen-Ersetzen in Campusmaut umgewandelt zu werden. Die Wortbildung war am Anfang mal originell – aber als permanentes Synonym? Die Luft ist raus und die Bezeichnung klingt einfach nur noch total verkrampft.

Eine willkürliche Auswahl:

- Studiengebühren-Umfrage: Campusmaut verhasster denn je (25.06.2009)

- Als die von ihnen beantragte Senkung der Campusmaut im Senat abgeschmettert wurde, fühlten sich die Studentenvertreter vollends veräppelt. (05.06.2009)

- Urteil zur Campusmaut: Eltern müssen Studiengebühren zahlen (29.05.2009)

- Sie forderten die komplette Abschaffung der Campusmaut — doch Studenten, die Grünen und die SPD sind mit ihrer Klage am bayerischen Verfassungsgericht gescheitert. (28.5.2009)

- …

Für den Zeitraum vom 24.01.2005 bis 09.07.2009 gibt die spiegeleigene Suche 159 Treffer aus. Der 24. Januar 2005 scheint die Erstnennung zu sein, damals noch als Campus-Maut, frühere Belege findet die Suche nicht:

Längst bereiten sich Wissenschaftsminister, Unis und Kreditgeber auf die Campus-Maut vor, derweil planen die Studenten den Protest. (24.01.2005)

So, jetzt habe ich meinem Abscheu Worte verliehen, jetzt ist wieder gut. Ich habe ja nur sehr wenig gegen das Wort an für sich, es zeigt eine Menge Kreativität und schafft es auch noch festzuhalten, dass Studiengebühren und LKW-Maut zu einem ähnlichen Zeitpunkt große Themen in den Medien waren – aber die penetrante Benutzung tut ihm einfach nicht gut.

05.06.2009

Japanische Schrift 2: Malen die Japaner gerne?

(Teil 1 | Teil 2)

Heute geht es nach Alphabet‑, Silben- und Morenschriften um einen weiteren Typ Schriftsystem: den logografischen.

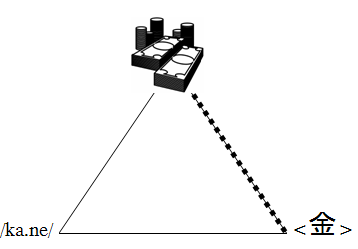

Bei logografischen Schriftsystemen besteht ein Bezug zwischen dem Bezeichneten und dem Schriftzeichen, aber keiner (bzw. kaum einer) zur Lautgestalt des Wortes. Die japanischen Kanji stellen ein solches System dar. Hier seht ihr das Kanji für Geld:

Logografische Zeichen können unterschiedlichen Bildungsprinzipien folgen. Was man direkt erwartet sind Piktogramme, also Bildzeichen: Das Bezeichnete wird direkt abgebildet. Das ist zum Beispiel der Fall beim Zeichen für ‘Pferd’, 馬. Sieht nicht aus wie ein Pferd? Die Zeichen sind natürlich zwischenzeitlich vereinfacht worden. Die Entwicklung kann man sich so vorstellen (nach Foljanty 1984:32):

![]()

Dann gibt es Ideogramme, also Sinnzeichen. Sie bestehen aus mehreren Piktogrammen und erhalten durch die Kombination eine neue Bedeutung. So ergibt zum Beispiel ‘Mensch’ 人 und ‘Lanze’ 戈 zusammen die neue Bedeutung ‘angreifen’ 伐. Damit lassen sich auch abstraktere Inhalte darstellen.

Auch Symbolzeichen wie 一 ‘1’, 二 ‘2’, 三 ‘3’ zählen dazu.

Und schließlich sind da noch die Phonogramme, also Lautzeichen. Sie sind ebenfalls aus (mindestens) zwei Kanji zusammengesetzt – dabei liefert eines von ihnen ein wenig Information zur Bedeutung und das andere zur Aussprache. Hier ein Beispiel (nach Foljanty 1985:47):

Das Zeichen für ‘Berg’ ist 山. Das Zeichen für ‘Kap’ ist 崎. Es besteht

- aus dem Berg-Kanji (links), das für den Bedeutungsteil zuständig ist, also zeigt, dass das neue Wort auch etwas mit Bergen zu tun hat (Wikipedia: “Kap bezeichnet eine auffällige oder scharfe Landspitze, die besonders an Gebirgsküsten gut ausgeprägt sein kann”), und

- aus dem Kanji 奇 ‘seltsam, Neugierde’, dessen Bedeutung für das neue Wort völlig irrelevant ist. Wichtig ist aber, wie 奇 ausgesprochen wird, und zwar ki. Das Wort 崎 beinhaltet diese Silbe nämlich, es wird misaki gesprochen. Diesen Kanjibestandteil nennt man Phonetikum, weil er einen Hinweis zur Aussprache gibt.

Die Phonogramme erscheinen oft wie Hexerei 😉

Da die Aussprache nicht an das Schriftzeichen gebunden ist, ist im Japanischen etwas sehr Verrücktes möglich: Ein und dasselbe Schriftzeichen kann auf verschiedene Arten ausgesprochen werden. Das nennt man Lesungen. Die meisten Zeichen haben mindestens zwei Lesungen, und je nach Wort wählt man die eine oder die andere. Da gibt’s grobe Regeln, aber die erspare ich Euch heute lieber.

Es gibt also im Japanischen drei Schriftsysteme: Zwei Morenschriften und eine logografische Schrift. Die Aufgaben sind klar getrennt, sodass die Wahl des Schriftsystems schon Informationen über den Inhalt vermittelt: Bei Kanji rechnet man mit Wortstämmen, bei Hiragana mit grammatischen Informationen und bei Katakana mit Fremdwörtern oder Werbung.

Japanische Schrift 1: Warum Hiragana keine Silben darstellen

(Teil 1 | Teil 2)

Ich habe mal wieder die Suchanfragen durchgeblättert, die zum Schplock führten. Eine davon lautete:

katakana guten tag (24.4.2009)

Auf Japanisch heißt ‘Guten Tag’ konnichiwa. (Zum Anhören dort auf den kleinen Pfeif drücken.) Das wird normalerweise so geschrieben: 今日は. Die ersten beiden Zeichen sind sogenannte Kanji, das letzte Zeichen ist ein Hiragana. In Katakana würde man es so schreiben: コンニチハ. Das tut man aber eigentlich nicht, weil Katakana Schriftzeichen sind, mit denen man Fremdwörter notiert, keine alteingesessenen japanischen Wörter (oder vor Ewigkeiten aus dem Chinesischen entlehnten).

Vielleicht wollte die Person aber auch wissen, wie die deutschen Wörter Guten Tag aussehen würden, wenn man sie auf Japanisch aufschreiben wollte? Da wäre mein Vorschlag: グテン ターク (gu-te‑n ta-a-ku).

Ein schöner Anlass, um das mit den Kanji, Hiragana und Katakana mal ein bißchen aufzudröseln:

Drei Schriftsysteme für eine Sprache?

Im Japanischen gibt es drei verschiedene Schriftsysteme. Zwei davon, die Katakana und die Hiragana, sind sich sehr ähnlich, das dritte, die Kanji, ist ganz anders und wird erst übermorgen behandelt 😉 Welches Schriftsystem wann verwendet wird, ist klar definiert.

Die Kanji werden verwendet für:

- Substantive

- Wortstämme von Adjektiven und Verben

Die Hiragana für:

- grammatikalische Endungen (Konjugation), Partikeln, Hilfsverben (Okurigana)

- Wörter, für die kein Kanji mehr existiert

- als Lesehilfe über/neben schwierigen Kanji (Furigana)

Und die Katakana für:

- Fremdwörter, die nicht aus dem Chinesischen kommen (auch ausländische Eigennamen)

- lautmalerische Wörter (Onomatopoetika)

- zur Hervorhebung (wie Kursivschrift bei uns)

- in der Werbung häufig für japanische Eigennamen

Die drei Schriftsysteme repräsentieren zwei sehr unterschiedliche Ansätze des Schreibens. Die sich wiederum sehr deutlich von unserer Art unterscheiden:

ABC und Alphabet

Alphabetschriften folgen mehr oder weniger dem Prinzip, dass jeder Laut (bzw. genauer jedes Phonem) durch einen Buchstaben (bzw. genauer ein Graphem) repräsentiert wird. Es besteht also eine Phonem-Graphem-Beziehung. Weder das gesprochene noch das geschriebene Wort haben irgendeinen Bezug zur Wortbedeutung, sie sind dem Bezeichneten gegenüber völlig willkürlich. (Das ist nur bei lautmalerischen Wörtern anders, da ähnelt der Klang dem Bezeichneten.)

Man sieht hier also, dass zwar die Lautstruktur und die Schreibung von Geld miteinander verknüpft sind, der Bezug der beiden zum realen Objekt aber extra gelernt werden muss.

Die meisten Sprachen der Welt werden in einer Alphabetschrift notiert. Dazu gehört das lateinische Alphabet (a, b, c, …), das sich wie das kyrillische (а, б, в, …) aus dem griechischen Alphabet entwickelt hat (α, β, γ, …).

In Japan benutzt man keine Alphabetschrift, sondern:

Sil-ben-schrif-ten und die ominöse Mo-o-re

Es gibt auch Schriftsysteme, die nicht einen Laut, sondern eine ganze Silbe in ein Zeichen stecken.

Hier sieht man, dass das japanische Wort für Geld in Hiragana aus zwei Silben besteht, ka und ne, und jede dieser Silben hat ein Zeichen1. Wobei das etwas gelogen ist – es passt zwar zufällig für dieses Wort, aber eigentlich schreibt man bei Hiragana keine Silben, sondern Moren. Moren sind Einheiten, die etwas kleiner sind als Silben. Wenn nämlich eine Silbe einen langen Vokal beinhaltet, dann wird der extra geschrieben.

Hier sieht man, dass das japanische Wort für Geld in Hiragana aus zwei Silben besteht, ka und ne, und jede dieser Silben hat ein Zeichen1. Wobei das etwas gelogen ist – es passt zwar zufällig für dieses Wort, aber eigentlich schreibt man bei Hiragana keine Silben, sondern Moren. Moren sind Einheiten, die etwas kleiner sind als Silben. Wenn nämlich eine Silbe einen langen Vokal beinhaltet, dann wird der extra geschrieben.

Mutter heißt auf Japanisch okaasan (お母さん2). Das Wort besteht aus drei Silben:

![]()

Es besteht aber gleichzeitig aus fünf Moren. Um Moren zu bestimmen, muss man die Silbe noch einmal in kleinere Teile zerlegen. Wer sich nicht für Silbenstruktur interessiert, kann den nächsten Abschnitt einfach überspringen, aber ich versuche es leicht verständlich zu erklären.

Eine Silbe besteht aus mehreren Bestandteilen. Wichtig für uns ist jetzt mal nur das, was nach dem Konsonanten kommt (falls ein Konsonant am Anfang steht). Wenn es ein kurzer Vokal ist und die Silbe dann zuende ist, haben wir gar kein Problem, Silbe und More sind identisch. Das ist z.B. beim o von okaasan so. Deshalb bekommt das o auch nur ein einziges Hiragana, nämlich お.

Wenn aber ein langer Vokal folgt wie bei kaa, oder sogar ein Konsonant wie bei san, verhält sich die Sache anders. Bei Langvokalen zählt nur der halbe Vokal zur ersten More, die andere Hälfte bildet die zweite More: ka|a. Dadurch bekommen beide Teile ein eigenes Zeichen: か ka und あ a.

Bei Konsonanten am Silbenende zählt der Konsonant ebenfalls als Extramore: sa|n mit den Zeichen さ sa und ん n.

In Hiragana hat das Wort also fünf Zeichen: おかあさん okaasan. (Yeah, ich wollte schon immer mal ne retro-bonbonbunte Seite!)

Eine Sprache mit echter Silbenschrift ist zum Beispiel das Cherokee.

Übermorgen geht’s dann weiter mit den Kanji …

[Werkzeug] TIPA vs. X‑SAMPA

Für meine Magisterarbeit habe ich Sprachaufnahmen gemacht, die ich jetzt irgendwie in Schriftform bringen muss. Da es sich um badischen Dialekt handelt, kann ich nicht einfach das deutsche Schriftsystem nehmen – gerade bei den Vokalen gibt es da nämlich Laute, die man so im Standarddeutschen nicht kennt.

Hier ein willkürlich ausgewählter Satz (es geht um die Wörter Moderatorinnen oder Ansagerinnen, die der Sprecherin nicht einfallen):

Badisch: … die, wo ram Fernseh so ebbis erkläre nodde rebbis, ebbis …

Hochdeutsch: … die, die im Fernsehn so etwas erklären oder etwas, etwas …

Wer den Dialekt nicht spricht, kann ihn so auch nicht richtig vorlesen. <ie> zum Beispiel ist kein langes i, sondern wirklich ein Diphthong, i‑e. Es gibt aber natürlich auch lange i-Laute. Wenn <ie> für den Diphthong reserviert ist, was macht man mit ihnen? Vielleicht <ih>? Und schon steckt man mittendrin in lauter Behelfskonstruktionen, die das System immer weiter von dem entfernen, was man eigentlich wollte: einer für SprachwissenschaftlerInnen leicht lesbaren Umschrift.

Die offensichtlichste Lösung ist IPA, das phonetische Alphabet. Dagegen sprechen allerdings mehrere Dinge. Zum Ersten, dass das Programm, das ich für meine Datenbank benutze, keine Sonderzeichen zulässt. IPA-Symbole befinden sich aber bei normalen Schriftsätzen unter den Sonderzeichen. (Und bei Tricks, durch die normale Tastaturtasten mit IPA belegt werden können, muss ich dauernd die Tastatur umschalten, weil ich auch Nicht-IPA-Zeichen brauche. Auch schlecht.) Außerdem dauert es ewig, die entsprechenden Zeichen aus der Sonderzeichentabelle herauszusuchen und einzufügen.

Zum Zweiten benutze ich zum Schreiben der Magisterarbeit ein Textsatzprogramm, das diese Sonderzeichen gar nicht lesen könnte: LaTeX. Die erste Alternative, die mir einfiel, lautete dementsprechend auch TIPA, das IPA-Paket für LaTeX. Es kann IPA-Zeichen ziemlich problemlos mit den normalen Zeichen der Tastatur darstellen. Jedes IPA-Zeichen hat seinen eigenen Befehl, und wenn man den eintippt, steht nachher im fertigen Dokument das IPA-Symbol.

Der Befehl wird eingeleitet mit textipa{ – das Backslash signalisiert, dass ein Befehl folgt, textipa teilt mit, dass alle Zeichen jetzt in IPA “übersetzt” werden sollen, und { und das am Ende des IPA-Textes folgende } begrenzen den betroffenen Bereich. Danach kann man wieder ganz normal weiterschreiben.

Innerhalb der textipa-Umgebung wird später jeder getippte Buchstabe in ein bestimmtes IPA-Zeichen umgewandelt. Hier ist der Satzfetzen von oben in TIPA:

[textipa{dI@ vo Kam fEKn.se: so Pe.bIs PEK.klE:.K@.nO.d@.Ke.bIs Pe.bIs}]

Und das kommt am Ende raus:

![]()

Ihr seht auch gleich schon den Nachteil: Für viele der Zeichen muss man einen ziemlich willkürlichen Buchstaben lernen (z.B. K für das umgedrehte R, P für den Glottisverschlusslaut). Es reicht also nicht aus, IPA zu können, nein, man muss auch noch die TIPA-Zeichen lernen. Oder jedes Mal nachschlagen, was es auch nicht bringt. Außerdem können so nur Leute, die die TIPA-Zeichen kennen, meine Umschrift in der Datenbank lesen. Uuuund: Es gibt zwei Methoden, IPA-Befehle mit TIPA zu erzeugen. Die zweite ist meiner Erfahrung nach zuverlässiger, weil sie sich weniger mit anderen Paketen beißt. Man muss sie nicht mit textipa einleiten, sondern schreibt die Befehle direkt in den normalen Text. Und in ihr würde es heißen:

dtextscitextschwa{} vo textinvscr{}am ftextepsilontextinvscr{}n.setextlengthmark{} so textglotstop{}e.btextsci{}s textglotstoptextepsilontextinvscr{}.kltextepsilontextlengthmark{}.textinvscrtextschwa{}.ntextopeno{}.dtextschwa{}.textinvscr{}e.btextsci{}s textglotstop{}e.btextsci{}s

Verrückt, was?

Ich habe mich deshalb für eine andere Transkription entschieden, die zwar nicht alle Probleme löst, aber mir liegt sie am besten: X‑SAMPA. Das ist ebenfalls ein Notationssystem, das IPA mit den normalen Schriftzeichen auf der Tastatur darstellt – allerdings meiner Meinung nach etwas natürlicher als TIPA. Im Gegensatz zu TIPA ist es nämlich dazu gedacht, den Text so zu belassen, er wird nicht mehr in die richtigen IPA-Zeichen umgewandelt. Der obige Text würde in X‑SAMPA lauten:

[dI@ vo Ram fERn.se: so ?e.bIs ?ER.klE:.R@.nO.d@.Re.bIs ?e.bIs]

Sehr viele Zeichen werden genauso wie in TIPA verschriftet, z.B. das punktlose i als I, das Schwa als @, … aber gerade die Zeichen, die bei TIPA so willkürlich erscheinen, sind bei X‑SAMPA wesentlich logischer. Falls mal jemand anders mit der Datenbank arbeiten will, kann die Person sich so viel schneller eindenken, falls sie nicht eh schon X‑SAMPA kann.

Wenn ich die Materialien aus der Datenbank in der Magisterarbeit verwende, muss ich sie natürlich in TIPA umwandeln. Aber dazu hat glücklicherweise jemand ein Skript geschrieben, das bei mir bisher auch anstandslos funktioniert.

Und jetzt begebe ich mich zurück zu meinen Tonaufnahmen – heute Vormittag habe ich schon 6:33 Minuten geschafft!

In eigener Sache

Gestern habe ich meine Magisterarbeit angemeldet: “Flexionsklassen diachron und dialektal: Das System der Substantivklassen im Alemannischen”

Und nicht nur weil der Kommentar der Sachbearbeiterin im Dekanat lautete “Äh, ja. Schön geschrieben, das kann ich gut abtippen”, will ich noch ein bißchen mehr dazu sagen:

1. Flexionsklassen & Substantivklassen

Darum ging es schon einmal in Oh Herz Jesu, meine Kasus! Ganz kurz gesagt: Flexionsklassen gibt es für alle flektierenden Wortarten.

Für Verben heißt die Flexion auch Konjugation. Verben besitzen im Deutschen je nach Numerus (Ein- oder Mehrzahl), Person (1., 2., 3.), Tempus (Präsens, Präteritum, …), Modus (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ) verschiedene Formen. Alle verschiedenen Formen eines Verbs zusammengenommen nennt man Paradigma. Alle Verben, die auf die gleiche Weise konjugiert werden, gehören zusammen zu einer Klasse. Das ist für das Deutsche nicht so leicht einzuteilen, bei Sprachen wie Spanisch geht es besser: Die Infinitivendung Vokal+r besteht bei manchen Verben aus i+r, bei anderen aus a+r oder e+r. Je nach Vokal wird anders konjugiert.

Bei Substantiven spricht man von Deklination. Ein Substantiv benötigt im Deutschen die Informationen Kasus (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ), Genus (maskulin, feminin, neutrum), Numerus (Singular, Plural) und Definitheit (bestimmt, unbestimmt). Genus und Definitheit werden nur am Artikel markiert, Kasus und Numerus sowohl am Substantiv als auch am Artikel.

Die Substantivklassen werden im Deutschen also an Kasus und Numerus festgemacht. Im Genitiv können Substantive z.B. auf -(e)s enden (des Mannes), oder auf -(e)n (des Bären), oder völlig endungslos sein (der Frau_). Im Plural gibt es unglaublich viele Möglichkeiten: die Männer, die Frauen, die Nächte, die Autos, die Nägel, die Wagen, … Die Substantivklassen teilt man durch die Kombination von Genitiv Singular und Nominativ Plural ein. Alle Substantive, die diese beiden Formen auf die gleiche Weise bilden, bilden auch alle anderen Formen identisch. Eine sehr schöne Übersicht findet Ihr auf canoo.net.

2. Diachron & dialektal

Diachron (oder diachronisch) kommt von griechisch dia ‘(hin)durch’ und chronos ‘Zeit’. Das Adjektiv bezeichnet eine Vorgehensweise, bei der man Sprache über einen längeren Zeitraum hinweg (Jahrhunderte, nicht Tage) betrachtet und die Veränderungen untersucht. In meinem Fall werde ich schauen, wie die Substantive im Althochdeutschen eingeteilt waren und wie und warum sich diese Einteilung zum Neuhochdeutschen hin verändert hat. Das Gegenstück zu diachron ist synchron, die Betrachtung eines Sprachsystems zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Dialektal bezieht sich auf Punkt 3:

3. Alemannisch

Im Alemannischen unterscheiden sich die Klassen sowohl vom althochdeutschen als auch vom neuhochdeutschen System. Es gibt zum Beispiel keinen Genitiv mehr, der Pluralmarker alleine bestimmt über die Substantivklasse. Ich untersuche zwei Ortsdialekte im alemannischen Sprachraum und schaue, wie die Klassen da eingeteilt sind.

Ein paar Aspekte zum Thema findet Ihr auch schon auf dem Schplock:

- Werbehefter für Motogrossrennen (er-Plural & Klassenwechsel)

- Schuttertal revisited (er-Plural)

- Unter einem Teppich stecken … (ne-Plural)

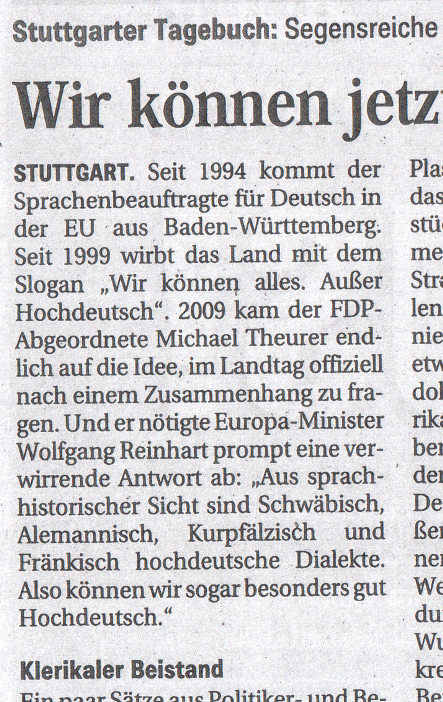

Wir können jetzt auch Hochdeutsch

Unter dem Titel “Wir können jetzt auch Hochdeutsch” schrieb der Mannheimer Morgen am letzten Mittwoch:

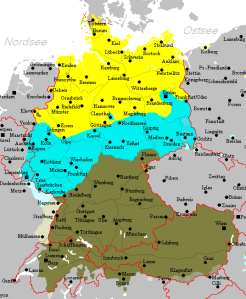

Eine verwirrende Antwort? Zugegeben, wenn Herr Reinhart das wirklich gesagt hat, ist er ein besserwisserischer Haarspalter – aber Recht hat er. Historisch gesehen kann man das deutsche Sprachgebiet in drei Gebiete teilen. Das hatten wir ja schon mal, im Pfingst-Artikel. Zur Erinnerung:

Niederdeutsch (keine 2. Lautverschiebung)

________________

Mitteldeutsch (teilweise 2. Lautverschiebung)

+

Oberdeutsch (komplette 2. Lautverschiebung)

=

Hochdeutsch

Die Bezeichnung mit Nieder-, Mittel-, Ober- und Hoch- kommt aus der Geografie des deutschen Sprachraums: Der Süden liegt um einiges höher als der Norden. Es geht also nicht drum, wo auf der Landkarte oben ist, sondern darum, wo die Berge sind.

![]()

Die mittel- und oberdeutschen Dialekte, darunter das erwähnte Schwäbisch, Kurpfälzisch, Alemannisch und Fränkisch (wobei Schwäbisch sowieso zu Alemannisch gehört), bilden zusammen die hochdeutschen Dialekte. Die Bezeichnungen Hochdeutsch (also ohne den Hinweis auf Dialekte) wird allerdings heute mit Standarddeutsch gleichbedeutend gebraucht, bezeichnet also die standardisierte Varietät.

Natürlich ist es nicht so schlau, einmal Hochdeutsch als Synonym für die Standardsprache zu gebrauchen (Wir können alles. Außer Hochdeutsch) und einmal für das Dialektgebiet (Also können wir sogar besonders gut Hochdeutsch). Baden-Württemberg ist zwar stolz darauf, die Standardsprache nicht zu beherrschen − wenn das aber zum Vorwurf gemacht wird, flüchtet man sich einfach in eine andere Definition von Hochdeutsch und kann es somit doch. Womit man seine eigene Werbekampagne sabotiert. Ist das Politik?

Kaum zu glauben

Gestern habe ich in meinem Beitrag zum Wort empfindlich Folgendes geschrieben:

wenn ein bestimmter Verbstamm (oder auch Substantivstamm) nicht bereits mit dem Suffix -lich in der Sprache existiert, können wir das entsprechende Wort nicht einfach erfinden: vorstell-lich oder glaublich gibt es ebensowenig wie esslich/verschlinglich oder spürlich, obwohl wir die bedeutungsverwandten Wörter unglaublich, köstlich und eben empfindlich haben. Das Suffix -lich ist sprachgeschichtlich sehr alt und nicht länger produktiv.

Das war natürlich eine sehr absolute Aussage über einen Phänomenbereich, in dem es nichts Absolutes gibt. Weiterlesen

Sprachliche Empfindlichkeiten

Letzte Woche wies mich Sprachblogleser „Jim“ per E‑Mail auf einen Beitrag im Blog der Berliner Rechtsanwaltskanzlei Hoenig hin, in dem sich der Autor über die Logik des Wortes empfindlich Gedanken macht. Ich zitiere den Beitrag hier in ganzer Länge (da der Autor des Zitats Rechtsanwalt ist, weise ich vorsorglich darauf hin, dass ich mich zur Rechtfertigung dieses Vollzitates auf §51 des Urhebergesetzes, insbesondere auf Satz 2, Nr. 1 berufe):

Aus einem Haftbefehl:

Der Beschuldigte hat im Falle seiner Verurteilung mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe zu rechnen, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Das ist Quatsch. Sprachlich jedenfalls. Denn nicht die Freiheitsstrafe ist empfindlich, sondern allenfalls der Beschuldigte.

Jim stellt dazu folgende Überlegungen an: Weiterlesen