Ernst Wilhelm hat in seinem Blog gefragt, wie der Zwiebelfisch drauf kommt, dass man südlich von Hannover kein Platt mehr spreche. Ich nehme an, der Zwiebelfisch hat um des dramatischen Effekts Willen untertrieben – denn natürlich spricht man auch südlich von Hannover noch Platt. Je nach Definition auch noch viel weiter südlich.

Die Bezeichnung Platt wird nämlich für zwei Dinge verwendet, die sich teilweise überlagern: Zum einen ist es ein Synonym für die wissenschaftliche Bezeichnung Niederdeutsch. Damit werden alle Mundarten bezeichnet, die von der Zweiten Lautverschiebung nicht erfasst wurden, wo man also noch Pund, Appel, dat und maken statt Pfund, Apfel, das und machen sagt. In Hannover und Umgebung heißt die niederdeutsche Mundart Ostfälisch. Im Süden reicht sie bis Göttingen und noch ein Stückchen weiter. Das sieht man prima auf diesem Ausschnitt einer Wikipediakarte – das Ostfälische trägt die Nummer 7:

Rheinisches Platt – ein Oxymoron?

Hinzu kommt aber noch eine zweite Verwendung von Platt, bei der sich die SprecherInnen herzlich wenig darum scheren, ob sie im niederdeutschen Gebiet leben oder nicht, nämlich als Synonym für Dialekt. Diesen Gebrauch findet man vor allem im westmitteldeutschen Sprachraum, also zwischen Germersheim und Düsseldorf. Eine Befragung des Atlas’ der deutschen Alltagssprache zeigt das eindrücklich – hier der Link zur Karte, alle blauen Punkte bezeichnen SprecherInnen, die von ihrem Dialekt als Platt sprechen. (Soweit ich das verstanden habe, kann ein Ortspunkt aus nur einer Person bestehen, aber auch aus mehreren, je nach dem, wie viele geantwortet haben. Also ist es eher als Impression zu werten, ähnlich wie bei König.)

Ist Platt platt?

Das Wort Platt kommt wohl aus dem Niederländischen, das es wiederum aus dem Französischen entlehnt hat. Im Niederländischen tauchte es erstmals in einem Druck des Neuen Testaments aus Delft aus – im Titel und Vorwort kommt die Wendung in goede platten duytsche vor (Sanders 1982:26). plat bedeutet dabei ‘klar, deutlich, allen verständlich’ und nahm nach und nach die Bedeutung ‘allen verständliche Sprache’ (im Gegensatz zum Lateinischen) an. Das Wort schaffte es auch in den niederdeutschen Sprachraum, und von dort aus wahrscheinlich ins Westmitteldeutsche – allerdings nicht bevor es eine Bedeutungsverschlechterung zu ‘niedrige, derbe Sprechweise’ mitgemacht hatte. Ab dem 18. Jahrhundert war es in Norddeutschland gebräuchlich. Sowohl Sanders (1982) als auch Stellmacher (1990) weisen darauf hin, dass die negative Bedeutung noch heute mitschwinge. Mir selbst kam das allerdings nie so vor, eher im Gegenteil.

Die Erklärung, dass Platt vom platten Land komme, auf dem es gesprochen wird, findet sich übrigens in älteren Wörterbüchern (z.B. bei Campe 1809), scheint aber mittlerweile widerlegt zu sein.

Platt- und Hochdeutsch

Ernst Wilhelm schreibt auch:

Eck frage mek ohnedem worumme die Luie glöwet dat heier in use Gegend dat beste Hochdütsch esproket ward. [Meine Übersetzung: Ich frage mich sowieso, warum die Leute glauben, dass hier in unserer Gegend das beste Hochdeutsch gesprochen wird.]

Das frage ich mich allerdings auch.

Bis Anfang des 17. Jahrhunderts war Niederdeutsch (genauer die ältere Sprachstufe Mittelniederdeutsch) sowohl die gesprochene als auch die geschriebene Sprache in Norddeutschland. Dass ihre Verschriftung endete und sie fast nur noch in den niedereren Gesellschaftsschichten gesprochen wurde, hat mehrere Gründe (nach König 2005):

- den großen Einfluss der hochdeutschen Dichtersprache in mittelhochdeutscher Zeit (1050–1350).

- den Niedergang der Hanse im 15. Jahrhundert (das Mittelniederdeutsche wurde auch als Hansesprache bezeichnet) und den gleichzeitigen wirtschaftlichen Aufstieg oberdeutscher Städte (Augsburg, Nürnberg).

- wichtige politische und juristische Institutionen, die im Süden angesiedelt sind (Kaiser, Reichskammergericht).

- die zunehmende kulturelle Bedeutung des Südens.

Das “beste” Hochdeutsch im niederdeutschen Gebiet?

Als Hoch- und Schriftsprache setzte sich also das Hochdeutsche durch. Nun gab es zu Beginn des 19. Jahrhunderts bereits eine sehr einheitliche hochdeutsche Schriftsprache (wie die entstand, erzähle ich ein andermal) – aber die Aussprache war ein ganz anderes Paar Schuhe, je nach Region konnte das schriftlich so einheitliche Deutsch sehr, sehr verschieden klingen. Die niederdeutschen Dialekte sind in der Aussprache von den hochdeutschen Dialekten ziemlich weit entfernt, wesentlich weiter als vom Niederländischen z.B. Für Norddeutsche war das Hochdeutsche wie eine Fremdsprache, es musste ganz neu gelernt werden. Wie man es schrieb war klar, wie aber sollte es ausgesprochen werden? Das Zauberwort heißt “Schreiblautung”, also buchstabengetreue Aussprache des Geschriebenen.

Im Süden war es leicht, das Geschriebene entsprechend der lokalen Dialekte auszusprechen – Dialekt und Schriftsprache waren ja doch recht eng miteinander verwandt. So gab (und gibt) es in vielen süddeutschen Dialekten kein ö, sondern an den entsprechenden Stellen ein e. Es heißt also heren statt hören, Werter statt Wörter. Immer ein e zu lesen, wo ein <ö> stand, war für die Menschen überhaupt kein Problem. (Wir sprechen hier natürlich nur von Menschen, die lesen konnten. Menschen, die nicht zu dieser Schicht gehörten, sprachen ausschließlich ihren Dialekt, ohne Versuch, sich dem nur geschriebenen Standard anzupassen.)

Im niederdeutschen Sprachgebiet gab es die Möglichkeit einer modifizierten Aussprache nicht. Die Laute des Niederdeutschen waren einfach zu verschieden von denen des Hochdeutschen. Im Sprechen hätte man bei jedem Wort quasi die Auswirkungen der Zweiten Lautverschiebung und anderer Lautwandelprozesse des Hochdeutschen rückgängig machen müssen, und das geht einfach nicht. Entsprechend sprachen die Menschen im niederdeutschen Gebiet die hochdeutsche Schreibung aus, wie sie dastand. So gelangte man schließlich zur Auffassung, die Norddeutschen sprächen das beste Hochdeutsch.

“Durch lange sorgfältige Pflege hat sich auf der Bühne eine besonders reine Aussprache des Deutschen herausgebildet”

Es gab aber auch noch einen zweiten Ort, an dem man sich sehr um eine einheitliche Lautung bemühte: Die Theaterbühne. Schon Goethe forderte eine einheitliche Bühnenaussprache ein, und 1898 wurde sie schließlich auf einer Konferenz von Mitgliedern des deutschen Bühnenvereins und Vertretern der Germanistik in Berlin festgelegt. Nachzulesen ist sie in Theodor Siebs’ “Deutsche Bühnenaussprache”. Es handelt sich dabei aber ausdrücklich nicht um eine Schreiblautung, Siebs – übrigens ein Norddeutscher – schreibt:

[D]ie Schreibung kann niemals Maßstab für die Aussprache sein. Die Schrift ist gegenüber der Aussprache stets etwas Sekundäres.

Das merkt man z.B. bei Wörtern mit <st> oder <sp> am Anfang: Würde man sie nach der Schreibung aussprechen, müsste es S‑tein oder S‑piel heißen. Siebs forderte aber, wie es auch der tatsächlichen Aussprache entsprach, den sch-Laut:

[D]ie nordwestdeutsche Aussprache sp, st ist als mundartliche Eigenart auf der Bühne durchaus zu vermeiden.

Bis zur Entstehung des Aussprachedudens (BRD, 1962) bzw. des “Wörterbuchs der deutschen Aussprache” (DDR, 1964) war die Bühnenaussprache maßgebend, sie galt als korrekt. Für korrekte Aussprache gibt es übrigens auch einen Fachbegriff: Orthoepie (also wie Orthografie, nur gesprochen). Obwohl die Bühnenaussprache von der norddeutschen Schreiblautung bestimmt beeinflusst wurde, ist sie nicht mit ihr gleichzusetzen. Es ist also reine Definitionssache, wo das “beste” Hochdeutsch gesprochen wird. Wenn man die Güte aber daran misst, wie sehr die Aussprache als kodifizierter Standard gilt, dann hat Hannover nicht mehr so viel zu melden.

Heutige Aussprachewörterbücher lassen sehr viele Variaten zu und berücksichtigen das gesprochene Deutsch zu einen größeren Maße. Sie orientieren sich auch nicht mehr an SchauspielerInnen, sondern z.B. an NachrichtensprecherInnen, also Menschen, die ein möglichst breites Publikum möglichst neutral informieren wollen.

[Beim Googlen bin ich auch noch auf einen interessanten Artikel zum Thema gestoßen: Hannover für Sprachbegabte]

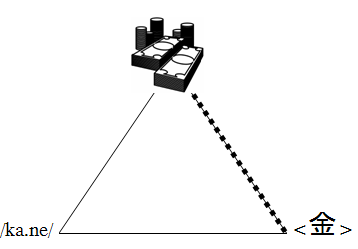

Hier sieht man, dass das japanische Wort für Geld in Hiragana aus zwei Silben besteht, ka und ne, und jede dieser Silben hat ein Zeichen

Hier sieht man, dass das japanische Wort für Geld in Hiragana aus zwei Silben besteht, ka und ne, und jede dieser Silben hat ein Zeichen