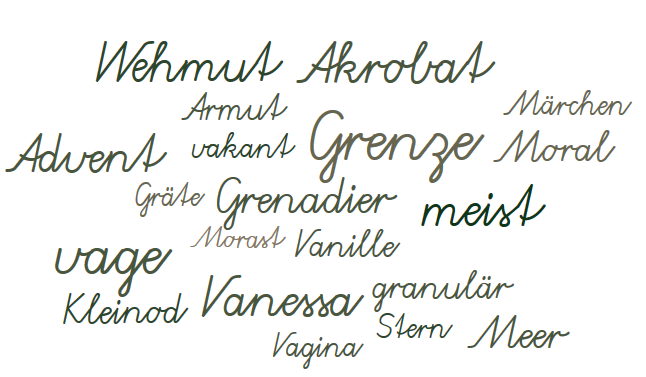

Nicht nur Arbeit und Roboter haben eine unerwartet enge Beziehung, der deutsche Wortschatz ist voller solcher Kuriositäten. Und deshalb ist das Donnerstagsrätsel zurück: In der folgenden Wortwolke

[…] habe ich sprachliche Verwandte durcheinandergeworfen – immer zwei Wörter besitzen eine gemeinsame Wurzel. Welche gehören zusammen?

Die Verwandtschaft kann ziemlich weit zurückgehen, weshalb der Bezug bei den wenigsten offensichtlich ist. So würden, wären sie drin, Etat und Distanz zusammengehören, denn Etat kommt über frz. état aus lat. status ‘Zustand’, was zu stāre ‘stehen’ gebildet wurde und Distanz kommt von lat. distantia, einer Abstraktbildung zu distāre ‘voneinander wegstehen’, das sich aus dis- und stāre ‘stehen’ zusammensetzt. […]