Nichts ist so wichtig für unser Gefühl von Heimat und Identität, wie die Sprache, mit der wir aufwachsen. Wer schon einmal längere Zeit in einem fremden Land gelebt hat, kennt das Gefühl der Vertrautheit, das man in der Fremde fast automatisch jedem entgegenbringt, der einen in der eigenen Sprache anspricht. Als ich vor vielen Jahren zum Promovieren nach Texas gegangen bin, standen gleich am zweiten Abend nach meiner Ankunft drei österreichische Kommilitoninnen vor der Tür meines Wohnheimzimmers und luden mich ein, Mitglied des österreichischen Stammtisches zu werden — dass ich Hamburger war und österreichisches Brauchtum nur aus „Der dritte Mann“ und den Wiederholungen von „Zeit im Bild“ auf 3sat kannte, störte dabei ebenso wenig wie die Tatsache, dass ich Sprachwissenschaftler war, während Rest des Stammtisches aus Mathematiker/innen und Naturwissenschaftler/innen bestand. Die drei wussten ja ohnehin nichts über mich, außer eben, dass ich ihre Sprache (bzw. eine ihrer Sprache ähnliche Sprache) sprach. Der Stammtisch wurde für mich ein wichtiger Rückzugsort, bei dem ich den andauernden texanischen Kulturschock bekämpfen und Heimatgefühl — mit Wiener und Salzburger Akzent — tanken konnte.

Archiv des Autors: Anatol Stefanowitsch

Sprachpanscher und Nichtsversteher

Ich habe lange nichts über den Verein Deutsche Sprache geschrieben, dabei hätte der etwas digitale Aufmerksamkeit dringend nötig: Für den Suchbegriff VDS bietet Google derzeit als ersten Treffer die Seite des Brandschutzexperten „Vertrauen durch Sicherheit“ an, erst an zweiter Stelle folgen die Anglizismenjäger aus Dortmund. Der Suchbegriff Sprachnörgler führt dagegen nach wie vor treffsicher zum gewünschten Ziel.

Da ich persönlich die Hauptverantwortung für die Verbreitung dieses Begriffs trage (wobei ich seinerzeit Schützenhilfe von Wortistiker Detlef Gürtler hatte), würde ich zum Ausgleich gerne etwas Nettes über den VDS sagen. Aber so sehr ich mich bemühe, in den Pressemitteilungen der Möchtegern-Sprachschützer irgendetwas zu finden, das tatsächlich etwas mit Sprachpflege zu tun hätte, ich finde immer nur Sprachnörgeleien, die in ihrer humorbefreiten Blödhaftigkeit zum Verzweifeln sind.

Kevin allein in der Unterschicht?

Die Vornamen-Studie, die ich hier am Samstag besprochen habe, hat auch Christian Reinboth (Frischer Wind/ScienceBlogs.de) beschäftigt. Er überlegt (ähnlich wie Sprachlogleser Arndt in einem Kommentar zu meinem Beitrag), ob Kinder mit unterschichttypischen Namen möglicherweise deshalb als weniger leistungsfähig angesehen werden, weil sie es im Durchschnitt eben aufgrund ihrer Schichtenzugehörigkeit tatsächlich sind. In diesem Zusammenhang fragt er, ob es überhaupt schichtentypische Namen gibt, denn das wäre natürlich eine Voraussetzung für diese Überlegung.

Zu der grundsätzlichen Überlegung selbst kann ich nicht viel sagen. Ich halte sie nicht für grundsätzlich unplausibel, wobei ich noch einmal darauf hinweisen muss, dass Lehrer/innen sich von möglichen Vorurteilen gegenüber bestimmten Namen bei der Notengebung eben nicht beeinflussen lassen.

Aber die Frage, ob es schichtenspezifische Vornamen gibt, kann ich auf der Grundlage einer aktuellen, sehr ausführlichen Studie des berliner Soziologen Jürgen Gerhards klar mit „Ja“ beantworten.

Die mit den Prolls tanzt

Werden Schüler mit Namen wie Kevin oder Mandy für dieselbe Leistung schlechter benotet als Schüler mit Namen wie Maximilian und Charlotte? Müssen sich Justin und Jacqueline schon wegen ihrer Namen auf eine Hauptschulkarriere einstellen, wärend Alexanders und Katharinas Eltern schon mal einen Platz im Studentenwohnheim reservieren lassen können?

Die kurze Antwort lautet „Nein“, auch wenn die Medien uns seit einigen Tagen das Gegenteil erzählen.

Die lange Antwort lautet ebenfalls „Nein“, nur ist der Weg dahin etwas komplizierter.

SMS-Kürzel im 19. Jahrhundert

Viola hat mich auf einen Artikel im Guardian hingewiesen, in dem es um eine neue Ausstellung der British Library geht: Evolving English: One Language, Many Voices.

Die Ausstellung, die am 12. November 2010 eröffnet wird und bis zum 3. April 2011 laufen wird, bietet einen umfassenden Einblick in die (dokumentierte) Geschichte der Englischen Sprache. Wertvolle Manuskripte aus den letzten tausend Jahren werden dort ebenso zu bestaunen sein wie Tonaufnahmen verschiedener englischer Dialekte aus der ganzen Welt.

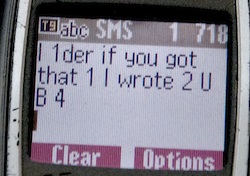

Der Guardian freut sich aber am meisten über ein sogenanntes „Emblematisches Gedicht“ aus dem 19. Jahrhundert, das dort zu sehen sein wird und das zeigt, dass die bei britischen Sprachnörglern besonders verhassten SMS-Abkürzungen schon damals üblich waren:

… 130 years before the arrival of mobile phone texting, Charles C Bombaugh uses phrases such as “I wrote 2 U B 4”. Another verse reads: “He says he loves U 2 X S,/ U R virtuous and Y’s,/ In X L N C U X L/ All others in his i’s.”

Für die Leser/innen des Sprachlogs ist mir kein Aufwand zu groß, deshalb habe ich das vollständige Gedicht bei Google Books gesucht, gefunden und abgetippt:

Historiendramen der Zukunft

Endlich mal wieder ein XKCD-Cartoon zum Thema „Sprache“ (Dank an Peter Darcy für den Hinweis):

Die Leute, die ihre Wochenenden mit historischen Blogger-Nachstellungen verbringen, werden sich über Anachronismen in historischen Filmen aufregen, aber sonst wird es niemanden kümmern.

Bei meiner Übersetzung habe ich versucht, die Sprachvarietäten des Originals nachzuempfinden. Weiterlesen

Außerirdische in den USA?

In den Kommentaren zu meinem letzten Beitrag zitiert Leser/in Balanus folgende interessante Passage von einer Nachrichtenseite und fragt, ob es stimmt, was dort über das Wort alien gesagt wird:

Der Streit um das Gesetz in Arizona, das jetzt eine Richterin erst einmal zu Fall brachte, hat die Stimmung lediglich zusätzlich angeheizt. „Illegal aliens“ — so nennen vor allem Konservative immer häufiger die Einwanderer ohne Papiere. Schön klingt das nicht, eher bedrohlich: Aliens — das sind auch die Monster aus dem All. [Link]

Tatsächlich werden gleich drei Behauptungen über den Begriff illegal alien aufgestellt: Erstens, dass er Assoziationen „Monstern aus dem All“ auslöst; zweitens, dass es sich um einen neuen Begriff handelt („immer häufiger“); drittens, dass es sich dabei um einen Kampfbegriff der amerikanischen Konservativen handelt („vor allem Konservative“).

Zwischendurch

Um mich zwischen beruflichen Veränderungen und einem dringend benötigten Urlaub wenigstens kurz zu im Sprachlog blicken zu lassen, hier drei Kurzmeldungen (bitte langsam lesen — da ich nicht weiß, ob ich in der nächsten Woche Internetzugang habe, müssen sie vielleicht bis zum Ende des Monats reichen).

Sarah Palin als Sprachschöpferin

Die ehemalige amerikanische Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin zeigt sich als Sprachschöpferin. In einem Tweet verwendete sie das Wort refudiate, vermutlich eine Vermischung von refuse („verweigern“) und repudiate („nicht anerkennen“, „zurückweisen“):

Grundformen der Tangst

Die journalistische Vermittlung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse ist eine schwierige Sache. Solche Ergebnisse sind komplex und vieldeutig, sie sind auf vielfältig vernetzte Weise in die verschiedensten, teilweise jahrzehnte- oder jahrhundertealten Forschungsstränge eingebunden, und ihre Einordnung und Interpretation erfordert sowohl umfangreiches fachspezifisches als auch allgemein wissenschaftstheoretisches Vorwissen. Zeitungs- und Zeitschriftenartikel müssen dagegen einfach und eindeutig sein, sie müssen für sich stehen und dürfen deshalb beim Leser keinerlei Vorkenntnisse voraussetzen.

Das macht es selbst für erfahrene und gut geschulte Wissenschaftsjournalist/innen schwierig, ihre Aufgabe gut zu erledigen und es gibt nur wenige — zum Beispiel unseren hauseigenen Lars Fischer — denen es durchgängig gelingt. Die journalistischen Generalist/innen, die in den Redaktionen tagesaktueller Print- und Onlinemedien sitzen, sind damit völlig überfordert. Diese Überforderung kann man ihnen natürlich nicht zum Vorwurf machen, wohl aber, dass sie (und ihre Chefredakteur/innen) diese nicht erkennen.

Ein Traum in Weiß

Im Zusammenhang meines Beitrags über isländische Wörter für Schnee weist mich ein/e Leser/in per E‑Mail darauf hin, dass Schneewörter von Vorgestern sind. Der moderne Sprachkenner weiß längst, dass die Eskimos über Schnee nicht gerne reden, dass aber dafür ihr Farbvokabular in einem entscheidenden Bereich erstaunlich differenziert ist. Er/sie schickt mir folgendes Zitat von der Webseite des Desy, dem Hamburger Teilchenbeschleuniger:

Farben sind alles anderes als universell. Welche Farben wie empfunden und unterschieden werden, hängt stark vom jeweiligen Kulturkreis ab. So gibt es in einigen Sprachen keine eigenen Worte für Grün und Blau oder Gelb und Orange, während Eskimos alleine 17 Wörter für das Weiß kennen. [Desy 2000]

„Was sagen Sie dazu?“, fragt er/sie.