Letzte Woche wurde in PSYCHOLOGICAL SCIENCE eine Studie veröffentlicht, die die These bestätigt sieht, dass sich der Wandel kultureller Werte von „gemeinschaftlich“ zu „individuell/materialistisch“ in der Sprache widerspiegelt (Greenfield 2013). Über die Studie berichtete bisher PsychCentral, einige Wissenschaftsblogs, Nachrichtenseiten wie CBS oder der TELEGRAPH und im deutschsprachigen Raum ORF und WISSENSCHAFT AKTUELL. Das Ergebnis der Studie: die Urbanisierung unserer Gesellschaft korreliert mit der Abnahme von „gemeinschaftlichen“ Wörtern (obliged, give, act, obedience, authority, belong, pray) und der Zunahme von Begriffen, die „Materialismus“ verkörpern (choose, get, feel, individual, self, unique, child) und so spiegelt Sprache direkt den Wandel gesellschaftlicher Werte wider.

Bereits letzten Sommer haben WissenschaftlerInnen mit einer ähnlichen Studie für Aufhorchen gesorgt, als man für den Zeitraum zwischen 1960 und 2009 die Verwendung von Personalpronomen und „individualistischen“ Wörtern untersucht hat. Dass das aus linguistischer Perspektive höchst problematisch ist, zeigen zwei der Studie widersprechende Replikationen von Mark Liberman im LanguageLog (Teil 1, Teil 2).

Auch die Greenfield-Studie ist maximal seltsam. Die Grundannahme eines tiefgreifenden Gesellschaftswandels spielt übrigens keine Rolle — es geht hier nur um die These, dass sich dieser in der Sprache widerspiegelt und, wichtig, dass dies die Daten zeigen, die Greenfield untersucht hat. Aber: die Studie hat sowohl aus qualitativer als auch aus quantitativer Sicht eklatante Schwächen. Der Komplexität wegen wird dieser Kommentar deshalb eine Wochen-Serie, die stellenweise etwas technisch wird, aber wir fangen leise an.

Die erste qualitative Schwäche ist die Auswahl der untersuchten Begriffe. Als Ausgangspunkt nimmt Greenfield die Verben obliged (‚verpflichten(d)‘) und choose (‚wählen‘) um beide Pole zu illustrieren. Warum ausgerechnet diese beiden, bleibt unerklärt. Für Greenfield gehen sie offenbar auf theoretische Vorüberlegungen zurück, denn sie bauen auf dem Gegensatz von zwei Gesellschaftskonstrukten auf: „Gemeinschaft“ (die Gruppe, ländlich, gemeinschaft adaption) und „Gesellschaft“ (Individuum, urban, gesellschaft adaption). Aber ist es plausibel, dass obliged und choose alleine dazu dienen können, zwei sehr grundlegende Konzepte zu unterscheiden — PFLICHT und WAHL/FREIHEIT? Unerklärt bleibt auch, warum bei obliged das Partizip gewählt wurde, bei choose aber nicht. Gänzlich unkommentiert bleibt das große Problem, dass sie implizit ja annimmt, dass die Begriffe heute und 1800 vergleichbare Bedeutungen hatten. ((Bei obliged ist das Problem vermutlich noch komplexer, weil es schon 1800 vergleichsweise häufig als Partizip verwendet wird bzw. einen adjektivischen Charakter aufweist.))

Kommen wir anhand dieses Paars zu einer großen methodisch-quantitativen Schwierigkeit, die direkt auf das qualitative Problem aufbaut (eigentlich maunzt die Katze längst aus dem Brunnen, aber dann wäre ich jetzt fertig und könnte schlafen mensen gehen). Greenfield nutzt zur Analyse den Google NGram Viewer, ein Tool, mit dem man auf gescannte Bücher (GoogleBooks, 1800–2000) zugreifen kann. Ob der NGram Viewer bzw. das GoogleBooks-Korpus für ernsthafte Studien wirklich taugt, darüber ist sich die Jury noch uneins, KulturpsychologInnen sind da etwas weniger skeptisch. Für heute habe ich versucht, Greenfields Grafiken und Grundthese zu replizieren; die Originalgrafiken sind für alle, die auf die Zeitschrift keinen Zugriff haben, in diesem Artikel per Screenshot abgedruckt.

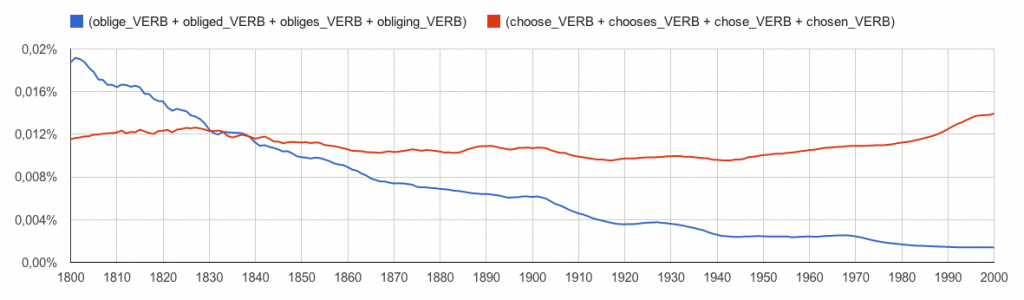

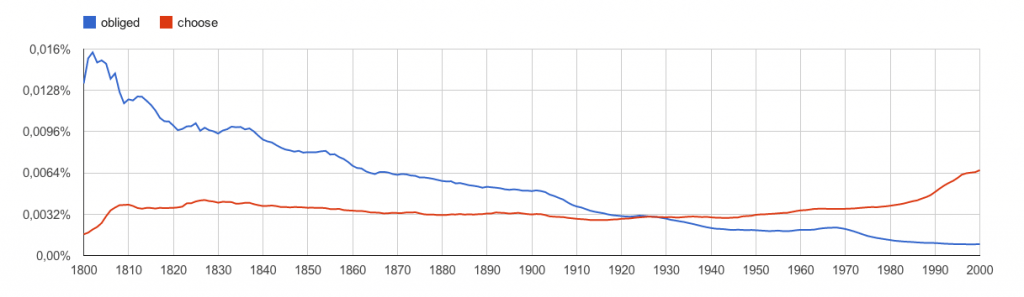

Lektion 1 der Korpuslinguistik: wer Frequenzen von Begriffen sucht, sollte seine Suchanfrage so stellen, dass alle Wortformen des Begriffs gefunden werden. Soll heißen: will ich die Verwendung von choose untersuchen, muss (s/he) chooses, (s/he) had chosen und choosing (a career) gefunden werden. Das ist offenbar nicht geschehen, oben Greenfield (2013: Fig. 2), repliziert hier; unten meine Replikation: ((In meinen replizierten Grafiken sehen Zu- und Abnahmen nicht so dramatisch aus, wie in Greenfields Publikation, das liegt an meinen Screenshots direkt von NGram.))

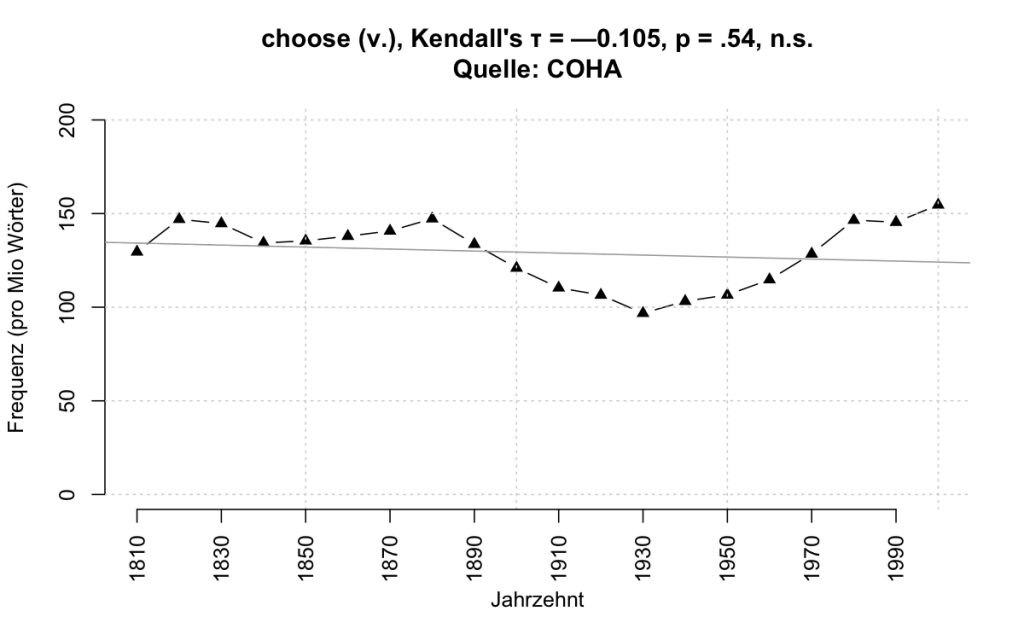

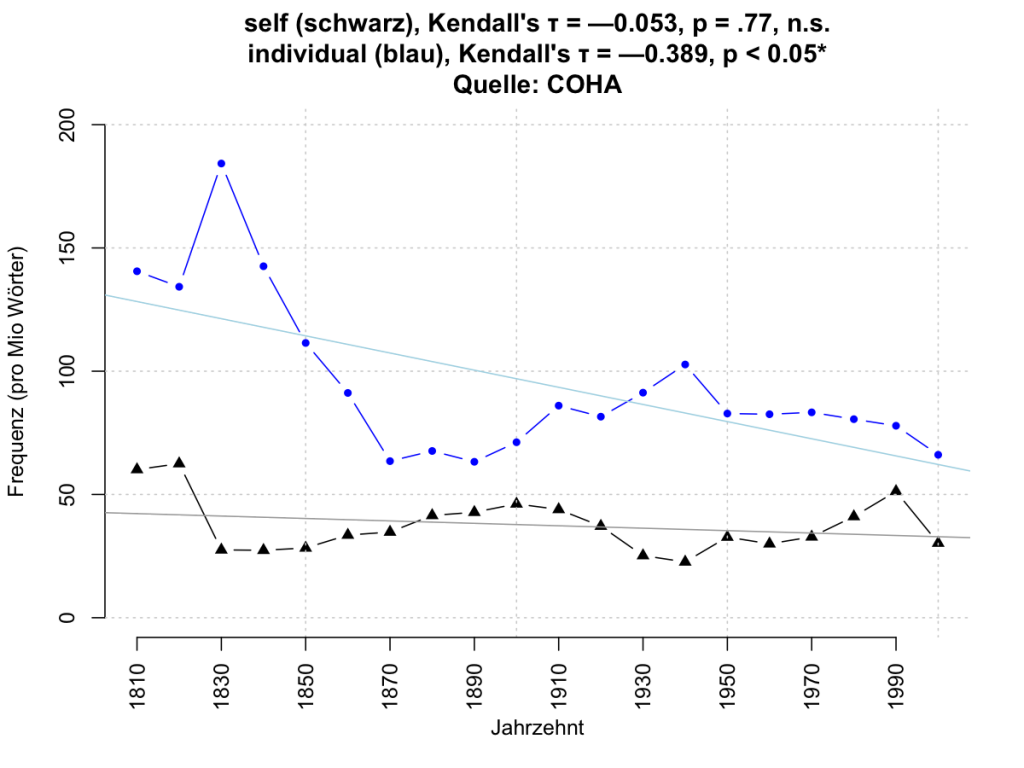

Auf den ersten Blick fallen die Unterschiede gar nicht so dramatisch aus, vor allem nicht für oblige; aber choose hat doch eine ganze Menge vergessener Treffer, die ganze Linie verschiebt sich deutlich nach oben. Was aber wichtiger ist und was Greenfield überhaupt nicht macht: ist der Anstieg für choose signifikant? Nicht nur, dass kein Test durchgeführt wird — sie stellt sich die Frage überhaupt nicht. Einen Test kann man an den NGram-Daten ohne größeren Aufwand nicht direkt durchführen, aber mit Daten aus einem ausgewogenen Korpus, dem Corpus of Historical American English (COHA), kann man das ganz gut nachstellen: das, was so gleichförmig aussieht, ist nicht signifikant:

Auf den ersten Blick fallen die Unterschiede gar nicht so dramatisch aus, vor allem nicht für oblige; aber choose hat doch eine ganze Menge vergessener Treffer, die ganze Linie verschiebt sich deutlich nach oben. Was aber wichtiger ist und was Greenfield überhaupt nicht macht: ist der Anstieg für choose signifikant? Nicht nur, dass kein Test durchgeführt wird — sie stellt sich die Frage überhaupt nicht. Einen Test kann man an den NGram-Daten ohne größeren Aufwand nicht direkt durchführen, aber mit Daten aus einem ausgewogenen Korpus, dem Corpus of Historical American English (COHA), kann man das ganz gut nachstellen: das, was so gleichförmig aussieht, ist nicht signifikant:

Identifikation eines Trends in Frequenzdaten (nach Hilpert & Gries 2009); Trendkorrelationen bewegen sich zwischen ‑1 und +1, Werte um 0 lassen die Abwesenheit eines Trends vermuten.

(Dass der Verlauf für oblige (hoch)signifikant ist, ist dagegen auch ohne Test anzunehmen.)

Zwar bedeuten diese Zahlen nicht automatisch, dass es nicht doch ein interessantes zugrundeliegendes Muster in der Verwendung von choose gibt, und/oder dass sich Faktoren überlappen, aber dass daraus ein direkter Beleg abgeleitet wird, kulturelle Werte gingen in eine bestimmte Richtung, geben die Daten schlicht nicht her (und genau das ist die Schlussfolgerung). Für eine aussagekräftige Mustererkennung müsste man die lexikalische und syntaktische Verwendungskontexte näher untersuchen und überlappende Faktoren rausfiltern.

Von diesem quantitativen kommen wir also direkt wieder auf ein qualitatives Problem zurück: Greenfields nächste Analyse enthält einen Vergleich von give („gemeinschaftlich“) und get („individualistisch“). Die Frequenzüberlappungen sind wieder ähnlich, die fehlende Lemmasuche hat hier auch kaum Einfluss (besteht aber natürlich). Das Problem ist, dass Greenfield mit give und get zwei hochfrequente Lexeme gewählt hat, die in semantisch sehr viel breiteren Kontexten auftreten, als ihre intuitiv angenommene „Kernbedeutung“ von Geben und Nehmen. Ihr Denkfehler ist in diesem Fall, dass sie explizit davon ausgeht, dass nur hochfrequente Begriffe einer Analyse überhaupt standhalten können (Greenfield 2013: 3). Das ist aber aus zwei Gründen zu kurz gedacht: erstens werden in der Korpuslinguistik vergleichbare semantische Entwicklungen durchaus schon mit handelsüblichen Korpora zwischen einer und ein paar hundert Millionen Wörtern untersucht (COHA, z.B. ist mit 400 Mio Wörtern so Megakorpus, das Gigakorpus NGram hat für Amerikanisches Englisch gut 150 Milliarden). Das — zweitens — größere Problem: give und get gehören zu einer speziellen Gruppe von Verben, die sogenannte Funktionsverbgefüge bilden (light verb constructions), in Passivkonstruktionen auftauchen (to get hit) oder Partikelverben sind (to get up), solche Prozesse betreffen vor allem hochfrequente Verben. Wenn wir intuitiv annehmen, dass get mit ‚bekommen/erhalten‘ übersetzt werden kann, dann übersieht man, dass get in so vielen Konstruktionen vorkommt, die mit ‚erhalten‘ wenig bzw. nichts mehr zu tun haben:

We haven’t got close to the matter yet, we aren’t really working at it. [BNC APM 2655]

We’ve got to change, darling, so you’d better get up. [BNC CDY 975]

All I got to do is turn the key. [BNC H8M 967]

‘She’s such a happy little soul just getting on with her life,’ said Mr Godwin. [BNC K4E 1241]

get + PREPOSITION wie to get through the day oder she’s getting away with it gehören genauso dazu wie get + ADV/ADJ/V‑Verbindungen, getting dark, to get married oder to get worse. An give wiederum lässt sich illustrieren, dass viele Verwendungen metaphorisch sind (this gave us more time) und so auf den ersten Blick gar nicht zu sehen ist, was sich da geändert hat und ob Änderungen der Art des Transfers oder der transferierten Dinge eine Rolle spielen. Spätestens hier sind wir an einem Punkt angekommen, an dem klar ist, dass man derartige Untersuchungen maximal auf der Text‑, aber schwerlich auf der rein quantitativen Wortebene machen kann bzw. dass es eher gefährlich ist, aus nackten Frequenzen die Folgerung zu ziehen, die gezogen wurde.

(Ob der Anstieg für get über die letzten 200 Jahre überwiegend an der Zunahme von Funktionsverbgefügen oder Partikelverben liegt, war meine erste These. Das empirisch zu überprüfen stellte sich aber am Wochenende als ungemein schwierig heraus und braucht etwas Zeit.)

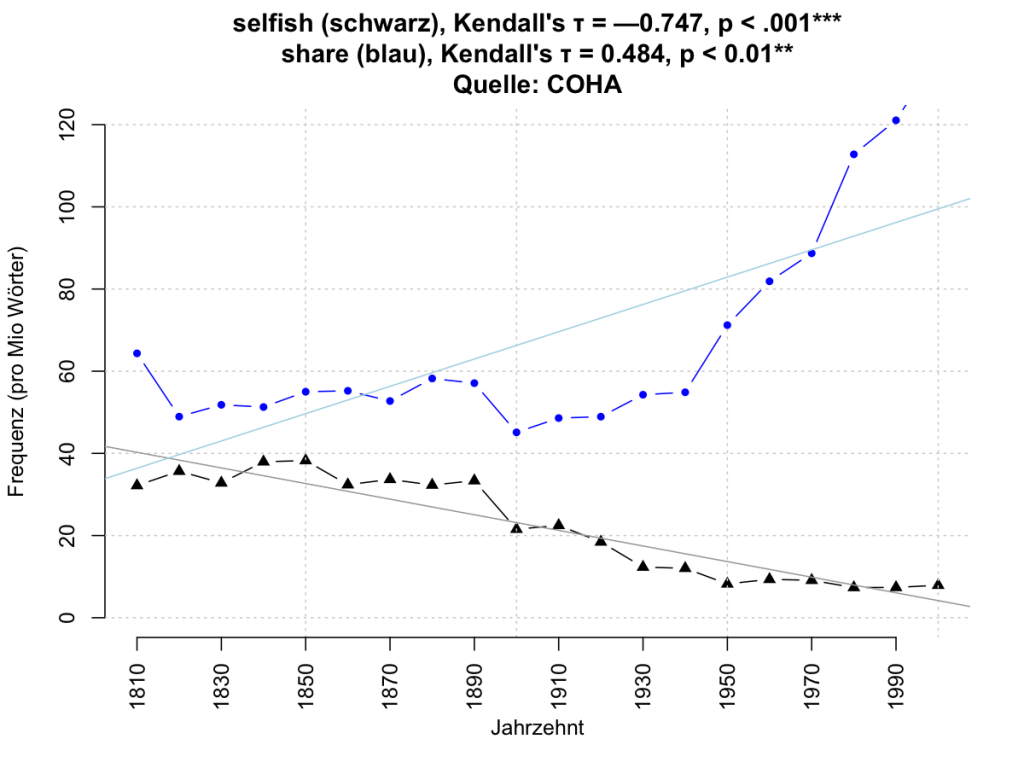

Es bringt uns aber zum nächsten Punkt, der oben schon angesprochen wurde: wie wurden die Begriffe überhaupt ausgewählt? Warum ist ein „Antonympaar“, wie Greenfield es nennt, nicht, sagen wir share und take? Die fallen doch genauso intuitiv in das Geben und Nehmen der letzten 200 Jahre, oder? Okay, der Verlauf von take ist eher unspannend (NGram hier; COHA: zunehmend, aber eben auch Teil von Funktionsverbgefügen und Partikelverben, take notice, take up). Aber share, hm, nimmt halt dann doch sehr deutlich zu in NGram (COHA-Daten für share: Kendall’s τ = 0.484, ptwo-sided < 0.01**):

Das Problem: es könnte schlicht Zufall sein, dass die in der Studie untersuchten Begriffe sich so verhalten, wie sie es tun. Also Zufall der Auswahl. Greenfield spricht wiederholt davon, dass die Daten von ihrer These vorausgesagt werden. Aber dann sind folgende lemmatisierte Wortpaare nicht erklärbar, die ich hier aus COHA extrahiert habe:

Wenn die These wasserdicht wäre, sollte sie bei selfish (adj.) eine Zunahme, bei share (v.) eine Abnahme vorhersagen. Beides ist nicht der Fall. Ähnliches gilt für Greenfields Analyse von self und individual, die sie hier vornimmt und für beide Buchstabenketten einen Anstieg identifiziert („Buchstabenkette“ war Absicht: leider ist auch in diesem Fall weder nach Wortart, noch nach Wortformen kontrolliert; der Kontext ihrer Analyse lässt vermuten, dass sie Nomen im Sinn hatte). Die Daten in COHA lassen den Schluss des Anstiegs aber nicht zu:

Es gibt sicherlich noch mehrere Wortkombinationen, an denen man das weiter testen könnte — aber ich finde share und selfish aus dem intuitiven Stegreif schon recht deutliche Gegenbeispiele für die so klar vertretene These; im Fall von self und individual sind die Daten falsch. Natürlich könnte man argumentieren — wenn man es wollte –, dass wir egoistischer geworden sind und nicht mehr drüber sprechen. Aber dieses zirkuläre Fass fangen Sie nie wieder ein.

Fassen wir für heute erstmal zusammen: was Greenfield in die Daten reinliest, steht so nicht drin. Das heißt nicht, dass da nicht was drin stehen könnte, aber ohne dass Störfaktoren auf Wort‑, Phrasen‑, Satz- und sogar Textebene plausibel kontrolliert werden, ist das ein schwieriges Unterfangen. Außerdem ist nicht klar, nach welchen Kriterien die Begriffe ausgewählt wurden und ob es sich damit nicht um Zufallsprodukte handelt.

Lesen Sie am Mittwoch: die Sache mit den Bürgerrechten und den Kindern und andere seltsame Dinge.

Literatur

Greenfield, Patricia. 2013. The Changing Psychology of Culture From 1800 Through 2000. Psychological Science, 7 August 2013 (ahead of print). DOI: 10.1177/0956797613479387 [Link, Paywall]

Hilpert, Martin & Stefan Th. Gries. 2009. Assessing frequency changes in multistage diachronic corpora: Applications for historical corpus linguistics and the study of language acquisition. Literary and Linguistic Computing 24(4). 385–401.

Ich wollte eigentlich was launiges über die Nichtwahl von chosen schreiben, finde aber einen wirklich interessanten Punkt im Datenvergleich zur Benutzung.

Auch wenn gesellschaftlicher Wandel immer ein Prozess ist, braucht es doch einen Zeitpunkt, an dem wir Gesellschaftsmodell A deutlich von Gesellschaftsmodell B unterscheiden können. Greenfield stellt die These auf, dass es eine Zeit gab, in der die Gesellschaft wesentlich gemeinschaftlich orientiert war, während sie heute wesentlich egoman sei.

In seinem N‑Gram kreuzen sich die Häufigkeiten der untersuchten Wörter etwa bei 1930 [jaja: zwischen 1925 und 1930], in deinem bereits 100 Jahre vorher. Stimmte Greenfields These, wären wir nach seinen Daten seit 1930 egoman, nach deinen seit 1830.

Beides geht nicht — außer, ich verwässere die These soweit, dass diese Daten ohnedies keine Rolle mehr spielen. Die bloße Feststellung ‘Es gibt Zeiten, in denen Autoren — und vielleicht die Gesellschaften, in denen sie leben — stärker ichbezogen sind und welche, in denen die Themen eher gemeinschaftsbezogen sind’ ist trivial, direkt einsichtig und uninteressant.

@Dierk: das ist mir hinterher aufgefallen, dass die „Kreuzung“ dann ja viel früher auftritt. In Greenfields Argumentationslogik hätte das tatsächlich einen Einfluss (an einer Stelle wird das in der Studie auch fast explizit so gesagt). Allerdings hängt die Kreuzung natürlich mit Grundfrequenzen des Wortes ab und ich glaube nicht, dass die so aussagekräftig sind, sondern dass es relativ gesehen um die Zu- und Abnahme der Begriffe geht, noch nicht mal so sehr im Paarweisen.

Zur Textbasis und themenbezogenen Daten kommt dann Mittwoch noch was.

Und: ertappt! Greenfield ist eine Frau 😛

Alles in allem finde ich die Analyse sehr gut und schlüßig. Nur die Wahl von “selfish” finde ich unlogisch; der Verlauf von selfish würde die These von Greenfield eher stützen. Selfish ist ein negativ konnotiertes Wort, das egoistisches Verhalten verurteilt. Es ist also ein Werturteil, welches Egoismus als nicht wünschenswert ansieht. Wenn das Verhalten von Menschen seltener als egoistisch kritisiert wird, mag das durchaus daran liegen, dass Egoismus nun nicht mehr als negativ sondern als normal oder gar erstrebenswert gesehen wird. Man würde Wort faul ja auch eher in einer Gesellschaft antreffen, in der Arbeit einen sehr hohen Stellenwert hat und als nötig oder moralisch überlegen gilt.

@Kathrin: ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann (fürchte aber, dass Sie genau das Fass aufmachen, was die Argumentation zirkulär und somit alles erklärbar macht). Zwar sprechen Sie irgendwie einen wichtigen Punkt an, denn bei keiner der Wortsuchen ist ohne Kontextanalyse wirklich klar, worauf sie sich beziehen. Warum aber der abnehmende Gebrauch von selfish Greenfields These stützen soll, sehe ich nicht; das würde doch dann auch auf oblige zutreffen (siehe oben). Und meine These ist ja nicht, dass wir weniger egoistisch geworden sind, sondern dass die Daten das nicht so zeigen, wie Greenfield behauptet.

Dass give und get häufig in konventionellen Metaphern und Wendungen vorkommen, würde ich für eine Chance für die Analyse halten:

Intuitiv und ohne sprachwissenschaftliche Vorbildung würde ich die These vom Zusammenhang von sprachlichem und gesellschaftlichem Wandel anhand von Wortneubildungen und neu aufkommenden Wendungen untersuchen. Gerade sich etablierende Metaphern sagen ja einiges über das Denken der Leute aus, die sich damit verständigen.

Für get und give wäre das interessant, wenn man zeigen könnte, dass im Untersuchungszeitraum viele neue Metaphern und Wendungen mit get gebildet werden — und dies den Anstieg verursacht. Nur leider spricht get nicht unbedingt für individualistische Wendungen: “All I got to do” ist doch eher ein Beispiel aus dem Umfeld von Pflicht und gehört damit genau zur falschen Seite.

Der Untersuchungszeitraum ist allerdings dafür ungünstig gewählt: Zu erwarten wäre nämlich, dass einige individualistische Neubildungen bereits im 18. Jahrhundert vorgekommen sind, als die klassische Nationalökonomie die theoretischen Grundlagen des Kapitalismus formulierte.

Für meine Ohren klingt übrigens Greenfields ganzer Ansatz reichlich feudalromantisch. Das mag an der Übernahme der sehr deutschen völkischen Gemeinschafts-Idealisierung und Gesellschafts-Verachtung liegen.

@erbloggtes: in der Sache würde ich dar gar nicht widersprechen. Natürlich ist gerade der metaphorische Wandel, der in der Sprache allgegenwärtig ist, stark mit unserem Sein in der physischen Umwelt verbunden, in der wir leben (aber nicht notwendigerweise der Gesellschaft). Aber was Greenfield und vergleichbare Argumente machen, ist einen direkten und unmittelbaren Einfluss der gesellschaftlichen Umwelt auf die Sprache als Erklärung heranzuziehen (das sagen sie teilweise sogar sehr direkt, Rest ist implizit) — und das ist höchst problematisch. Der Punkt ist, wenn die konkrete „Kernbedeutung“ von get als Ausgangspunkt für neue Wendungen zählt, dann nicht, weil wir eine individualistische Gesellschaft sind, sondern weil ihr Elemente innewohnen, die einen abstrakteren Empfang versprachlichen können. Beispiel, das auch am Deutschen illustriert werden kann, ist das get-Passiv (to get hit):

(1) Sie bekommt das Buch.

(2) Sie bekommt das Buch geschenkt. (=sie erhält es gratis)

(3) Sie bekommt das Buch geschenkt. (=als Geschenk, passiv)

(4) Sie bekommt das Buch vorgelesen.

Der Satz in (2) und (3) ist ambig zwischen zwei Interpretationen, in (3) ist der Transfer aber nur noch implizit, d.h. dass ich weiß, dass etwas transferiert werden musste, wenn ich etwas geschenkt bekommen habe. Damit ist der Weg geebnet für die rein passive Interpretation in (4) die mit dem Transfer des Buches nichts mehr zu tun hat. Das metaphorische ist die in allen Situationen vorhandene Transferimplikation, nicht die individualistische Gesellschaft. Sobald eine solche neue Konstruktion entstanden ist (2/3), breiten sich die Verwendungskontexte auf andere lexikalische Felder oder Kategorien aus, die mit der Konstruktion bisher nicht kompatibel waren. Das hat aber an der Stelle nichts mit Gesellschaftsstrukturen zu tun und ich wäre vorsichtig, das für andere Stellen auch anzunehmen.

(Das ist ein wenig ein komplexes Thema, aber machts das einleuchtender?)

Ich schließe mich im Großen und Ganzen ja der Analyse an und denke nicht, dass die Studie die vertretene These eindeutig begründet. Ich sehe aber einen Unterschied zwischen Wörtern wie give, get, choose, obliged und selfish: Selfish ist — zumindest wenn ich mich richtig an meinen Englischunterricht erinnere — ein Wort, das ein negatives Werturteil beinhaltet während die anderen Wörter neutral sind. Deshalb hätte ich andere Begriffe gewählt. An self und individual habe ich nichts auszusetzen, aber Wörter, welche so eindeutig ein bestimmtes Wertesystem beinhalten wie selfish finde ich als Beispiel nicht geeignet. Und in diesem Fall würde ich eher den Schluss ziehen (wenn ich daraus überhaupt etwas schließen würde), dass die These von Greenfield stimmt, da ein Wort, das eine Verurteilung des Egoismus beinhaltet, weniger verwendet wird. Ich finde nicht, dass das zirkuläre Logik ist: Je mehr ein Wert an Bedeutung verliert, desto weniger wird deine Abwesenheit mittels der entsprechenden negativen Wörter thematisiert bzw. verurteilt. Das scheint mir eine solide Annahme. Deshalb finde ich es sinnvoller, relativ wertfreie oder neutrale Wörter wie self oder individual (die sich ja auch auf die Bedeutung des Individuums beziehen) zu wählen- so wie du das ja gleich anschließend gemacht hast.

@Susanne: Du leugnest ihn nicht, aber Du relativierst den Zusammenhang von Sprache und Gesellschaft. Ich halte es beispielsweise für eine Illusion, ein sprachprägendes “Sein in der physischen Umwelt” anzunehmen, das nicht gesellschaftlich vermittelt wäre. Daher hat alles mit Gesellschaft und ihren Strukturen zu tun — Sprachwissenschaft als Sozialwissenschaft.

Aber ich bin sehr überzeugt von Deiner Kritik an Greenfield. Gesellschaftsstruktur lässt sich nicht auf den Nenner “individualistisch” oder “kollektivistisch” bringen.

Gegen Deine abschließende These, dass die Verbreitung von sprachlichen Wendungen in andere Verwendungskontexte nichts mit Gesellschaftsstrukturen zu tun habe, würde ich opponieren: Natürlich gibt es keine gerade Linie. Aber wenn es überhaupt so etwas wie Gesellschaftsstrukturen, Denkstrukturen oder Sprechstrukturen gibt, dann sind sie nicht als unabhängig voneinander vorstellbar. (Aber eben auch nicht so, dass eine Gesellschaftsformation sich durch die Häufigkeit eines Schlüsselbegriffs ausdrückt.)

@Erbloggtes: ein sprachprägendes „Sein in der physischen Umwelt“ war auf die Schnelle vielleicht unglücklich formuliert, aber es gibt sprachliche Strukturen, die mit der Gesellschaft(sstruktur) nichts zu tun haben, sondern daraus resultieren, dass wir als Menschen in der Umwelt existieren. Simples Beispiel ist die Art, wie wir grundlegende, abstrakte Konzepte versprachlichen: ZEIT IST RAUM (wahlweise auch ZEIT IST EIN OBJEKT IM RAUM). Zeit ist etwas, was wir physisch nicht erfahren können (und wenn, dann nur über das ganze Leben). Raum hingegen ist es — und dies zeigt sich in der Art, wie wir über Zeit reden: die Zeit rennt uns davon, über einen Zeitraum hinweg. Das dürfte vom Prinzip her in jeder Kultur so sein, unabhängig von der Gesellschaftsstruktur. Und was andere Strukturen angeht, ich fürchte, da sind wir noch eher am Anfang, was natürlich nicht heißt, dass Sprachwissenschaft keine Sozialwissenschaft ist (im Gegenteil, bin voll dieser Meinung).

Willkommen in der Geburtsstunde einer neuen Disziplin: Transzendentalsprachphilosophie!*

Was sind die Bedingungen der Möglichkeit einer Sprache? — In jeder Kultur: Gesellschaft. Das ist das synthetische Urteil a priori der Metalinguistik.

Was sind Raum und Zeit? — Raum: Form der sprachlichen Anschauung der Zeit? Und Zeit: Form der sprachlichen Anschauung des Raumes (Zeit vergeht — wie ein Haus, wie eine Stadt)? (Ver)geht die Zeit auf metaphorischen Füßen durch den metaphorischen Raum? Nein, sie unterscheiden sich als sprachliche Anschauungsformen, haben je eigene Bedingungen, nicht abgeleitete. Ihr Schnittpunkt ist die Sprecherposition des *jetzt* und *hier*, doch von da an (von dort aus) herrschen Unterschiede. “morgen” zum Beispiel ist ein gut bestimmter Zeitbegriff, “dort” als Raumbegriff reicht aber an Bestimmtheit nicht an “morgen” heran, weil der Raum nicht als eindimensionaler Strahl aufgefasst wird.

* Den Begriff Transzendentalsprachphilosophie führte Jürgen Roth 2004 auf Helmut Gipper zurück. Gipper hat demnach jedoch im Gefolge Leo Weisgerbers die denkenpräformierende Wirkung von Sprache allein auf die “Muttersprache” bezogen und damit in völkischer Tradition Nationalsprache und nationales Bewusstsein als notwendig/normal verknüpft. Das ist natürlich nicht transzendental, sondern Unsinn.

Es bleibt viel zu tun! 🙂

Da hat Frau Grünfeld offenbar wenig Wissenschaftliches geleistet. Nur schon die Auswahl von Wortpaaren scheint mir eher nicht sinnvoll. Ich würde viel lieber die die Summe von 20 “gemeinschaftlichen” gegenüber 20 “egoistischen” Wortpaaren aufgezeichnet sehen. Auch die Verwendung von Wörtern, die sehr häufig in üblichen Konstruktionen vorkommen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, senkt den Wert enorm. Nimmt denn das Psychological Science alle Arbeiten an? Dann kann ich ja auch mal was veröffentlichen.

Überhaupt ist die Versuchung gross, nur Wörter zu zeigen, die die These stützen. Die Aussagen “moved in the predicted directions” und “as predicted by the theory” im Abstract scheinen das nahezulegen.

@Daniel: die Begriffe, die als „gemeinschaftlich“ eingestuft und über NGram abgefragt wurden (vermutlich alle nicht lemmatisiert): give.V, benevolence.N, act.V, deed.N, authority.N, belong.V, pray.V, conform.V, power.N, worship.V, join.V. Die gegensätzliche Gruppe, die Greenfield „gesellschaftlich“ nennt, was deinem „egoistisch“ entspricht (davon spricht Greenfield selbst nicht): choose.V, decision.N, get.V, acquisition.N, feel.V, emotion.N, child.N, unique.ADJ, individual.N, self.N, baby.N, special.ADJ, personal.ADJ, ego.N. Entsprechend ihrer These nimmt die eine Gruppe ab, die andere zu. Eine erste Replikation lässt aber nur eine Zufallsverteilung vermuten — weil viele Begriffe in Bezug auf ihre Frequenz nicht signifikant verändern bzw. der These entgegenläufig verhalten. Ich erstelle derzeit eine Liste mit „meinen“ eigenen Wörtern, die nach Gutdünken in eine der beiden Konzepte passen, um die Willkürlichkeit nachzustellen.