In der aktuellen Ausgabe von Science stellt der neuseeländische Psychologe Quentin Atkinson eine Studie vor, in der er auf eine höchst interessante und originelle Weise der Frage nach dem Ursprungsort menschlicher Sprachen nachgeht.

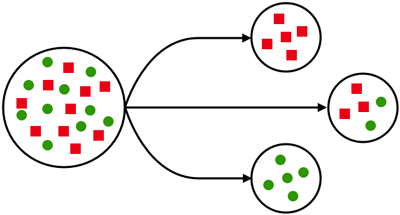

Er stützt seine Studie auf den sogenannten Gründereffekt. Mit diesem Begriff bezeichnet man in der Populationsgenetik die Tatsache, dass eine kleine Population, die sich von einer größeren abspaltet, eine geringere genetische Vielfalt aufweist. Diese geringere genetische Vielfalt ist der Tatsache geschuldet, dass die Individuen der kleinen Gruppe (der Gründerpopulation) jeweils nur einen kleinen Teil der in der Gesamtpopulation vorhandenen Allele in sich tragen.

Atkinson versucht nun, die Logik des Gründereffekts auf das Lautinventar von Sprachen anzuwenden, genauer gesagt, auf das Phoneminventar. Phoneme sind diejenigen Sprachlaute, die in einer bestimmten Sprache dazu verwendet werden können, Bedeutungsunterscheidungen zu treffen. Im Englischen beispielsweise kann der Unterschied zwischen dem „gelispelten“ S [θ] und dem „normalen“ S [s] verwendet werden, um unterschiedliche Bedeutungen zu signalisieren – thin ist etwas anderes als sin, thong ist etwas anderes als song usw. Im Deutschen dagegen kann der Kontrast zwischen [θ] und [s] keine Bedeutungsunterscheidungen anzeigen – das [θ] wird hier nur als falsch ausgesprochenes [s] wahrgenommen.

Die Sprachen der Welt unterscheiden sich recht deutlich in den Kontrasten, die sie zur Bedeutungsunterscheidung nutzen, und damit auch in der Größe ihres Phoneminventars. Diese reicht von nur 11 Phonemen (z.B. im Pirahã, der letzten überlebenden Sprache der Mura-Familie im Amazonas) bis zu 141 Phonemen im Kung-Ekoka, einer Sprache der Khoisan-Familie aus Namibia (das Deutsche liegt mit rund 44 Phonemen übrigens irgendwo in der Mitte, aber deutlich oberhalb des Durchschnitts, der bei etwa 30 Phonemen anzusetzen ist).

Atkinsons Hypothese ist nun, dass das Phoneminventar von Sprachen auch einen Gründereffekt zeigen könnte, sodass es potenziell umso kleiner wäre, je weiter eine Sprachgemeinschaft von dem Ort entfernt ist, an dem die menschliche Sprache entstanden ist. Wenn man zeigen könnte, dass dieser Ort sich, wie der Ursprungsort der Menschheit, in Afrika befände, wäre dies natürlich besonders interessant, da es ein klarer Hinweis darauf wäre, dass Sprache entstanden ist, bevor sich unsere Spezies über die ganze Welt verbreitet hat.

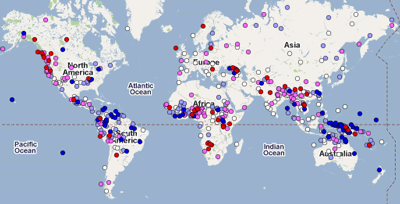

Atkinson nimmt sich deshalb die Daten zur Größe des Phoneminventars aus dem World Atlas of Language Structures (WALS) vor, um diese Hypothese zu überprüfen. Sehen wir uns die Daten zunächst in der im WALS verfügbaren Visualisierung an. Für die Konsonanten (Konsonanten- und Vokalinventare sind getrennt erfasst) sieht es mit bloßem Auge zunächst nicht gut für Atkinsons Hypothese aus:

Konsonanten in den Sprachen der Welt (Dunkelblau bedeutet „6–14 Konsonanten“, Hellblau „15–18“, Weiß „19–25“, Pink „26–33“ und Rot „34 oder mehr“) Quelle: WALS

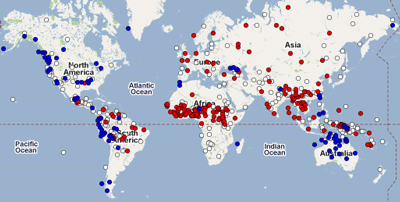

Die Vokale geben dagegen deutlich mehr Anlass zur Hoffnung (der WALS führt nicht die tatsächliche Größe der Inventare auf, sondern die Anzahl der Unterschiede in der Vokalqualität, die in der betreffenden Sprache für die Bildung von vokalischen Phonemen verwendet werden):

Vokale in den Sprachen der Welt (Dunkelblau bedeutet „2–4 Unterscheidungen“, Weiß „5–6“ und Rot „7–14“) Quelle: WALS

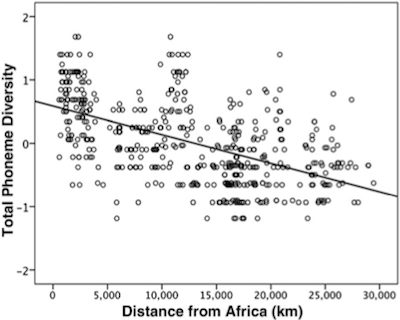

Hier hat die Hypothese eines phonemischen Gründereffekts schon bei oberflächlicher Betrachtung eine gewisse Plausibilität. Aber natürlich verlässt sich Atkinson nicht auf eine oberflächliche Betrachtung, sondern er berechnet die Korrelation zwischen der Größe des gesamten Phoneminventars und der Entfernung der Sprache zu Afrika. In die Berechnung der Größe fließen sowohl die Konsonanten als auch die Kontraste in der Vokalqualität ein, hinzu kommen noch die Töne von Tonsprachen wie dem Chinesischen. Diese Kombination unterschiedlicher Aspekte sprachlicher Lautsysteme, die im WALS außerdem noch auf unterschiedliche Weise gemessen werden, ist in sich natürlich nicht unproblematisch (Mark Liberman hat das im Language Log vor einigen Tagen ausführlich diskutiert). Wahrscheinlich wäre es besser, die Berechnung separat für jeden dieser Aspeke durchzuführen, aber für eine erste Studie ist Atkinsons Ansatz wohl akzeptabel.

Obwohl es natürlich weltweit eine große Variation in der Größe der Phoneminventare gibt, besteht tatsächlich eine statistisch signifikante inverse Korrelation, d.h. das Phoneminventar wird tendenziell kleiner, je größer die Entfernung zu Afrika ist:

Aus früheren Forschungsarbeiten ist bereits bekannt, dass die Größe des Phoneminventars einer Sprache auch mit anderen externen Faktoren korreliert, zum Beispiel der Anzahl ihrer Sprecher (Sprachen mit mehr Sprechern haben tendenziell größere Phoneminventare, siehe Hay und Bauer 2007; dieser Effekt ist übrigens für Vokale größer als für Konsonanten, ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass es sinnvoll sein könnte, diese beiden Aspekte getrennt zu untersuchen). Atkinson bezieht diese Faktoren in sein Modell ein, und errechnet für die Entfernung zu Afrika einen Korrelationskoeffizienten von –0,438, was bedeutet, dass die Diversität der Phoneminventare menschlicher Sprachen zu 19,18 Prozent durch diese Entfernung erklärt wird. Im Vergleich zum genetischen Gründereffekt ist der phonemische Gründereffekt allerdings eher schwach (Entfernung zu Afrika erklärt zwischen 80 und 85 Prozent der genetischen Diversität).

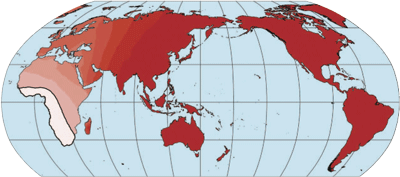

Das Ergebnis lässt sich auch wie folgt visualisieren (wobei die Intensität der Schattierung die Stärke der inversen Beziehung zwischen Entfernung und Phonemvielfalt darstellt):

Nach Atkinsons Modell ist Sprache also tatsächlich genau dort entstanden, wo auch der Homo Sapiens Sapiens entstanden ist, und von wo aus er seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat. Atkinson spekuliert deshalb vorsichtig, dass die Sprachfähigkeit eine entscheidende Rolle bei diesem Siegeszug gespielt haben könnte.

Atkinsons Studie ist faszinierend, sowohl aus methodischer Sicht, als vor allem auch wegen des großen Erkenntnisgewinns, den sie möglicherweise bringt: Sie würde nicht nur zeigen, dass der Ursprung aller menschlichen Sprachen in Afrika liegt, sie würde auch zeigen, dass tatsächlich alle Sprachen auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen und sie würde uns einen Zeitrahmen für diesen Ursprung liefern – dieser müsste ja vor dem Auszug aus Afrika vor etwa 50 000 bis 80 000 Jahren liegen.

Allerdings darf die Begeisterung über die Eleganz der Studie und deren potenziellen Erkenntnisgewinn nicht darüber hinwegtäuschen, dass Atkinsons Modell in seiner derzeitigen Form noch gravierende Probleme aufweist, die gelöst werden müssten, damit seine Ergebnisse als ausreichend gesichert gelten können, um darauf aufzubauen.

Dazu gehören die oben erwähnten Schwierigkeiten bei der Berechnung von Phoneminventargrößen, sowie die Frage, wie plausibel es ist, dass die Phoneminventare sich so langsam verändern, dass ein Gründereffekt mehrere zehntausende von Jahren überdauern könnte. Wenn man dem visuellen Eindruck der Karten aus dem WALS trauen darf, haben die Vokale einen größeren Einfluss auf den Effekt als die Konsonanten — aber gerade Vokalsysteme verändern sich sehr schnell, sodass man hier radikale Veränderungen innerhalb weniger hundert Jahre beobachten kann. Die Töne, die ich hier nicht sehr vertieft diskutiert habe, scheinen mir auch problematisch, da diese sich aus langfristigen Veränderungen im Phonemsystem ergeben (z.B. durch das Wegfallen bestimmter Konsonanten), und da sie in den Sprachfamilien, in denen sie vorkommen, mit großer Sicherheit unabhängig entstanden sind (im Zusammenhang mit Tonsprachen erlaube ich mir, auf diesen schon etwas älteren Beitrag aus dem Bremer Sprachlog zu verweisen, der (neben dem eigentlichen Thema) die Entstehung von Tonsprachen kurz diskutiert.

Aber das schwerwiegendste Problem ist meiner Ansicht nach, dass es keinen plausiblen kausalen Mechanismus für einen phonemischen Gründereffekt gibt. Im Falle des genetischen Gründereffekts ist dieser Mechanismus klar: die genetische Diversität einer Population ist über individuelle Organismen verteilt, jeder Organismus trägt eine Kombination bestimmter genetischer Merkmale, die ihn von jedem anderen Organismus der Population unterscheiden, und viele Merkmale finden sich eben nur bei einem Teil der Organismen. Wenn nun eine kleine Gruppe von Organismen sich von der ursprünglichen Population abspaltet, nimmt diese Gruppe zwangsläufig nur den Teil der gesamten Genvielfalt mit, den ihre Mitglieder zufällig in sich tragen.

Bei Phonemen ist dies aber grundsätzlich anders: Das Phoneminventar einer Sprache ist nicht über verschiedene Sprecher/innen verteilt, sondern jede/r Sprecher/in hat genau das gleiche Phoneminventar. Wenn sich also eine kleine Gruppe von Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft von den anderen abspaltet, nimmt diese Gruppe das komplette Phoneminventar mit. Für einen Gründereffekt ist das eine schlechte Voraussetzung.

Atkinson sieht über dieses Problem relativ großzügig hinweg. Das Einzige, was er zu diesem Thema sagt, ist Folgendes:

Wenn Phonemunterscheidungen in kleinen Gründerpopulationen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verloren gehen [als in großen Populationen], dann sollte eine Abfolge von Gründungsereignissen während Gebietserweiterungen die Phonemvielfalt immer weiter reduzieren, je größer die Entfernung zum Ursprungsort ist [Atkinson 2011, S. 346, eig. Übersetzung]

Das ist aber ein großes und bislang durch nichts gestütztes „Wenn“. Hay und Bauer, die die Ersten waren, die einen Zusammenhang zwischen Phonemvielfalt und Größe der Sprachgemeinschaft empirisch belegen konnten, bieten keine abschließende Erklärung für ihre Beobachtung an. Die plausibelste Erklärung, die sie anbieten, stammt von dem Dialektologen Peter Trudgill, der schon früher einen solchen Zusammenhang vermutet hat und diesen wie folgt erklärt:

Die anfängliche geringe Größe einer Sprachgemeinschaft … hätte zu engeren sozialen Netzen geführt, die große Mengen gemeinsamer Hintergrundinformationen miteinander geteilt hätten – eine Situation, in der Kommunikation auch bei relativ geringer phonologischer Redundanz relativ gut funktioniert hätte [Trudgill 2002, S. 720]

Trudgills Idee ist also, dass sich die Sprecher/innen in einer kleinen Sprachgemeinschaft gut kennen und dass sie sich gedanklich und kommunikativ mit denselben Dingen beschäftigen, über die sie alle sehr viel wissen. Die Gefahr von Missverständnissen ist deshalb geringer als in großen Sprachgemeinschaften, und man kommt deshalb mit weniger lautlichen Unterscheidungen aus.

Diese Idee ist sicher nicht völlig unplausibel, aber das macht sie natürlich noch lange nicht wahr. Wenn eine umgekehrte Korrelation gefunden würde, also große Sprachgemeinschaften kleinere Phoneminventare hätten, könnten wir ebenso plausible Erklärungen dafür finden – etwa, dass in großen Sprachgemeinschaften potenziell mehr Menschen miteinander sprechen, die sich nicht gut kennen und deshalb individuelle Sprechgewohnheiten des Anderen nicht so gut kennen, wie das in kleinen Sprachgemeinschaften der Fall ist. Sie brauchen deshalb Phoneminventare, in denen möglichst wenige Unterscheidungen auch bedeutungsunterscheidend wirken, um Raum für diese individuelle Variation zu lassen.

Mit anderen Worten: Wir können uns zu jedem beobachteten Zusammenhang eine plausible Erklärung ausdenken. Um auf der Grundlage von Atkinsons Studie tatsächlich Schlussfolgerungen über die Ursprünge menschlicher Sprache zu ziehen, müsste erst gezeigt werden, dass kleine Sprachgemeinschaften tatsächlich lautliche Unterscheidungen aufgeben, und dass sie das tun, weil sie sich auch ohne diese Unterscheidungen gut verständigen können, oder es müsste ein anderer kausaler Mechanismus für einen phonemischen Gründereffekt gefunden werden. Bis es soweit ist, sind Atkinsons Ergebnisse nur eine verlockende Korrelation.

[Nachtrag. Meine Einwände gegen Atkinsons Studie werden auch in zwei Zeitungsartikeln aufgenommen: Wir sprechen alle ein bisschen Afrika von Angelika Franz auf Spiegel Online (17.5.2011) und Die Herkunft der Sprache von Frank Ufen in der Frankfurter Rundschau und der Berliner Zeitung (21.6.2011).]

ATKINSON, Quentin D. (2011) Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa. Science 332, 346–349. [Abstract und kostenpflichtiger Vollzugriff (Science)]

HAY, Jennifer und Laurie BAUER (2007) Phoneme inventory size and population size. Language 83(2), 388–400 [Abstract und kostenpflichtiger Vollzugriff (JSTOR)]

HASPELMATH, Martin, Matthew DRYER, David GIL und Bernard COMRIE (Hg, 2008) The World Atlas of Language Structures Online. München: Max Planck Digital Library. [Link]

TRUDGILL, Peter (2002) Linguistic and social typology. In: J. K. Chambers, Peter Trudgill & Natalie Schilling-Estes (Hg), The Handbook of Language Variation and Change. Oxford: Blackwell, 707–728. [Google Books (Vorschau)]

[Dieser Beitrag erschien ursprünglich im alten Sprachlog auf den SciLogs. Die hier erschienene Version enthält möglicherweise Korrekturen und Aktualisierungen. Auch die Kommentare wurden möglicherweise nicht vollständig übernommen.]

Sehr verlockende Korrelationen,

in der Tat. Mich verlockt die Vokalphonem-Karte gleich zu zwei kühnen Schlüssen:

1. Das noch immer verschollene Atlantis liegt irgendwo in der Nähe der Kapverden.

2. Die eigentlichen Entdecker Amerikas waren afrikanische Seeleute, die vor mehreren zehntausenden Jahren das Amazonas-Delta besiedelten.

Beides würde hervorragend die frappierende Ähnlichkeit der Vokalqualität im tropischen Afrika und den Tiefländern Südamerikas erklären.

Oder bin ich da jetzt doch zu vorschnell?

In dem Zusammenhang ist auch die Diskussion auf der LINGTYP-Liste interessant:

http://listserv.linguistlist.org/…30887F601AA5#1

@Detlef Guertler: Über eine Ähnlichkeit der Vokalqualität macht die Karte keine Aussage, sondern nur über die Ähnlichkeit in der Anzahl der Kontraste, die verwendet werden.

@Jan Wo: Die Diskussion auf der Linguist List dreht sich leider fast ausschließlich um die Korrelation zwischen der Größe des Phoneminventars und der Größe der Sprachgemeinschaft, die ja schon vor Atkinsons Studie bekannt war. Zum Gründereffekt, um den es eigentlich geht, sagt leider niemand etwas.

Herkunft der Menschen und deren Sprache

Atkinsons Studie ist faszinierend, sowohl aus methodischer Sicht, als vor allem auch wegen des großen Erkenntnisgewinns, den sie möglicherweise bringt: Sie würde nicht nur zeigen, dass der Ursprung aller menschlichen Sprachen in Afrika liegt, sie würde auch zeigen, dass tatsächlich alle Sprachen auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen und sie würde uns einen Zeitrahmen für diesen Ursprung liefern – dieser müsste ja vor dem Auszug aus Afrika vor etwa 50 000 bis 80 000 Jahren liegen.

Liegt darin tatsächlich ein Erkenntnisgewinn oder ist es nicht lediglich eine weitere Bestätigung dafür, dass unsere Vorfahren aus Afrika stammen? Und dann ist der Ursprungsort aller Sprachen selbstverständlich Afrika, schließlich waren unsere afrikanischen Ahnen ja alle mit demselben Genmaterial ausgestattet.

@Klausi

Nein, die Alternativhypothese wäre, dass sich verschiedene (Ur-) Sprachen unabhängig voneinander entwickelt haben, nachdem der Mensch sich in alle Lande verstreut hat.

Oder anders: Nur weil der homo sapiens von Afrika aus die Welt unsicher macht, muss das nicht zwangsweise heißen, dass auch „die Sprache“ dort entstanden ist.

Daneben halte ich es für eine ziemlich wagemütige Annahme, dass die Sprachfähigkeit eine Voraussetzung für Völkerwanderung sein soll. Auch Tiere, denen man ein Sprachvermögen für gewöhnlich abspricht, verbreiten sich, wenn sie entsprechende Freiräume finden.

Areale Faktoren

Warum erst ein kausaler Mechanismus (oder womöglich eine spekulative kommunikative Funktion) für die verringerten Lautinventare gefunden werden muss, leuchtet mir nicht ein. Solange der Effekt robust genug ist und empirisch belegbar immer wieder auftaucht…

Davon abgesehen ist es ja auch eine Überlegung, ob der Gründereffekt möglicherweise gar nicht mit der Größenverringerung zusammenhängt. Vielleicht GEWINNEN ja die Zurückbleibenden in der Folge an Vielfalt DAZU — und zwar durch Beeinflussung benachbarter Sprachen, während die Auswanderer zwar ein unverändert großes Lautinventar mitnehmen, aber keine solche Beeinflussung erfahren. Dadurch beschreitet deren Lautentwicklung Bahnen, die stärker durch die Anfangsbedingungen vorgegeben sind, während die “daheim” immer wieder völlig fremdartige Impulse erhalten können.

Wir reden da ja immerhin von x Zehntausenden von Jahren und dramatisch anwachsenden Sprechergemeinschaften. Warum sich die Lautwandelprozesse der einen von denen der anderen unterscheiden sollten, wäre eine interessante Frage. Atkinsons bloßer Verweis auf eine geringere Größe zu Beginn der Entwicklung reicht mir nicht unbedingt als Argument.

Bemerkenswerte Korrelation …

… mit dem, was R.Liebi in seiner Dissertation herausgefunden hat:

http://www.amazon.de/dp/3775140301/

[Zwischen diesen beiden Arbeiten besteht keinerlei Korrelation. Atkinson ist ein ernstzunehmender Wissenschaftler, der mit Daten und Verfahren sorgsam umgeht und seine Ergebnisse vorsichtig interpretiert. Liebi ist ein Kreationist, der sich die sprachlichen „Fakten“ herauspickt, die seine absurde wörtliche Interpretation der Bibel stützen. Auch in ihren Aussagen gibt es keinerlei Ähnlichkeit zwischen den beiden Arbeiten. — A.S.]

@ A.S.: Dass das bei den LingTypen nicht so diskutiert wird, mag auch daran liegen, dass sie überwiegend keine Genetiker sind.

Der Gründereffekt in der Genetik ist ein Phänomen, das an der “vertikalen” Weitergabe (von Generation zu Generation) sichtbar wird. Sprache wird aber nicht ausschließlich vertikal weitergegeben. Das wird m.W. in dem Artikel auch nicht hinreichend gewürdigt.

@ Jan Dönges: Ohne eine plausible Kausalität läuft man Gefahr, einer Scheinkorrelation aufzusitzen.

Insgesamt bin ich bei dem ganzen Artikel äußerst skeptisch. Es wird auf edr LingTyp Liste von Claire Bowern und Peter Trudgill recht deutlich gemacht, dass man von der Größe der Sprechergemeinschaft nicht eindeutig auf bestimmte grammatische Eigenschaften schließen kann, sondern dass es z.T. Korrelationen in zwei entgegengesetzte Richtungen gibt.

Scheinkorrelationen

@Jan Wohlgemuth: Naja, die Gefahr besteht natürlich. Aber bei den kausalen Erklärungsansätzen, die mir da so als Kanditaten vorschweben, fürchte ich das schon erwähnte Problem, dass wir “uns zu jedem beobachteten Zusammenhang eine plausible Erklärung ausdenken” können. Solche Erklärungen erscheinen mir in der Regel wachsweich und nicht unbedingt überzeugender als eine robuste statistische Korrelation, die sich vielleicht auch mit Beobachtungen an konkreten Einzelfällen untermauern lässt.

Aber wie gesagt: Warum sich ein Verlust an lautlicher Vielfalt vor 40000 jahren heute immer noch auswirken sollte, müsste man genauso plausibel machen. Oder liegt das irgendwie auf der Hand und ich sehe es nur nicht?

Ausbreitung und Verteilung

Vielleicht ist es hilfreich, wenn man sich die Situation vor der Wanderung aus Afrika heraus so vorstellt, dass die Sprache noch nicht voll entwickelt ist, sondern dass sie eher wie eine bedeutungsvolle Lautmalerei agiert, wobei einzelne Klans Vorlieben für verschiedene Lautmalereien hatten. Für die Wanderung out of Afrika sollte man annehmen können, dass immer geschlossene Klans sich auf die Reise machten. Die weitere Ausformung der Sprachen würde dann jeweils unter der Prämisse der Vorlieben der jeweiligen Klans erfolgt sein. Insofern würde dadurch eine Vergleichbarkeit zur Verbreitung der Gene dargestellt werden können.

Ausbreitung und Verteilung

Man könnte sogar fragen, sehr sehr hypothetisch, ob zur Zeit vor der Wanderung out of Afrika, ein ursprünglich körperlicher Zusammenhang (und damit ggf. auch in genetischen Bildungsmustern wiederzufinden) zur Vorliebe von bestimmten Lautmalereien bestanden haben mag. In diesem großen Entstehungsgebiet in Afrika hatten sicherlich nicht alle Klans die selben Entwicklungsbedingungen — maximal ähnliche. Eine Korrelation wie auch immer sollte man überdenken.

@ Jan Dönges: Ich sehe die auch nicht. das ist ja mein Problem mit dem ganzen Aufsatz. Ich find’s etwas zu weit hergeholt.

Als erste Idee sicher verfolgenswert. Zwei Punkte sollten weiter untersucht werden:

Die “Entfernung von Afrika” ist vermutlich die direkte Luftlinie. Eine Korrelation mit einer Entfernung gemessen entlang der bekannten Ausbreitungsrouten des Homo sapiens wäre überzeugender.

Wie steht es um die Neuschöpfung von Phonemen? Sie könnten zB aus imitierten Umweltgeräuschen stammen, die in einer neuen Umgebung zu finden sind. Jedes Baby imitiert anfangs alles was es hört, und davon könnte etwas in die Erwachsenen-Sprache gelangen. Ebenso könnten durch lautmalerische Benennungen (wie bei Tschilptschalp/Zilpzalp oder Gecko [auf Thai etwa: Tockää]) Phoneme in den allgemeinen Sprachgebrauch gelangen.

Skepsis ist angebracht, schon deshalb, weil Atkinson Daten-Rosinenpickerei betreibt. Warum sollte ein Gesetz für Vokale gelten, jedoch nicht für Konsonanten? Zudem gibt es in Sprachen i. d. R. wesentlich mehr Konsonanten als Vokale, so dass der die Theorie stützende Datenpool kleiner ist als der sie nicht stützende — oder sollten wir gleich sagen: der sie widerlegende?

@Klausi: Es wäre schon ein Erkenntnisgewinn, denn es würde erstens bedeuten, dass Sprache nur einmal entstanden ist, und zweitens, dass dies vor dem Exodus aus Afrika geschehen sein muss, also vor mindestens 50 000 Jahren. Über beide Punkte kann man bisher nur spekulieren.

[Mit Patrick Schulz’ Antwort überschnitten, deshalb noch ein Nachtrag zu seinem Kommentar: Atkinson behauptet nicht, dass Sprachfähigkeit eine Voraussetzung für die Verbreitung unserer Spezies war, er spekuliert nur am Rande, dass es sich dabei um den entscheidenden Faktor für das Entstehen komplexer Kulturen gehandelt haben könnte, der unseren Vorfahren bei der umfassenden Kolonisierung der Erde geholfen hat — kaum eine besonders kontroverse Idee.]