In der Sprachwissenschaft ist es eine Binsenweisheit, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Abstammung eines Menschen und seinem Talent für das Erlernen einer bestimmten Sprache gibt. Wenn zum Beispiel ein Kind zweier deutscher Eltern unter Chinesen aufwächst, wird es genauso leicht, schnell und gut Chinesisch lernen, wie ein Kind zweier Chinesen. Das ist so eigentlich offensichtlich, dass man es kaum erwähnen müsste.

Wenn sich die Ergebnisse bestätigen, über die die beiden Edinburgher Sprachwissenschaftler Dan Dediu und Robert Ladd in ihrem gerade erschienenen Aufsatz Linguistic tone is related to the population frequency of the adaptive haplogroups of two brain size genes, ASPM and Microcephalin berichten, könnten die Tage dieser Binsenweisheit allerdings gezählt sein.

Fangen wir am Anfang an. Genetiker und Linguisten bedienen sich häufig ähnlicher Methoden. Das fängt bei relativ oberflächlichen Dingen — wie einer Vorliebe für Baumdiagramme — an und geht bis zu tiefgreifenden Gemeinsamkeiten in der Nutzung informationstheoretischer Modelle und Analyseverfahren.

Eine relativ oberflächliche Gemeinsamkeit ist die Erstellung von Weltkarten, auf denen die Verteilung bestimmter Allele (Varianten eines Gens) bzw. bestimmter sprachlicher Merkmale abgebildet ist. Eine Sammlung solcher sprachlicher Weltkarten ist der World Atlas of Language Structures, den Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig erstellt haben. Dieser Atlas enthält eine Reihe von Weltkarten, die die Verteilung typologischer Merkmale in den Sprachen der Welt zeigen. Mit „typologischen Merkmalen“ meinen Sprachwissenschaftler Eigenschaften, anhand derer sich Sprachen in Typen einteilen lassen. Ein einfaches Beispiel ist die Stellung von Subjekt, Verb und Objekt in einfachen Aussagesätzen, über die Andreas hier geschrieben hat. Es gibt sechs mögliche Typen von Stellungsvarianten: S‑V-O, S‑O-V, V‑S-O, V‑O-S, O‑S-V und O‑V-S. Jede Sprache lässt sich (theoretisch) einem dieser Typen zuordnen, ohne dass dies notwendigerweise etwas über ihre historische Verwandschaft zu anderen Sprachen desselben Typs aussagt. So sind die modernen romanischen Sprachen allesamt S‑V-O Sprachen, aber das Lateinische, von dem sie abstammen, war eine S‑O-V-Sprache.

Die typologische Unterscheidung, um die es bei Dediu und Ladd geht, ist die zwischen Tonsprachen (also Sprachen, bei denen die Wortmelodie Bedeutung transportiert) und Nicht-Tonsprachen (bei denen das nicht der Fall ist). Eine berühmte Familie von Tonsprachen sind die chinesischen Sprachen: ein- und dieselbe Abfolge von Lauten kann hier, je nach Wortmelodie, völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. So bedeutet im Mandarin die Lautfolge [ma], „Mutter“, „Hanf“, „Pferd“ oder „ausschimpfen“, jenachdem, ob sie mit gleichbleibender, steigender, fallend-steigender oder fallender Betonung gesprochen wird. Diese Bedeutungsunterscheidungen sind für einen Sprecher des Chinesischen genauso eindeutig und offensichtlich, wie es für einen Sprecher des Deutschen Unterscheidungen sind, die z.B. durch unterschiedliche Endlaute signalisiert werden (mag, Mahl, Maar, Maß, und Maat bedeuten völlig unterschiedliche Dinge, obwohl sie alle mit ma beginnen).

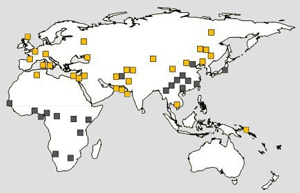

Dediu und Ladd fiel nun beim Betrachten des World Atlas of Language Structures auf, dass die Verteilung von Tonsprachen und Nicht-Tonsprachen im ziemlich genau der Verteilung evolutionär älterer Allele der Gene ASPM und Microcephalin entspricht. Die Ähnlichkeit der Verteilungen ist tatsächlich so offensichtlich, dass man sie mit bloßem Auge erkennen kann. Hier ist die Karte, die die Verteilung von Tonalität zeigt (Tonsprachen sind in Grau dargestellt, Nicht-Tonsprachen in Gelb):

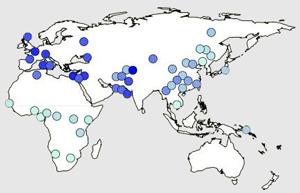

Und hier ist Dedius und Ladds Karte der Verteilung der Allele von ASPM (je heller das Blau, desto höher der Prozentsatz der Bevölkerung, der das alte Allel besitzt).

(Die Karte für Microcephalin spare ich mir hier, sie sieht aber sehr ähnlich aus).

Dediu und Ladd wollten nun wissen, ob es hier um mehr als eine impressionistische Übereinstimmung handelt. Sie untersuchten deshalb diesen und viele weitere mögliche Zusammenhänge zwischen knapp tausend Allelen und 26 typologischen Merkmalen in einer Stichprobe von 49 Sprachgemeinschaften und fanden heraus, dass der optische Eindruck stimmt: während es insgesamt kaum signifikante Zusammenhänge zwischen typologischen Merkmalen und der Ausprägung bestimmter Gene gibt, besteht tatsächlich eine höchst signifikante (wenn auch moderate) Korrelation zwischen Tonalität und den alten Allelen von ASPM und Microcephalin.

Wie kann das sein? Nun, es gibt vier Möglichkeiten. Erstens: die Sprache, die in einer bestimmten Population gesprochen wird, beeinflusst deren Evolution dergestalt, dass bestimmte Allele irgendwie für diese Sprache „besser geeignet“ sind und die Sprecher, die diese Allele besitzen, dadurch einen Fortpflanzungsvorteil haben. Das ist jedoch unwahrscheinlich, da Sprachwandel wesentlich schneller vonstatten geht als die menschliche Evolution. Wenn die Mehrzahl von Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft bestimmte Allele nicht besitzt, die für ihre Sprache „geeignet“ sind, würden sie die Sprache wohl schnell so anpassen, dass das Fehlen dieser Allele kein Nachteil mehr wäre.

Daraus ergibt sich die zweite Möglichkeit: die Allele, die in einer Population vorherrschen, könnten das Entstehen bestimmter typologischer Merkmale in der Sprache verursachen. Diese Möglichkeit ist in der modernen Sprachwissenschaft nie ernsthaft in Betracht gezogen worden, aber sie existiert natürlich. Es ist klar, dass das Verhalten einer Population zumindest zum Teil durch deren genetisch festgelegte Fähigkeiten bestimmt wird (Singschwäne verwenden gesangsartige Geräusche beim Balzen, weil sie es können; Höckerschwäne tun das nicht, weil sie es eben nicht können). Warum sollte das nicht auch für bestimmte sprachliche Strukturen gelten?

Die dritte Möglichkeit ist, dass beide Verteilungen, die der Allele und die der typologischen Parameter, durch einen dritten, bislang unbekannten Faktor beeinflusst werden. Da es um menschliche Populationen und deren geografische Verteilung geht, könnte es solche Faktoren in der Umwelt, der Abstammungs- oder der Siedlungsgeschichte der Populationen geben.

Die vierte Möglichkeit ist natürlich die, dass die Korrelation rein zufällig ist. Die Korrelation zwischen Tonalität und den alten Allelen von ASPM und Microcephalin ist nach Dedius und Ladds Untersuchtungen statistisch signifikant und eigentlich deutet statistische Signifikanz genau darauf hin, dass etwas nicht zufällig ist. Statistische Analysen liefern eine sogenannte „Irrtumswahrscheinlichkeit“ — die Wahrscheinlichkeit, dass die Muster in den analysierten Daten zufällig zustande gekommen sind. Im vorliegenden Fall ist diese Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als 0.1%. Damit ist es so gut wie ausgeschlossen, dass es sich bei der Korrelation um einen Zufall handelt (obwohl ein Restrisiko bleibt).

Trotzdem, wie der Science-Fiction-Schriftsteller Carl Sagan so treffend beobachtet hat: „Außergewöhnliche Behauptungen verlangen außergewöhnliche Beweise.“ Mit anderen Worten: die Ergebnisse von Dediu und Ladd wären so spektakulär, dass man besonders strenge Kriterien anlegen muss, bevor man sie akzeptieren kann.

Erstens müssen Dedius und Ladds Ergebnisse sich an einer größeren Stichprobe von Sprachen wiederholen lassen. Dediu und Ladd haben unter anderem alle nord- und südamerikanischen Sprachen von der Analyse ausgeschlossen, weil die Informationen im World Atlas of Language Structures ihnen nicht ausreichend detailliert erschienen. Aber auch in den Regionen, die nicht ausgeschlossen wurden, werden natürlich wesentlich mehr Sprachen gesprochen als in die Analyse eingeflossen sind.

Zweitens muss die oben erwähnte Möglichkeit eines externen Einflussfaktors ausgeschlossen werden. Dediu und Ladd haben sich alle Mühe gegeben, den Einfluss von Sprachverwandtschaften und Abstammungsgeschichte auszuschließen, aber ob dies wirklich gelungen ist, muss in weiteren Studien überprüft werden.

Drittens braucht es einen spezifischen Mechanismus, der erklären könnte, wie bestimmte genetisch festgelegte Eigenschaften dazu führen könnten, dass eine Population eine Tonsprache spricht. Solche Mechanismen sind bislang unbekannt, aber durchaus vorstellbar.

Um das zu verstehen, müssen wir uns klarmachen, wie Tonsprachen entstehen. Der Vergleich der Tonhöhen im Chinesischen mit den Endlauten im Deutschen, den ich oben gezogen habe, ist nicht zufällig gewählt. Jeder Anlaut und Endlaut einer Silbe verzerrt den vorangehenden Vokal nämlich auf eine bestimmte Weise und verleiht ihm damit eine kleine, für uns nicht direkt wahrnehmbare Minimelodie. Auf den hier gezeigten Spektrogrammen spreche ich zum Beispiel die Silben [ma:k] und [ma:p]. Man sieht deutlich, wie das [k] die Frequenzen des [a] nach oben zieht, während dies beim [p] nicht der Fall ist. Einer der häufigsten Sprachwandelprozesse ist nun der Wegfall von Endlauten (wie oft hat meine Mutter, die sich mit Sprachwandel nicht auskennt, mich ausgeschimpft: „Junge, verschluck doch nicht immer die Wortenden, man versteht dich ja kaum“). Nun kann es aber vorkommen, dass ein Endlaut wegfällt, die Verzerrung des Vokals aber bleibt. Die Sprecher übertreiben diese Verzerrung dann ein wenig um den fehlenden Endlaut auszugleichen und — voilà — eine Tonsprache ist geboren. In ähnlicher Weise könnte natürlich auch der Anlaut einer Silbe oder ein Unterschied zwischen stimmhaften und stimmlosen Konsonanten wegfallen und die Melodie, die mit dieser Unterscheidung einhergeht, allein zurücklassen.Damit das geschehen kann, müssen die Sprecher eine gute akustische Wahrnehmungsfähigkeit haben, denn sie müssen die Verzerrungen ja (bewusst oder unbewusst) bemerken, um sie nach dem Wegfall des Endlautes beizubehalten und eventuell zu übertreiben. Akustische Wahrnehmung ist nun etwas, von dem man sich durchaus vorstellen kann, dass es genetisch veranlagt ist. Wenn sich also herausstellen würde, dass die alten Allele von ASPM und Microcephalin etwas mit einer verbesserten akustischen Wahrnehmung zu tun haben, könnte das erklären, warum die Sprecher mit diesen Allelen beim sprachwandelbedingten Wegfall von Endlauten die Vokalmelodie beibehalten, während die Sprecher ohne diese Allele das nicht tun.

Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass ASPM und Microcephalin überhaupt irgendetwas mit akustischer Wahrnehmung zu tun haben. Nach solchen Hinweisen muss jetzt experimentell gefahndet werden. Wenn sich solche Hinweise finden lassen, wären Dediu und Ladds Ergebnisse der Anfang einer kleinen Revolution in der Sprachwissenschaft: Sprachen könnten sich (zumindest teilweise) deshalb unterscheiden, weil ihre Sprecher sich genetisch voneinander unterscheiden und weil diese genetischen Unterschiede über viele Generationen hinweg einen Einfluss auf die Sprachentwicklung ausgeübt haben. Und ein Kind chinesischer Eltern könnte einem Kind deutscher Eltern gegenüber einen — allerdings kaum wahrnehmbaren — Vorteil beim Erlernen des Chinesischen haben.

DEDIU, Dan und D. Robert LADD (2007): Linguistic tone is related to the population frequency of the adaptive haplogroups of two brain size genes, ASPM and Microcephalin. Proceedings of the Nationa Academy of Sciences of the USA 10.1073. [PDF]

HASPELMATH, Martin, Matthew DRYER, David GIL und Bernard COMRIE (Hg. 2005): The World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press.

![spec-k Spektrogramm [ma:k]](https://www.sprachlog.de/wp-content/uploads/2007/06/spec-k.png)

![spec-p Spektrogramm [ma:p]](https://www.sprachlog.de/wp-content/uploads/2007/06/spec-p.png)

Das ist das beliebteste Beispiel, aber mā alleine (hoch, gleichbleibend) bedeutet meines begrenzten Wissens garnichts. Was “Mutter” heißen soll, ist māma (dasselbe Zeichen zweimal hintereinander geschrieben), und das übersetzt man meist besser mit “Mama” als mit “Mutter”, dem eher mǔ entspricht. Nicht jedes Zeichen ist tatsächlich ein Wort.

Tatsächlich lautet der Satz “Schimpft Mama den Hanf des Pferdes aus?”, der einem in manchen Kursen beigebracht wird, Māma mà mǎ de má ma?. (Man beachte die Fragepartikel ma im “neutralen Ton”, dessen Tonhöhe sich der Umgebung anpasst.)

Übrigens war der Astronom Carl Sagan bei weitem nicht nur ein Science-Fiction-Schriftsteller! Er hat eine Wissenschaftssendung moderiert und ist eine Kultfigur wie David Attenborough. Darüber hinaus hat er populäre (!!!) Bücher über die wissenschaftliche Methode geschrieben (“Science as a Candle in the Dark” = “Der Drache in meiner Garage”, “Billions and Billions” = “Gott und der tropfende Wasserhahn”, letzteres im Original anspielend auf die Legende, er hätte in seiner Sendung ständig “billions and billions [of stars/galaxies/…]” gesagt, obwohl er das nie getan hat — höchstens “billions of billions”).

Von Sagan stammt meiner Erinnerung nach auch eine wirklich clevere Idee zum Verhältnis von Religion und Wissenschaft. Sie geht (sinngemäß) so: Warum hat noch nie ein Christ oder Moslem angesichts wissenschaftlicher Entdeckungen, die ein zusehends unfassbareres Universum offenbaren, in dieser Erkenntnis den Ruhm seines Gottes gemehrt gesehen statt bedroht.

Da zeigen sich die Religiösen als die wirklich Kleingläubigen, mindestens im Gegensatz zu den Wissenschaftlern.

Passt als Argument auch gut in die ID/Kreationismus (habe aus Versehen gerade Kretinismus geschrieben, tsts) Debatte.

Stimmt. Kommt in “Der Drache in meiner Garage” vor.