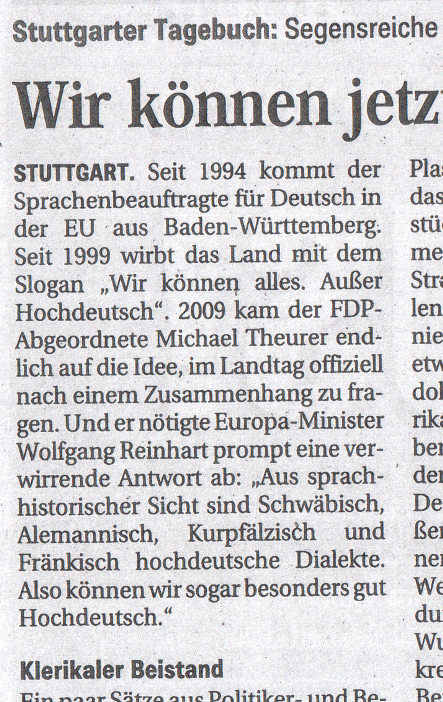

Unter dem Titel “Wir können jetzt auch Hochdeutsch” schrieb der Mannheimer Morgen am letzten Mittwoch:

Eine verwirrende Antwort? Zugegeben, wenn Herr Reinhart das wirklich gesagt hat, ist er ein besserwisserischer Haarspalter – aber Recht hat er. Historisch gesehen kann man das deutsche Sprachgebiet in drei Gebiete teilen. Das hatten wir ja schon mal, im Pfingst-Artikel. Zur Erinnerung:

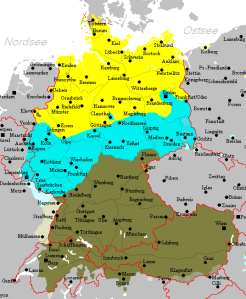

Niederdeutsch (keine 2. Lautverschiebung)

________________

Mitteldeutsch (teilweise 2. Lautverschiebung)

+

Oberdeutsch (komplette 2. Lautverschiebung)

=

Hochdeutsch

Die Bezeichnung mit Nieder-, Mittel-, Ober- und Hoch- kommt aus der Geografie des deutschen Sprachraums: Der Süden liegt um einiges höher als der Norden. Es geht also nicht drum, wo auf der Landkarte oben ist, sondern darum, wo die Berge sind.

![]()

Die mittel- und oberdeutschen Dialekte, darunter das erwähnte Schwäbisch, Kurpfälzisch, Alemannisch und Fränkisch (wobei Schwäbisch sowieso zu Alemannisch gehört), bilden zusammen die hochdeutschen Dialekte. Die Bezeichnungen Hochdeutsch (also ohne den Hinweis auf Dialekte) wird allerdings heute mit Standarddeutsch gleichbedeutend gebraucht, bezeichnet also die standardisierte Varietät.

Natürlich ist es nicht so schlau, einmal Hochdeutsch als Synonym für die Standardsprache zu gebrauchen (Wir können alles. Außer Hochdeutsch) und einmal für das Dialektgebiet (Also können wir sogar besonders gut Hochdeutsch). Baden-Württemberg ist zwar stolz darauf, die Standardsprache nicht zu beherrschen − wenn das aber zum Vorwurf gemacht wird, flüchtet man sich einfach in eine andere Definition von Hochdeutsch und kann es somit doch. Womit man seine eigene Werbekampagne sabotiert. Ist das Politik?